造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

毎日の血液検査でも状態をチェック

リハビリを行うにあたっては、当然注意すべきこともある。

「もともと血液のがんですし、治療によっても骨髄抑制が起こるため、まず血球数が少ないことに注意する必要があります。白血球数がとても少ない場合には、感染症を防ぐため、訓練場所をリハビリセンターから患者さんの病室に変更します。赤血球が少ない場合は貧血症状、血小板が少ない場合は出血のリスクとなるので運動負荷を減らしたり輸血を待ったりします。

気をつけていても感染症を引き起こすことはあるので、体調や体温、血圧、脈拍などの変化に注意します。また、骨病変がある患者さんには、運動を制限する必要があるのか判断する必要があります。ステロイドの副作用として筋力低下のほかに、骨の壊死が起こる場合もあります。

また、それまでの治療の影響も様々です。例えば抗がん薬による末梢神経障害で、しびれや麻痺があると、足元がふらついたり、細かい動作がやりづらかったりすることがありますし、心毒性、肺毒性のために心臓や呼吸の問題が生じている場合もあるので、注意が必要です」

では、リハビリを止めたほうが良い場合というのはあるのだろうか?

「あります。例えば高熱や重度の血圧低下など、全身状態が不安定なときは、一時中止します。現状ではがん患者におけるリハビリの中止基準が設けられていて 2)、基準に相当する場合、リハビリ内容を制限して可能な部分のみ継続するか、中断するかを医師が判断します。血液所見についてはヘモグロビン値7.5g/dl以下、白血球数3,000/μl以下、血小板数20,000/μl以下が中止基準となっています。移植患者さんの場合は、これを下回ることが多いので、先述のように制限してなるべく中断しないようにします。他にも、骨転移、持続する疼痛、呼吸困難、38.3℃以上の発熱などがあげられています。

中止するケースとして多いのは感染症ですが、治療経過とともにベッド上で足首や膝を動かすところから再度開始します。一時的に何日間かリハビリをできないという方はおられますが、長期にわたって絶対安静の人はあまりいませんので、患者さんの経過に合わせて、できるリハビリを行うというのが基本的なスタンスになります」

2)日本がんリハビリテーション研究会編. がんのリハビリテーションベスト・プラクティス. 金原出版. 2015

ガイドラインでも移植患者に対するリハビリを推奨

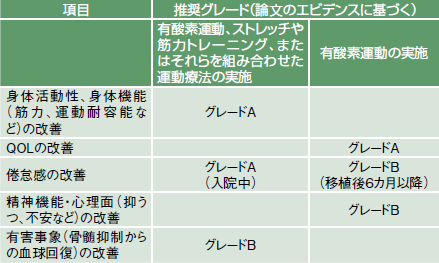

リハビリの効果についても、最近続々とエビデンス(科学的根拠)が出てきており、がんのリハビリテーションガイドラインにおいても、造血幹細胞移植患者に対する運動療法の実施は、「A:行うよう強く勧められる」となっている(表3)。

『がんのリハビリテーションガイドライン』(日本リハビリテーション医学会・がんのリハビリテーションガイドライン策定委員会編)を元に作成

「ガイドラインでは、運動療法を行うことで、身体機能の改善のほか、QOL(生活の質)、倦怠感、抑うつ・不安などの精神症状、睡眠障害の改善にもつながるとしており、入院中の移植患者さんには、運動療法の実施を勧めています。他にも骨髄抑制(血球減少)からの回復にも改善が認められるといった報告などもあります」

とはいえ、リハビリを行うのは患者自身。本人の意欲がなければ、進めていくことは難しい。最後に患者へのアドバイスを聞いた。

「患者さんには、あまり頑張りすぎないで、翌日疲労が残らない程度に行いましょうと伝えています。一時的に頑張って、その後パタッと止めてしまっては、効果は見られません。出来る範囲内でコンスタントに続けたほうが効果はあるので、生活に取り入れて、日課的に行えるようになるといいかと思います。移植患者さんは日々の治療で十分頑張っていますので、ご家族の方も『頑張れ、頑張れ』ではなく、『一緒にリハビリをしましょう』というスタンスで、声を掛けていただければと思います」

同じカテゴリーの最新記事

- 運動はメンタルへのデトックス効果も高い がん治療後に元の生活に戻れることが大事、運動はその第一歩

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- 社会復帰までが医療の責任 退院してからもしっかりフォローアップ

- 多職種による切れ目のない訪問看護 スタッフ間の密な連絡が鍵

- 社会復帰目標に個別的な対応を図る 肺がん手術前後のリハビリテーション

- 乳がん術後に行いたい、肩関節可動域訓練と運動療法

- 多様な職種の連携で、骨転移患者さんのQOLを維持する 最期まで自分の足で歩けるように

- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害