運動はメンタルへのデトックス効果も高い がん治療後に元の生活に戻れることが大事、運動はその第一歩

運動は心のデトックス作用がある

そんな広瀬さんが、今この瞬間につらさの中に閉じこもっている人へメッセージをくれた。

「うつ状態では、そこにある物にさえ手を伸ばせないこともあります。私もそうでした。でも、イチ・ニのサンで立ち上がって、窓を開け、太陽を浴びて下さい。外へ出て3歩でもいいから歩いてください。たった10秒動いただけでも人の心って変わることがあるのです。動くと気持ちも動きます。そのことをよく知っておいてくださいね」

広瀬さんは、亡くなった仲間も見てきた。

「つらいことですけど、動ける部分をどこか探して動かそうとしながら、最後まで希望を持って生きようとした方々を今も素晴らしいと思うし、生きるとは動くことなのだと実感しました」

広瀬さん自身は、がんサバイバーとして生きてきた中で、自分を奮い立たせるために何度もマラソンやトライアスロンの大会に出場してきた。しかし、最近出た大会で、自分と闘うことへの執念が薄くなったなと気づいた。

「それって、私がやっとがんの呪縛(じゅばく)から逃れられた証しかもしれないと思うのです。これからは、普通に健康的な生活習慣を実践しながら、穏やかに暮らすのもいいかなと考えています。

会員の方で、治療が少し落ち着く頃から、『よし! 何かやってみよう!』と、新たなことにチャレンジしている人たちが増えました。私はその人たちの気持ちがすごくよく理解できるし、彼らの輝く笑顔を見るたびに、本当にこの活動をやってよかったと心から思います」

「キャンサーフィットネス」では、運動した後、参加者がランチやお茶で顔を合わすと、皆、明るい話題に終始し、笑顔が絶えないという。

「運動をした後は発散しているので、日頃のストレス、悲しみ、痛みがデトックス(解毒)される感じです。皆さん前向きで明るいですよ」(写真5)

自宅でできる〝フィットネス〟

広瀬さんが、実際の運動についてもアドバイスをくれた。

「歩くことはとても大切だと思います。そして、サバイバーの皆さんは、日常生活に復帰するのが一番大事ですから、普通��暮らしていくための体力や身体の動きを取り戻す、ということに主眼を置くといいでしょう。例えば、スロージョギングなどの有酸素運動を、笑顔で話をしながらできる程度から始めればよいと思います」

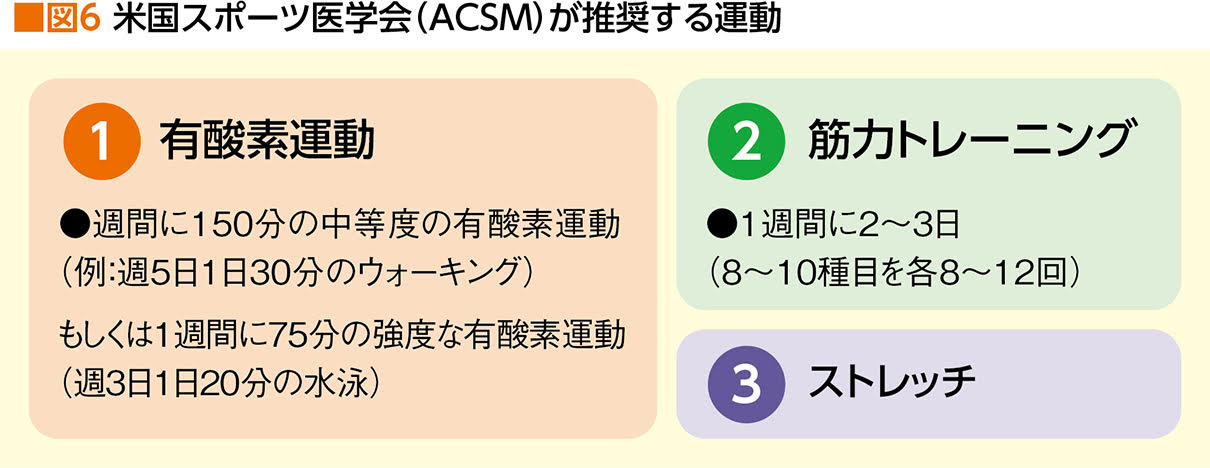

広瀬さんたちのプログラムは、「がんのリハビリテーション」のガイドラインや、「アメリカスポーツ医学会」の推奨ガイドラインに準拠している。有酸素運動と筋力トレーニングとストレッチだ。ただし、参加者には基本的に医師から運動を禁止されている方は断っている(図6)。

「〝動かせないところはどこ?〟って、自分の体と対話してみることも大切ですね。たまには軽い筋肉痛もいいことですよ。筋肉痛は普段動かしていないところを動かしている証しですから!

私は、朝起きるとまず、雑巾がけをしています。10分でスッキリします。お部屋もきれいになれば、気持ちもスッキリでしょ。無理しないで自分が気持ちよくなることを習慣づけて、お家の中でやればいいのではないでしょうか。わざわざジムに通う必要もありません」

がんサバイバーのために考案した広瀬さんたちのプログラムだが、超高齢化社会において、健康寿命を保つためのプログラムとしても大いに活用できそうだ。

「私たちサバイバーはむしろ、普通の方々よりも健康かもしれないって思うことがあります。自分の身体のことを知っておくことは、将来元気で歳を重ねていくための準備になります。それを今のうちにしておけば、きっと楽しい人生を全うできるのではないでしょうか」

広瀬さんはそう明るく微笑んだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 運動はメンタルへのデトックス効果も高い がん治療後に元の生活に戻れることが大事、運動はその第一歩

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- 社会復帰までが医療の責任 退院してからもしっかりフォローアップ

- 多職種による切れ目のない訪問看護 スタッフ間の密な連絡が鍵

- 社会復帰目標に個別的な対応を図る 肺がん手術前後のリハビリテーション

- 乳がん術後に行いたい、肩関節可動域訓練と運動療法

- 多様な職種の連携で、骨転移患者さんのQOLを維持する 最期まで自分の足で歩けるように

- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害