がん治療中も歩いて動いてロコモティブシンドロームを防ごう! 整形外科医が呼びかける「がんロコモ」対策

整形外科領域のがんは骨軟部腫瘍だけ

もう1つの理由は、整形外科のがんに対する意識のためだと思います。整形外科領域のがんは骨軟部腫瘍だけです。骨軟部腫瘍とは全身の骨や軟部組織(筋肉、脂肪、神経など)から発生する腫瘍で、悪性の骨軟部腫瘍は肉腫と呼ばれ、代表的なものに骨肉腫があります。

骨軟部肉腫は希少で、2006~2015年の10年間に登録された悪性軟部腫瘍は12,608例です(全国骨軟部腫瘍登録一覧表)。

がん専門整形外科医も全国の整形外科医25,000人のうち、250人しかいませんが、それで十分対応できるくらい希少がんなのです。

また、整形外科では悪性骨腫瘍と分かれば、すぐがん専門整形外科医にという教育を行なっていたため、一般の整形外科医は、がん患者さんを「診てはいけない」という意識があり、それがいつの間に「診なくてもよい」と変化してしまったように感じています。

がん患者さんは早くロコモになっている?

4年前提唱されたのは概念でしたが、その後、がんロコモの臨床研究が進みました。「がんロコモの状況は思った以上にまずい」というのが印象です。

まず、日本整形外科学会のプロジェクト研究事業として「がんロコモ」の実態調査が行われました(2019年~2021年「がん診療における運動器管理指針の基盤確立を目指す臨床研究」)。

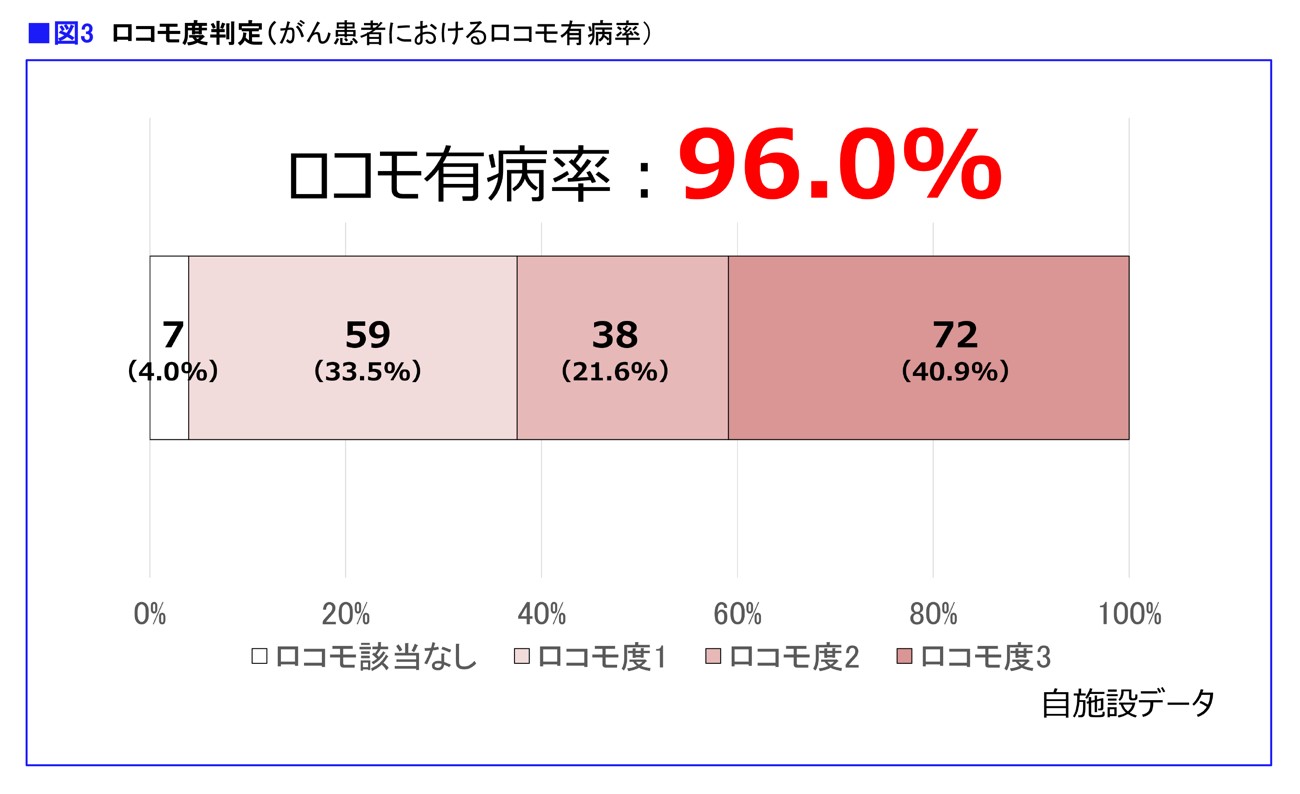

入院と外来のがん患者176例の分析を行った結果、65歳~66歳で一般の人はロコモ有病率が70%、ロコモ度2以上が25%なのに対し、がん患者ではロコモ有病率が96%、ロコモ度2以上が63%という結果でした(図3)。

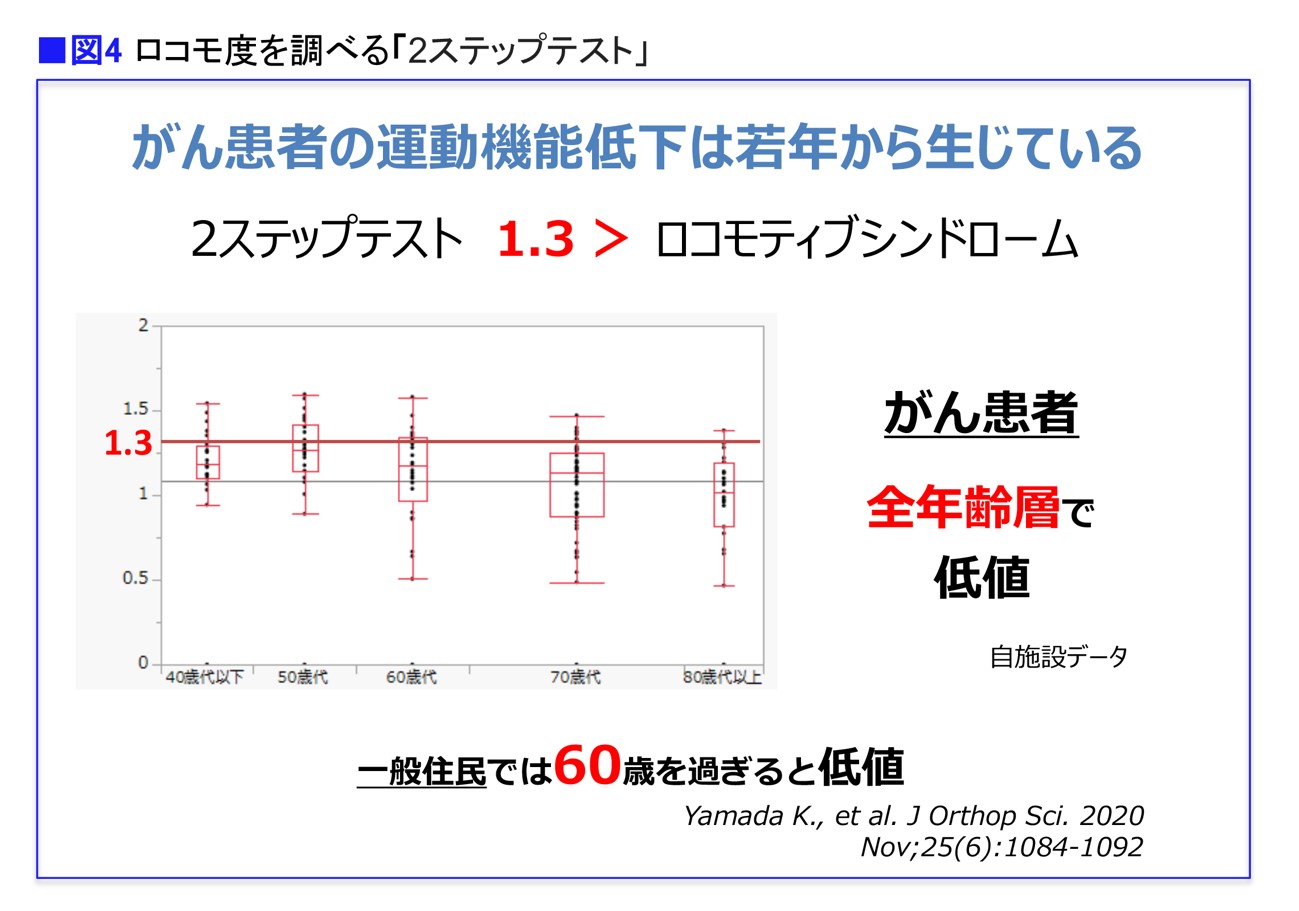

「立ち上がりテスト」の結果を見ても、一般にロコモと診断されるのは70代後半で、人生最後の10年間がロコモになる印象ですが、がん患者さんは60歳代でロコモになっています。歩幅からロコモ度を調べる「2ステップテスト」は、両足をそろえて立った状態からできる限り大股で2歩歩き、両足を揃えます。その2歩分の歩幅を測ります。2ステップ数値(2歩幅÷身長=2ステップ値)が1.3倍未満は一般に60歳後半くらいですが、がんで入院している人は40歳代で1.3以下です。とても簡単なテストですから、ご自分のロコモ度を確認するのもいいでしょう(図4)。

このように、概念だったものにデータの裏づけが増えたので、いよいよ整形外科医全体が、がん患者さんの運動器を動ける状態に維持することに関わるべき、ということが確認されつつあるのが現状だと思います。

「がんロコモ」を解決するためには?

先ほど整形外科領域のがん専門医は250人と言いましたが、骨転移で整形外科医の介入が必要な患者さんは、現状でも20万人いると推測されています。この患者さんたちには整形外科医全員が対応するべきではないかと私は思います。

数字でも見てみましょう。たとえば、2018年には、日本整形外科学会専門医研修施設に対するがん診療実態調査アンケートが行われていますが、24%を占めるがん診療拠点病院でも骨転移に対応しているのは半数以下であり、がん診療拠点病院以外ではわずか1割程度しか対応していません。また、骨転移手術の現状を見ると、年間5例以上の手術を行った2割の病院が、8割近くの手術を担当していることがわかりました。つまり、がんの治療は今日、劇的に進展していますが、整形外科の関与はまだまだ十分ではないということです。

そんな状況だからこそ、がん患者さんは主治医に「動く体を維持したいので、整形外科の医師に診てもらいたい」と伝えていただくのがよいと思います。がん患者さんに併存疾病に対応しようという動きは各科で出てきていますから。

整形外科医だけでなく、循環器の医師もがん患者を診ないことが長い間の通例となっていました。当院の患者さんで心臓病になった方に、心臓外科医に手術を依頼すると、「がん患者の手術はしない。したこともする気もない」と、断られたことも以前はありました。

しかし、2017年に「日本腫瘍循環器学会」ができ、そのホームページには理事長挨拶として「がんと循環器は最も離れた分野と考えられていたが、連携して診療、研究する重要性がクローズアップされてきた」と書かれています。

整形外科領域でも、2015年初版『骨転移診療ガイドライン』の改訂版が2022年に出ましたが、初版時は30名の編集委員のうちたった2名だった整形外科医が、改訂版では40名中10名に増えました。状況は大きく変わり始めていると思います。

「歩くことは人間にとって最良の薬である」と言ったのは、紀元前に生きた古代ギリシャの医師、ヒポクラテスです。歩けること、動けることは、昔から健康に欠かせないと言われてきて、厚労省も1日1万歩歩くことを推奨しています。

また、運動ががん患者さんにも有効であることは、様々な臨床研究からわかっています。たとえば、肺がん患者さんに術前運動療法を行ったら、根治手術高リスク群が手術可能になり、合併症が起きた頻度も低リスク群と有意差がなかったという研究もあります(Ira Goldsmith,et al.Eclinicalmedicine 31,2021年)。

歩けなくなると、がん患者さんはがんで苦しむだけでなく、歩くという「最良の薬」も使えなくなります。歩くことがこんなにいいことのだから、がん患者さんも「もっと歩こう!」という意識を持ってほしいと思います。今日、がんは1カ月、2カ月で勝負する病気ではなく、長く共存する慢性病でもあります。ですから「がんでも歩こう!」なんです。

「歩ける」「動ける」ということは、自分の目的の場所に行けるということ。温泉に行って、山に登って、孫の結婚式に出て……、つまり「がんでも自分の生活をしましょう」ということです。

がんだから安静にと言わず、「がんだからこそ歩こう、動こう」ということが当たり前にサポートされ、がんロコモの主要なテーマの1つ骨転移は、整形外科医の関与で劇的に変わることを広めていきたいと思っています。

同じカテゴリーの最新記事

- 運動はメンタルへのデトックス効果も高い がん治療後に元の生活に戻れることが大事、運動はその第一歩

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 造血幹細胞移植患者のリハビリは「継続する」ことが大切

- 社会復帰までが医療の責任 退院してからもしっかりフォローアップ

- 多職種による切れ目のない訪問看護 スタッフ間の密な連絡が鍵

- 社会復帰目標に個別的な対応を図る 肺がん手術前後のリハビリテーション

- 乳がん術後に行いたい、肩関節可動域訓練と運動療法

- 多様な職種の連携で、骨転移患者さんのQOLを維持する 最期まで自分の足で歩けるように

- 訓練を習慣化し、退院後の継続したトレーニングが重要 患者に適した細やかなリハビリテーション 頭頸部がん・食道がん治療後の嚥下障害