こころのケアが効果的ながん治療につながる 緩和ケアは早い時期から

精神腫瘍医と似ているようですが?

「精神腫瘍医と少し異なるのは、精神医学的なアプローチがメインではないところです。もちろん気持ちのつらさなどにも対処しますが、たとえば、うつ病の疑いがありそうだとわかったら、精神腫瘍医にしています」

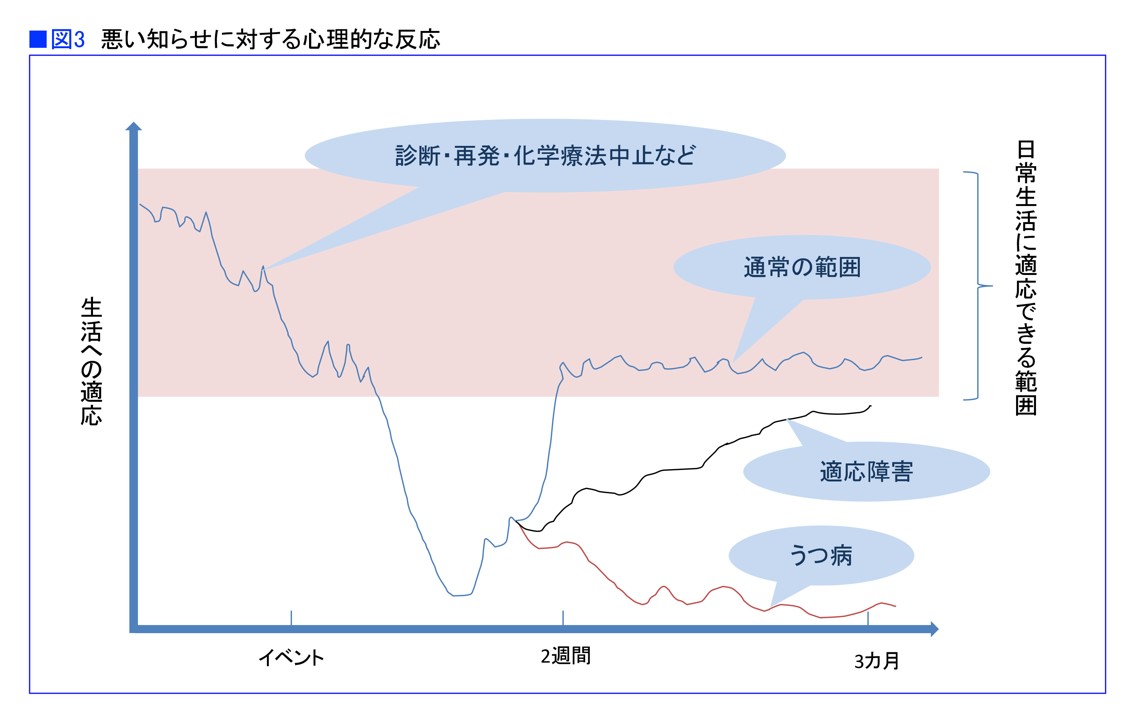

がん患者さんの20〜30%がうつ病か、または軽度の適応障害を起こしているというデータもあります。それが悪化して重いうつ病になる人も5〜6%います(図3)。

「緩和ケア医も精神腫瘍医と似たようなことも行っていますが、悩みの多くはがんから起こるもの。たとえば、治療期間が長くなりがちな乳がん患者さんで、一見すると元気に見える場合、夫や職場の仲間など近しい大切な人にそのつらさがわかってもらえないといった悩みを抱えていることがあります。しかし、これに対してはお薬があるわけでもなく明快な解決策ありませんよね。

でも、誰でも経験があると思いますが、誰かに悩みを聴いてもらうと少し楽になることがありますよね。1つひとつは小さなものでも、その『少し楽になること』を積みかさねていくのが緩和ケアなのだと思います」

多くの場合、自分のつらい気持ちを誰かに打ち明け、共感してもらうことは、精神的な苦痛を和らげる大きな手段となります。その「誰か」は、身近にいる家族かもしれませんし、友人かもしれません。でも意外と近しい人は難しいこともあります。そんなときこそ、緩和ケア医、精神腫瘍医、緩和ケアに関わる認定・専門看護師、カウンセラーなどの専門家に相談したいものです。

緩和ケアは広がっているのですか?

がん以外でも緩和ケアの必要性が高まっています。

「一般に総合病院では、がん患者さんの割合は2〜3割です。他の病気のために緩和ケアが必要とされることがあります。がん以外のなかなか治らない病気の患者さんが、たとえば痛い痛いと言っても、昔は『しょうがないね』のひと言で済まされたことが多く、緩和ケアのニーズが眠っていたのですが、徐々に症状緩和が適切に行われるようになってきました」

がん以外でも診療報酬上緩和ケアチーム診療加算がつく病気が、ほんの少しですが増えてきました。制度上の後押しで、〝非がんの緩和ケア〟も少しずつ広がっています。

「たとえ��高血圧。がんと唯一違うとすれば、がんは命の引き金になることがあることです。でも心筋梗塞や脳梗塞など間接的に命の引き金になります。病気の性質は違いますが、がんと違う苦痛を抱えている方にも緩和ケアが必要です」

そもそもWHOの緩和ケアの定義には、「重篤な病を抱えた患者さんやそのご家族」と書かれていて、必ずしもがん患者さんが対象とは限らないのです。

緩和ケア病棟は増えていますが……

日本の緩和ケア病棟は1990年に診療報酬の制度化で、1990年に5病棟(117床)から2019年には431病棟(8,808床)まで増えています。

「当院には緩和ケア病棟はないですが、がんセンター系の病院に少なかったのは、がん治療が中心で、治療方法がなくなれば元の病院などに戻ってもらうことが多かったことも1つの理由でしょう」

最近では政策として、がん患者さんだけではなく、どんな患者さんも在宅に戻るという流れがあります。

「がん患者さんもできるだけ在宅でと言われるのですが、日本では核家族化が進み、独居老人も増えています。今は在宅医療が充実してきているものの、在宅を希望したとしても家族が対応できないことも実際には多いのです。当院は比較的遠方から来る方が多く、帰りたくても帰れないことがあります。そのような患者さんが、一般病棟の手術回復期などの患者さんと同室で最期を迎えるのはつらいですから、その意味では緩和ケア病棟が受け皿として一定数必要なのかもしれません」

もちろん「自宅の畳の上で最期を過ごす」ために在宅医療を手厚くすることは重要ですが、選択肢の1つとして、希望に応じて緩和ケア病棟に入院できることも必要です。

緩和ケア医として患者さんに伝えたいこと

「『どこに行ったらいいか、わからない』とよく言われるのですが、一方で私たちから患者さんに声をかけると、「いえまだいいです」と言われる方もいます。緩和ケアに心理的な抵抗感があるかもしれません。ですから、受けていただくしかないのですが、緩和ケアの敷居自体は低いので、まず一度緩和ケアの扉を叩いていただけると嬉しいなと思います」

がん診療拠点病院以外で治療を受けている患者さんは、緩和ケア医をどのように見つけたらいいでしょうか。その探し方のポイントは、「がん診療連携拠点病院」「全国の緩和ケア医」が参考になると思います。

自分が住んでいる地域に緩和ケア医がいるかは、「緩和ケア病棟のある病院一覧」(がん情報サービス)、「緩和ケア病棟のある施設一覧」(日本ホスピス緩和ケア協会)のサイトで調べることができます。

「緩和ケアは決して終末期だけのものではないので、患者さんのQOLを高めるためにも気軽に相談して欲しいと思います」

治療中であっても、治療休止中でも、経過観察中でも、不安や苦痛を抱えているような場合は、緩和ケアへの相談を考えてみましょう。