- ホーム >

- 暮らし >

- がんと暮らし >

- 山崎多賀子が聞く『快適に暮らすヒント』

がんになっても快適に暮らすヒント Vol.8 「死を受け入れる」を考える

死は受け入れても受け入れなくてもいい 手放せないもの、別れたくない人があるのが普通

伊藤 がん細胞が教えてくれることもあります。私たちの身体をつくっている細胞は、生まれて時間が経ったら自動的に死んで新しい細胞と入れ替わっていますよね。古い細胞が予定通り死んでくれるから私たちは新しい細胞の命に支えられ生きていける。その意味で、死と生は表裏一体のように思います。ところががん細胞は死ぬことを拒否した細胞です。その結果、身体自体の健全さが損なわれてしまう。役割を終え、ちゃんと次の世代と入れ替わるというメカニズムは大切なのだと思います。

そう考えると、いつか死ぬということの意味も違って見えてくるような気がします。自分が生きている間に何ができて、誰とどんなふうにかかわって何を実現し、仲間に手渡していくのか、を考えられるといいと思うのです。

山崎 自然の摂理ですね。致死率100%という現実は、がんになってから私の頭の隅にいつもあることです。

それでもやはり、怖いものは怖い。そもそも、死を受け入れるってどういうことなのでしょう。いつ死んでも悔いがないという人もいらっしゃいますが、死ぬのが悔しいという人ももちろんいる。

伊藤 乱暴な言い方をすれば、受け入れても受け入れられなくてもどちらでもいいと思います。その人らしさですから、ジタバタ騒いでも大いに結構。ただ、世間では受け入れられたほうが望ましいと思われている。しかしそれが期待され求められるとしたら、そのことは本人にとってシンドイのではないでしょうか。死ぬときくらいは、いろいろ評価をされず、自分のペースで自分の好き勝手にさせてほしいかも。受け入れて静かに逝くほうが良いというのも周りの期待であって、本人にとっては、方向が定められているのではなく、自由にいろいろ考えたり感じたりする時間が大切なのではないでしょうか。

その結果がどうなるかは、誰もどうすることもできません。ただ、そのお時間を一人で過ごされるか、誰かしっかりとそのお話を伺う者が居るかの違いは大きいように思います。そこにスピリチュアルケアが必要とされるのです。

山崎 死を受け入れられたほうが心穏やでいいのではと思ってしまいますが。

伊藤 心の苦しみや負担が少ないほうがいいと周りが思っても、まったくなくなるわけはないので、あまり期待すると、こちらのために不安がない振りをしてくれるかもしれない。それを強いてしまったら、余計つらいですね。

山崎 悔いがないという方のなかに、そういう素振りを見せてくれている人があったとしたら、これは申し訳ないことです。

伊藤 先ほども言ったように人にはいろいろな側面があります。死を受け入れるのは「私と死」の問題ではなく、私とさまざまな人との関係の結果です。

山崎 受け入れるか否か、2つに1つという単純な話ではない。

伊藤 受け入れることには、内側へ取り込むイメージがありますが、今抱えていることをどれだけ手放せたか、のようにイメージすることもできます。仏教的な考え方かもしれません。自分が今までやってきたことと折り合いをつけてお別れができるかです。安心して託せる人がいれば仕事を手放せるでしょう。反対に、一緒に愛情深く生きてきた家族と直接かかわりがもてなくなることは本当につらいことですから、最後まで手放せないのが普通だと思います。愛憎の交錯した関係も手放しがたいかもしれません。

山崎 つい、マニュアル思考になってしまいますが、「受け入れる」ことにこだわる必要はないのですね。

家で過ごすのなら あたかも病気でないような日常生活が送れるといい

山崎 もう1つ、家族の命の期限が迫ったとき、どう接したらいいのでしょう。何とかしてあげなければと、必死になるかもしれません。

伊藤 「いま、ここ」で「この瞬間」を豊かに過ごしているな、と感じてもらうことが一番だと思います。ただ、家庭における豊さは、案外複雑です。

先日、在宅医療に携わる医師が、最近、在宅医療の「病院化」が起きていると言っていました。機材がコンパクトになり家に持ち込むことができるようになり、家族も勉強して医学用語を話すようになる。家でも望ましい治療が行えるようになったという側面もありますが、本来在宅医療で望まれる、今この瞬間を、人との交わりの中でその人らしく過ごし、豊かな思いを経験するということから、どんどん遠ざかっていると。多面的で不定形で流動的な家族の人間模様が、治療に向けて秩序立ってしまう。その結果家族の一人が「病人」になってしまう。

家族は、なるべく負担をかけないようにと、困りごとが起きても相談しない。子どもが、お友達とトラブルがあっても、お母さんは病気なんだからいい子にしていなさいと言われ、悲しかったことを話せない。このような状況は、双方が寂しいのではないでしょうか。

重篤な状態のなかでも、《あたかも病気ではないように日常生活を送る》という愛情表現もあると思います。常に病人として扱われるというのは、どのステージにあっても、寂しいと思います。

山崎 本当につらいときは別として、日々の生活は楽しいことやつらいことが細々あって成り立っている。それを今までと同じように共有して過ごす。そうですね。私がその立場だったら、やはりそれがいいかな。

次回は、グリーフケアのなかにおける聞き手について、伊藤高章さんに引き続きうかがっていきます。

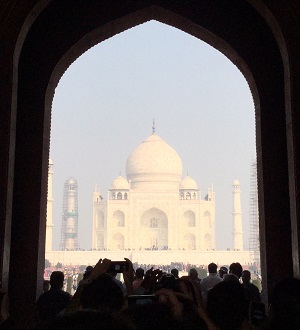

実習前には1週間インド諸都市を訪問し、さまざまな宗教文化に触れる。写真は、それら訪問先のもの。

現在このプログラムは、伊藤さんが死生学を研究する上智大学と大阪の桃山学院大学とによって共同で実施されている

同じカテゴリーの最新記事

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.18 15〜39歳のがん支援の谷間世代 AYA世代特有の悩みや問題にどう取り組む?

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.17 ニューヨーク乳がん視察ツアーvol.2 現地報告

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.16 ニューヨークで日系人の乳がん患者支援を行う「SHARE日本語プログラム」

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.15 がん患者の心を救うサイコオンコロジー

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.14 男性がん患者のアピアランスケア

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.13 がん治療と膣トラブル

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.12 意外と知らない褥瘡(床ずれ)の話

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.11 美と癒しを支えるソシオエステティックをご存じですか?

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.10 がんの在宅医療