- ホーム >

- 暮らし >

- がんと暮らし >

- 山崎多賀子が聞く『快適に暮らすヒント』

がんになっても快適に暮らすヒント Vol.10 がんの在宅医療

もし急変したとしても 往診は24時間依頼できる

山崎 寂しいけれど、がんの場合、痛みなどの症状もあるのでケアをする家族も不安ですね。実現困難な理由の2番目は、症状が急変したときの対応が不安、とあります。

吉澤 痛くなったらどうしよう、苦しくなったらどうしよう。そのとき病院にすぐ戻れるのか。という不安をみなさんもっています。うちでは、「家にいて不安になったら、いつでも病院に戻ってきていいよ」と伝えてから家に帰しています。そこをちゃんと確約してあげないと、安心して家で療養できません。

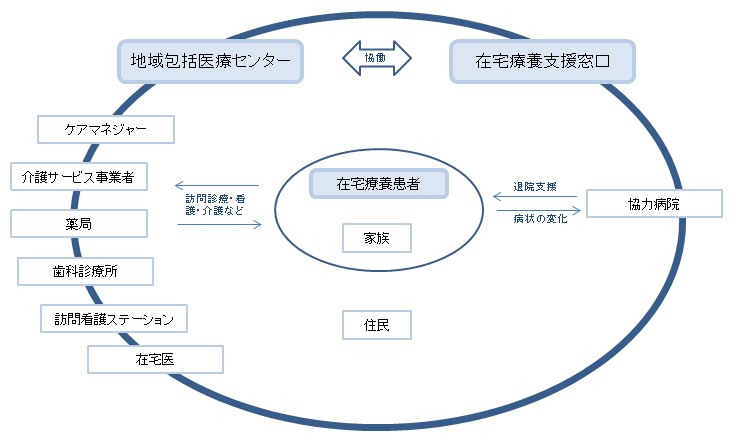

それと、在宅医療を専門とする在宅支援診療所は、365日24時間対応するのが基本です。夜中に看護師や医師に来てもらうのは悪い、と気を遣う必要なないことも話します。

山崎 医師や看護師にいつでも対応してもらえるのですね。それに病院と自宅を行ったり来たりできるのでしたら、在宅医療も選択肢になりますね。家にはどれくらいの頻度で来ていただけるのですか?

吉澤 在宅医療は月に1~2回の訪問診療が基本です。このほかに、看護師による訪問看護や入浴サービスなどの訪問介護を週に何度か組み合わせます。訪問診療は、診療計画に基づき最初に相談して決めて計画的に行いますが、それ以外に、今日診てほしいと求められて緊急で行くのが往診です。訪問診療と往診は根本的に違います。ちなみに、求められないのに計画外で行った場合は往診料を取ってはいけないルールになっています。

山崎 その違いも知りませんでした。介護は家族が24時間付きっきりで大変というイメージがありましたが、いろいろなサービスが使えるのですね。そのことを知ったうえで、在宅にするかどうかの決め手は、どこにあるのでしょう?

吉澤 ご本人が帰りたいという意思があることがもちろん重要ですが、1番大事なのは、キーパーソン(メインでケアをする家族)の意見が大事です。本人が帰りたいと言っても、とくにがんの場合は少し大変な場合がありますから、キーパーソン以外の家族や親類が口出しをしてはいけません。

不安がないはずはありませんから、僕らは在宅にした場合の手続きや介護保険、受けられる各種のサービスについて説明し、いつでも病院に戻ってきていいことを伝えると少し安心して、「やってみようか」となることも多いですね。

がん化学療法の通院と並行して 症状の緩和ケアを訪問診療で受ける場合も

山崎 吉澤さんは麻酔科の専門医で、がんの専門病院を経て、要町病院で緩和医療を専門に始められましたが、なぜがんの方の在宅医療を始められたのですか?

吉澤 きっかけは1994年ですね。当時大塚にあった癌研究会附属病院(現・がん研有明病院)で治療を受けていた頭頸部がんの男性患者さんが、再発して物が食べられなくなり、要町病院へ転院されてきました。そのとき筆談で「先生、もう僕は家に帰れないのか?」と質問されたのです。奥さんに聞いてみたら、癌研から緩和ケアの病院に移されたので、2度と家に帰れないと落ち込んでしまったそうです。そこで、奥さんに、あなたはどうしたいのですかと聞いたところ、「一度でいいから家の敷居をまたがせてあげたい」と言うので、だったら帰そうと。当時はまだ、家庭でも点滴ができる機器などは全くなかったので、僕が点滴をしに行けばいいんだからって。

そうしたら、いつも沈んだ表情だった患者さんが、家に帰った途端にニッコリして。経過をみながら点滴の量を調整したら、むくみが取れて食べられるようになったのです。その過程を見せていただき、がん患者さんは終末期に病院に置いておくメリットはないと思いました。本人や家族が希望して帰れる人は、家に帰しほうがいい。もし不安があれば、いつでも病院に戻っていただけばいいのだからと。それがうちのスタンスとなり、在宅医療を始めたきっかけです。

偶然にもその年に、がん対策基本法が成立して、在宅医療に診療報酬が認められました。

山崎 偶然のタイミングですね。がんの方で在宅医療を選ぶ方はどのような状況の方が多いのでしょう。

吉澤 やはり多いのは、終末期で治療をしないのなら家で、という方。あとは再発転移で抗がん薬などの治療は担当の病院に車で行って継続をするけれど、それ以外の、痛み、倦怠感などの身体的症状や精神的な苦痛のケアをかかりつけ医として在宅で診させていただく、「併診」の場合もあります。

緩和ケアというと、積極的な治療はしなくて見捨てられた段階と思われがちですが、そうではありません。ADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)を維持・向上させるために、がんとわかったときから終末期まで行う、切れ目のない医療が緩和ケアです。

いつでも入院に戻せる本来のあり方へ 病院勤務医との連携を深めていきたい

山崎 要町病院の場合は、退院して在宅医療に移っても、いつでも病院に戻れるということですが、他の病院にかかっていて、必ず戻れるという確証はあるのでしょうか?

吉澤 戻れるところがなければ、「がん難民」になってしまいますから、戻れるところがなくてはいけないと思っています。ただ現状は難しい場合もあります。中小の病院で緩和ケアの患者さんの受け入れが進めば、もっとがん患者さんの在宅医療は普及すると思います。ホスピスもいいのですが、すぐに入れないのが実際のところです。

ですから在宅を選ぶ際は、具合が悪くなったときに病院へ戻れるか、病院と在宅医に確認をしてください。

山崎 今、在宅医は増えているのですか?

吉澤 少しずつですが増えています。ただ、在宅医のスタイルも多様化しています。法律が変わり、比較的簡単に在宅クリニックを開業できるようになったこともあり、医師が数人でチームを組んで、在宅専門クリニックを展開しているところも出てきました。そうでなければ、例えば患者さんがたくさんいる介護施設への在宅医療などは回らなくなりますから、いい方法なのですが、患者さんを受け持つ医師がマンツーマンではない。

山崎 マンツーマンではない在宅診療もあるのですね。

吉澤 はい。ですから毎回同じ医師が来る担当医制を望むのであれば、事前に確認することは大切です。とくにがんの場合、在宅を始めた最初の2週間や終末期は、患者さんや家族の不安が高まるので、精神的なケアがとても大切です。最初にも言ったように、在宅医療は家族と楽しく過ごすのを支える医療ですから、生活面の相談にも乗ります。毎回知らない顔の医療従事者が来ると、誰にホンネや悩みを打ち明けていいかわかりません。

山崎 自宅に来ていただく分、医療従事者と患者や家族の関係は密になりますから、ここは重要ですね。相性もあるでしょうし。

吉澤 相性は大事ですね。在宅医が増えると、その質の担保も大切です。来年には在宅医療学会と在宅医学会が合併する予定で、在宅医への教育は、大きな課題の1つとして取り組みます。

山崎 これから在宅医療が増えていくのでしたら、病院に勤務する医師も在宅の現場を経験することで理解が深まり、より良い連携が生まれるのではないでしょうか。

吉澤 その通りです。うちにも東京大学医学部の学生が地域医療の実習に来て、在宅診療に同行しています。

定価1,700円+税

山崎 私たちも、在宅医療を他人事と思わずに最低限の知識はもっておくべきですね。吉澤さんのご著書には、ここには書ききれなかった介護保険のことから、気になる料金の目安まで、がんの在宅医療について一般の人にもわかるよう詳しく解説されているので理解が深まります。いざというときの、バイブルの一冊になりそうです。

同じカテゴリーの最新記事

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.18 15〜39歳のがん支援の谷間世代 AYA世代特有の悩みや問題にどう取り組む?

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.17 ニューヨーク乳がん視察ツアーvol.2 現地報告

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.16 ニューヨークで日系人の乳がん患者支援を行う「SHARE日本語プログラム」

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.15 がん患者の心を救うサイコオンコロジー

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.14 男性がん患者のアピアランスケア

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.13 がん治療と膣トラブル

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.12 意外と知らない褥瘡(床ずれ)の話

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.11 美と癒しを支えるソシオエステティックをご存じですか?

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.10 がんの在宅医療