- ホーム >

- 暮らし >

- がんと暮らし >

- 山崎多賀子が聞く『快適に暮らすヒント』

がんになっても快適に暮らすヒント Vol.19 小児医療制度を変えてきた患児の親たちの声 治療法の進歩により、小児がんは治る病気に

小児がん特有の晩期合併症が大きな問題

山崎 小児がんが治るようになったことは喜ばしいですが、それに伴い、「晩期合併症」という小児がんならではの問題もあるそうですね。

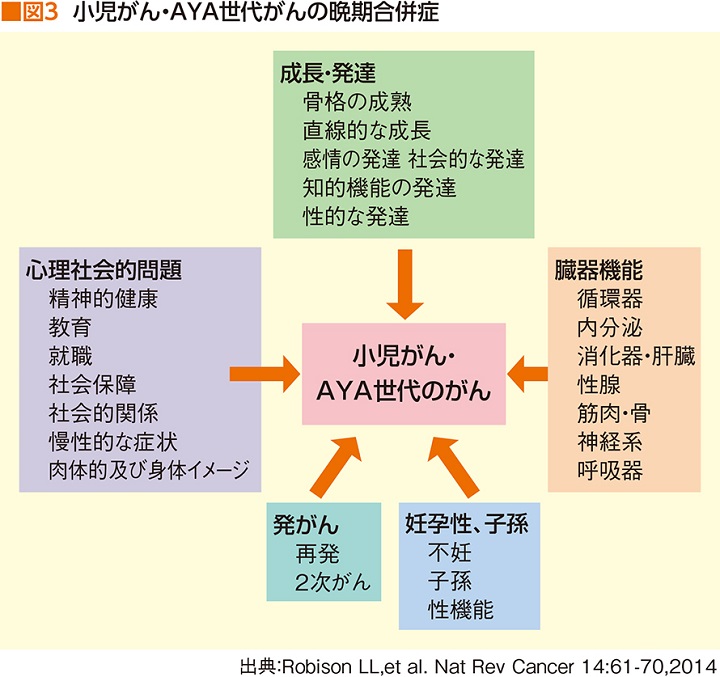

小澤 はい。発育途中にがんが起こるため、がんや治療の合併症がその後何年か経ってから現れることがあります。これを晩期合併症と呼びます。症状は様々ですが、一番多いのは内分泌系(ホルモン系)の障害で、成長や発育、知能・認知力、心理的・社会的成熟などに影響が出ます。

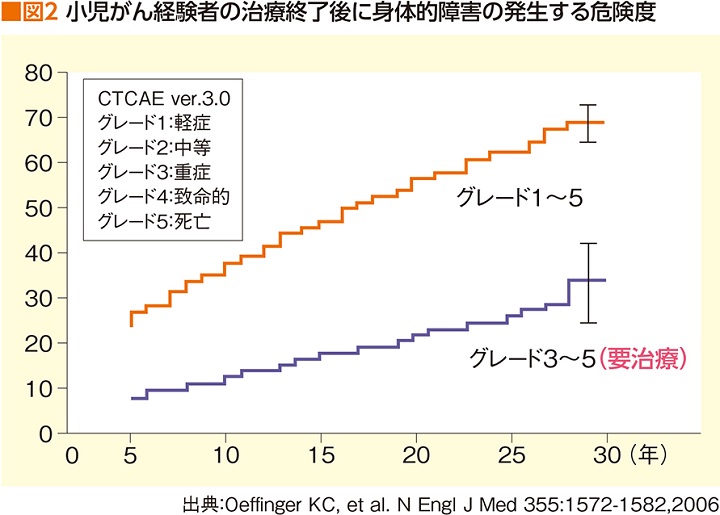

また、生殖機能や臓器への影響、2次がんなどがあります。必ず起こるわけではありませんが、アメリカのデータでは軽いものから重いものまで含めると治療後30年後に70%が何等かの合併症があり、そのうち比較的重い症状(グレード3~5)の方が35%いたというデータがあります(図2)。

そのため、小児がんは治療後も定期的に検査を行い、長期フォローアップをして、がんが再発していないかを診ると同時に、晩期合併症が出ていないかを診ていくことが必要です。

山崎 7割は多い。小児から成長し、AYA世代になって訪れる恋愛や進学、就職、結婚などの人生のイベントを前に、合併症で悩む人も多いと聞きました。例えば、就職時の履歴書の既往歴欄に、がんのことを書いたほうがいいのか悩むとか。

小澤さんは長期フォローアップの患者さんも診ておられますね。悩みを聞くこともありますか?

小澤 そうですね、小児がんは子供時代から付き合いが長期にわたるので親近感もあって診察時に、「今お付合いしている人がいるけれど、赤ちゃんができないかもしれないって言ったほうがいいかな」、とか「就職したけれど、人間関係に自信がない」など、ぽろっと相談されることは、男女とも多いですね(図3)。

山崎 小澤さんは過去に「成人した小児がん経験者の就労に関するアンケート調査」を行っておられますね。

小澤 はい、調査結果から見えてきたことで一番大事なポイントは、社会の役に立ちたい、仕事に就きたいという気持ちを非常に強く持っている方たちが7割以上もいたということでした。ただ、晩期合併症などから就労困難な経験者は約2割いました。また就労意欲があるものの、コミュニケーションスキルが身についていないため、就労に苦労をしている人がとても多いという実態も明らかになりました。

山崎 コミュニケーションスキルというのは、小児がんということで、周囲から保護されてきたからということですか?

小澤 はい、やはり子供なので、何かやってあげたいと思う人たちは、家族はもちろん医療者にも支援者にも沢山いて、言い過ぎかもしれませんが、「してあげ過ぎる」流れができてしまったところがあります。もちろん治療中や年齢によってはそれでなければいけない場面は多いと思いますが、延々に続くと自主性が育たなくなるのです。

山崎 やってあげたくなる気持ちはわかります。とくに親はそうなるでしょうね。

小澤 そうですね。でもがんはあれど、子供の成長は親と子の1対1の関係から、小さい集団へ入れていくという成長過程なので、その線を断たないようにすることが大切です。とくに親は病気の子を保護する対象だという思いが強く、がんだけど彼らも普通の子供と同じように成長していることを忘れて囲い込んでしまいがちです。すると他者とのコミュニケーション能力が育つ機会を逸してしまい、自立が難しくなるのです。

極端なケースでは、アルバイトが長続きせず、息子の母親が代わりにバイト先に働きに行ったという話もあります。そこはちょっと後ろ側に回って、本人が一歩出すことを後押しする支援に変えていかないといけないんですけれど、そのタイミングがAYA世代よりも難しいですね。

山崎 同世代が経験することをなるべく経験させる。そして、やってあげ過ぎず後押しに回る。そのほかに親の接し方で何かポイントはありますか?

小澤 そうですね。小児がんになった子供のトラウマ症状が何によって躱(かわ)されるかという調査を以前したことがありますが、「まあなんとかなる」というように見える親を持つ子供たちは、トラウマの症状が低かったんです。親や周りがどんと構えるということは大切です。

山崎 オロオロするところは見せず、自立を促す。「言うは易し」ですが、でも本人の将来のために必要なことなのですね。医療者は、自立支援として心掛けていることはありますか?

小澤 例えば、治療は医療者と親が主体になりがちですが、3~4歳くらいからは、ある程度子供さんにもわかるところはわかってもらって、治療も、医療者と親と本人と共に治療を決めて「行ってる感」が大事だと考えています。なぜなら、今つらい経験をしていることを、「やらされた感」でやっていると感じると、後々の晩期合併症の精神的な影響にもつながっていくからです。幼いながらも理解して、自分で頑張ったという体験にしていくことがとても大切だと思います。

山崎 治療を受け身でなく成功体験にしていければ、トラウマにならず、精神的な発達によい影響を与えるということですね。

小澤 はい。また、社会に出てもコミュニケーションが上手にできない小児がん経験者がいることがわかってきたので、長期フォローアップの中で、自分で病院の予約を取るとか、自分の病気や体調のことを学校で説明したり、就労のときに自分のことをどう説明するのだとか。「自主性」や「自己管理」の部分を、看護師を中心に育てていこうと言っています。

患児だけでなく家族や兄弟姉妹にもサポートが必要

山崎 治療法が確立して不治の病ではなくなり、徐々に支援体制ができてきたいま、次の課題は、小児がんの経験者が成長して、たとえ晩期合併症があったとしても、自分の力で人生を切り開いていくためのスキルを育てることなのですね。

小児科に特化して患者をサポートする専門家は他の科に比べて多い気がします。

小澤 聖路加では医師や看護師以外に、ソーシャルワーカー、保育士、心理士にチャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)、そしてチャプレン(病院などで活動する聖職者)も連携してサポート体制を組んでいます。

小児がんの場合、本人だけでなく親の精神的なケアは必須です。さらに兄弟姉妹からの移植がある場合は、別に主治医がつくなど、多職種が関わるのも特徴です。最近よく必要性が唱えられるチーム医療は小児科がんの領域から始まっているんですよ。

山崎 そうでしたか。ところでチャイルド・ライフ・スペシャリストとはどんな職業ですか?

小澤 簡単に説明すると、トラウマ体験に直面した子供たちが自分の力をうまく使って、一番ベストな状況で体験するための支援をしてくれるスペシャリストです。アメリカの資格です。そのほか、イギリスで取るホスピタル・プレイ・スペシャリスト(HPS)もあります。ただこれらの資格は海外の大学に行かないと取得できず人数も限られているため、日本では子供療養支援士という制度も出てきました。

山崎 本当にいろんな職種が関わっているんですね。

もし、子供ががんになったら、まずは小児がん拠点病院でしょうか。これは*国立がん研究センターのHPに掲載されていますね。

小澤 はい。そして拠点病院のソーシャルワーカーにもぜひ相談してください。また、小児がんの情報収集は、最初にも紹介した「がんの子供を守る会」にアクセスするといいと思います。

山崎 ゴールドリボン運動(小児がんの啓発、治療研究、精神的・経済的支援活動)に象徴される小児がんへの理解は、まだまだ少ない。AYA世代同様に、社会に周知支援されるべきですね。

小澤 はい。例えば就労のとき、「小児がん、素晴らしいね君、よくここまで来たね」と言って、懐に入れてくれる経営者が増えることを願っています。

山崎 頑張ってここまで来た根性のある人物なんだと。そのために、大切なことが見えてきました。

同じカテゴリーの最新記事

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.18 15〜39歳のがん支援の谷間世代 AYA世代特有の悩みや問題にどう取り組む?

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.17 ニューヨーク乳がん視察ツアーvol.2 現地報告

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.16 ニューヨークで日系人の乳がん患者支援を行う「SHARE日本語プログラム」

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.15 がん患者の心を救うサイコオンコロジー

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.14 男性がん患者のアピアランスケア

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.13 がん治療と膣トラブル

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.12 意外と知らない褥瘡(床ずれ)の話

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.11 美と癒しを支えるソシオエステティックをご存じですか?

- がんになっても快適に暮らすヒント Vol.10 がんの在宅医療