乳がんの食事 巷の情報に惑わされずバランスの良い食事を

乳がんと食べ物・栄養の関係は?

自分で食事を作ることが比較的多いこともあってか、食べ物による再発や転移の影響を気にするという乳がん患者さんは少なくない。

食品や栄養素に関する健康情報に敏感になるがん患者さんは少なくないが、乳がんについては、他のがんに比べて、食品や栄養素との関連についての情報が溢れ、それを過剰に気にしてしまう患者さんは多い。そのような情報は次のように整理される。

イソフラボン

乳がんの多くは女性ホルモンの影響が大きいので、当然、女性ホルモン様成分には関心が高い。注目されているのが、大豆に含まれるイソフラボンだ。植物性イソフラボン(フィトイソフラボン)には、女性ホルモン(エストロゲン)と似た作用があるため、乳がん患者さんがイソフラボンを摂取すると、経過に悪影響があるとの懸念があった。また、抗エストロゲン薬のタモキシフェン*と併用すると治療効果が減弱するのではないかとも考えられた。しかし、最近の疫学研究によれば、乳がんの再発や死亡率に影響はみとめられていない。

「大豆が乳がんに良い・悪いというはっきりとしたエビデンスはありません。しかし普段の食事に豆腐や大豆を付加して摂取すると、脂質やエネルギー過多になることがあり、体重のコントロールが上手にできなくなることはあります」と高嶋さんは話す。

脂 肪

同じように脂肪の摂取も気にする患者さんは多いという。 肉を食べるのをやめ、魚を選ぶ患者さんも多くみられるそうだ。

「女性は食事を自分で作る人が多いので、食品や栄養に高い関心を持っています。またこれまでの食生活を振り返り、食材を以前よりも気にする方が多くいらっしゃいます」

しかし、食材が偏ると栄養バランスが崩れ、がんを治す以前に体調そのものを崩してしまうおそれもあると、高嶋さんは指摘する。

肥 満

一方、乳がんと食事の関係で、エビデンスが明らかとなっている項目もある。

肥満は閉経後乳がんの発症リスクを上昇させることがわかっている。したがって、肥満の誘因となるエネルギーの過剰摂取には注意したほうがよい。

脂肪酸のうち、最近注目されているのオリーブ油のオレイン酸や魚類に含有されているDHA、EPAなどの、不飽和脂肪酸については、脂質異常症や心血管疾患の予防効果がみとめられている。

EPAについては、炎症性サイトカインの働きが抑制され、がん患者さんに見られる特有の体力低下などの予防効果が研究されている。

アルコール

乳がん治療中は、アルコールの摂取をやめよう

乳がん治療中は、アルコールの摂取をやめようアルコールの過剰な摂取は、乳がんの発症リスクを高める。飲酒はエストロゲンの血中濃度を高めるため、乳がん再発のリスクを高める可能性も指摘されている(図4)。

「乳がんの治療中は、禁酒を勧めます。肝臓は抗がん薬の代謝を行っていますが、そこにアルコールが加わると、負担も倍増します」

*タモキシフェン=商品名ノバルデックス

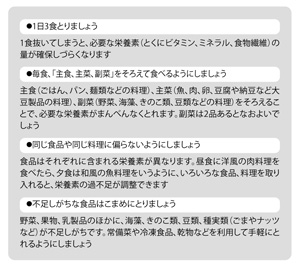

食事のバランスとは

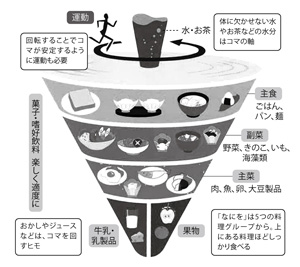

食事バランスガイドは5つの料理グループ(主食、副菜、主菜、牛乳、乳製品、果物)からできていて、どれかが足りないとコマが倒れてしまう

食事バランスガイドは5つの料理グループ(主食、副菜、主菜、牛乳、乳製品、果物)からできていて、どれかが足りないとコマが倒れてしまう乳がん患者さんの望ましい食事の内容とは、特定の食材について過剰に制限せずにバランスよく栄養素を摂取することだ。では、「栄養バランスがよい食事」とはどういう食事だろう。

糖質、たんぱく質、脂質の3大栄養素は、体の基本となる栄養素だ。糖質は、体内で燃焼してエネルギー源となり、たんぱく質は、筋肉、血液、頭髪、皮膚といった体を作っている材料となる。脂肪は、エネルギー源の貯蔵庫となる。

主食が足りないと、体に糖質が不足してくるので、たんぱく質や脂肪が分解されてエネルギーとして利用される。すると、たんぱく質としての本来の働きができず、筋肉の減少、基礎代謝・免疫力の低下が生じてくる。これは栄養のバランスが崩れた状態だ。

また、3大栄養素がそれぞれの働きを果たすためには、微量栄養素であるビタミンやミネラルが欠かせない。これらは野菜、果物、乳製品がおもな供給源となる。

バランスの良い食事とは、こういった栄養素が過不足なく摂取できる状態のことだ。

「1日の摂取量の目安は、3大栄養素を100とすると、糖質60、たんぱく質15~20、脂肪20~25の割合になります。ただし、糖尿病や脂質異常症、肥満症などがあればその人に合った計算式を当てはめることになります」

食事のバランスは、厚生労働省が作成している「食事バランスガイド」を参考にしてみよう(図5、6)。

家族のサポートと理解も重要

副作用のしびれや治療後のむくみによって、ADL(生活活動動作)が低下していたり、食材を見るだけで気持ちが悪くなることもあり、食事を作ることがむずかしいこともある。

高嶋さんは「そのようなときこそ家族の理解が必要です。家族が代わってあげたり、外食で済ませたり、惣菜を買ってきたり、作り置きすることも提案しています」と言う。

乳がん患者さんにとって、食事はデリケートな問題だ。食べ物にこだわって食事が偏ることも、乳がんを克服したいという強い気持ちの表れだ。そのような不安を抱えている患者さんに対して高嶋さんは、患者さんの話に耳を傾け、そのうえで食事バランスの大切さについて説明している。

同じカテゴリーの最新記事

- 高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた

- 腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で

- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる

- 第3回(最終回)/全3回 夫が命をかけて私に残してくれたもの

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 第2回/全3回 〝噛めなくてもおいしく食べられるごはん〟 アイデアが次々に沸いてきた!

- 第1回/全3回 ある日突然、夫が普通のごはんを食べられなくなった――

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる