腎がんの食事 片腎切除後、腎機能が低下しても〝食の楽しみ〟を諦めないために

教科書通りのやり方にこだわらず、柔軟な対応を

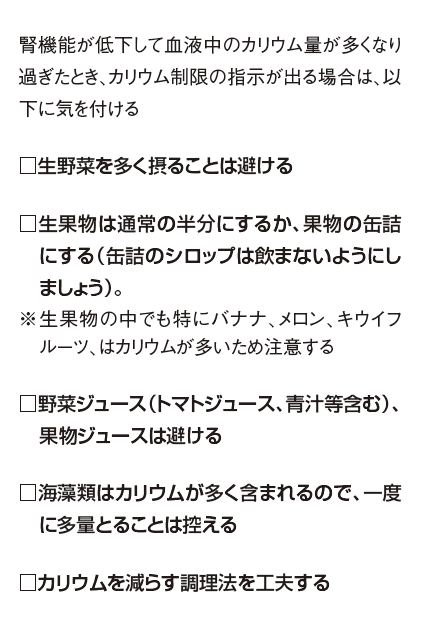

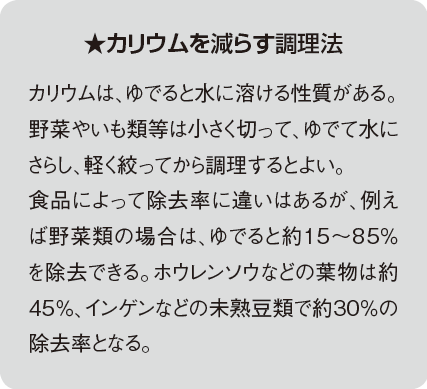

カリウム制限がある場合の対応は、表2を参考にしてほしい。しかし、カリウムが多いからといって、生野菜やフルーツは諦めるといった厳格的な対応では、食事療法を長続きさせるのが難しい上に、患者さん本人が疲弊してしまいかねない。

小松さんは「例えば、焼き魚などに添える大根おろし一口(小さじ1)だとか、ミニトマト2個、レタス2口分などの少量であれば、生野菜であっても食べることができます」

と、柔軟に考えることの重要性を語る。

タンパク質は、薄切り肉なら半分、魚なら小さい切り身半切れ、卵1/2個を摂ることが、1食中の摂取量の目安となる。

「タンパク質の摂取量を守るのはとても重要なことですが、これも、三食にバランスよく分けて、1日のトータル量で判断しましょう。

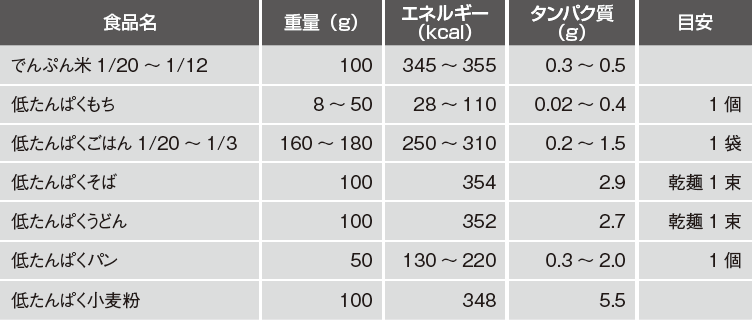

また、どうしても魚を一切れ食べたいような場合は、主食をタンパク質が調整された治療用特殊食品として販売されている、低たんぱくごはんや低たんぱくうどんに変えることで、トータルの摂取量を調整することも可能です(表3参照)。

こうした治療用特殊食品は美味しいとは言い難いのですが、おかずを充実させられるというメリットがあることも覚えておいてください」と、小松さん。

油と上手に付き合ってエネルギー量を上げる

一方、エネルギーの摂取量については、タンパク質の摂取量に上限のある中で、適正量に届かせるのは、簡単ではない。油を上手に使い、ジャムや甘味料等、タンパク質を含まない炭水化物をしっかり摂ることが鍵となる。

「エネルギーの摂取量が減ってしまうと、身体は生命維持のために体内の筋肉を壊して、エネルギーに変えていきます。

このように、体蛋白が崩壊すると、体熱産生の源である筋肉がますます減少し、体温が下がり免疫力も低下するなど、がんの予後にとって良くない影響が出てしまうのです。だからこそ、エネルギー量を減らさない食べ方が重要というわけです。

とはいえ、年配の方の場合、揚げ物ばかり毎日食べられない、脂っぽいものより煮物が食べたいというニーズがあるのもよくわかります」

そこで、油を多く���りたいときは、

●ただの煮物ではなく“炒め煮”にする

●揚げ物料理のときは、酢の物を抱き合わせにしてサッパリ食べやすくする

●効率良く油の吸収率を高めエネルギー摂取量を上げるためには、から揚げ、天ぷら、フライの順に油の吸収率が上がることを覚えておく

など、油と上手に付き合っていくための調理のコツも、患者さんに伝えている。

「食べられる」は「生きる証」

ただ栄養素を口にするだけではなく、プラスアルファの“食べる喜び”を実感することで、患者さんのQOL(生活の質)は確実に上がっていく。小松さんは、

「私たちの病院では、クリスマスやお正月などの行事食や、患者さんのお誕生日ごとのお祝膳、季節のメニューに加え、明治の文豪が数多く住んでいた*地域柄、その文豪にちなんだメニューを毎月提供し、患者さんから好評を頂いています。もちろん、慢性腎不全対応の患者さんにも、制限の範囲内で調理の仕方を工夫して、普通食の患者さんと同様に、そうした食事をお作りしています。

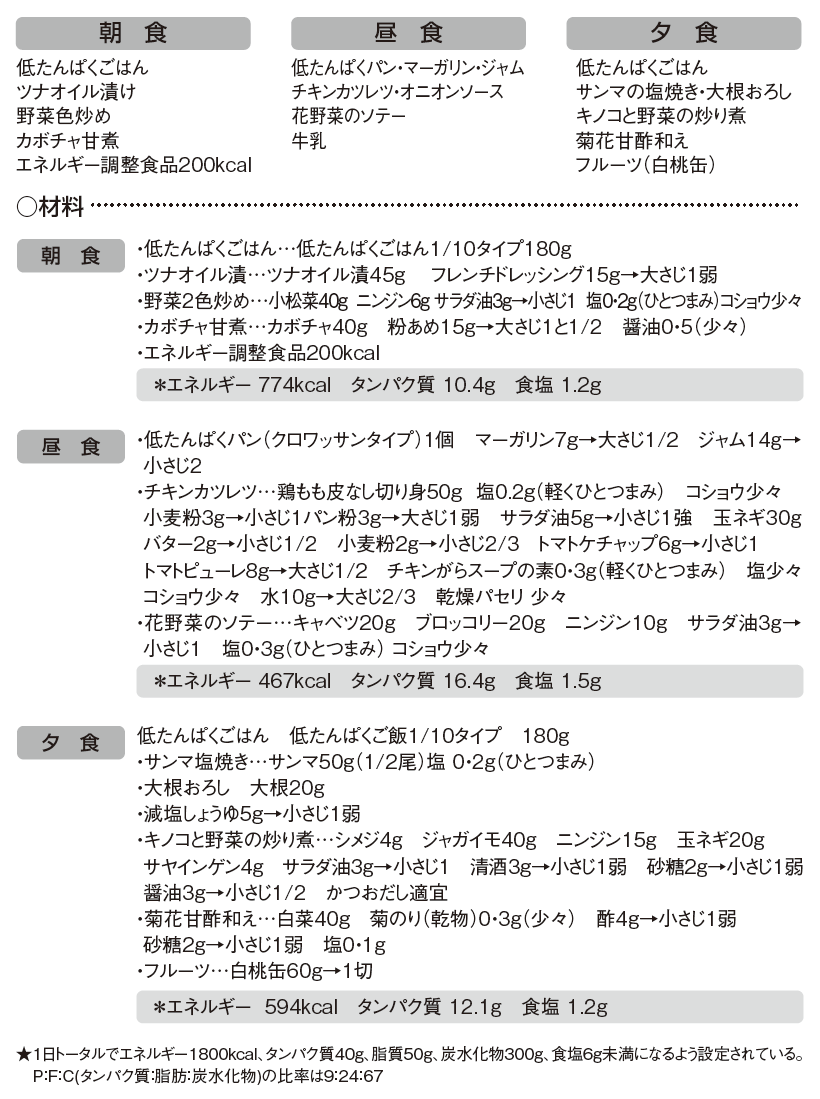

先日は、「佐藤春夫と秋の味覚献立」(駒込界隈に在住していた文士ゆかりの食事)を、慢性腎不全対応の患者さんにもご提供しました。材料の目安も書いていますので、ぜひ参考にしてください(表4)。

食事は、人が生きる上で欠かすことのできない楽しみです。それは、健康な人にとってだけでなく、病気の人にとっても同じこと。ある意味、患者さんにとっては、健康なとき以上に“食べられる”ことが“生きる証”になるのです。

栄養学に基づいた食事制限は、エビデンス(科学的根拠)のある非常に大事な決まり事として、できるだけ守って欲しいものです。ただ、食事は理論だけではなく、そこには香りや見た目、味わいなどの五感も加わった、いわば命の素でなければなりません。“食べる喜びで、命を育む”ことも忘れないでください」

と結んだ。

*都立駒込病院が位置する東京都北区田端~文京区付近には、芥川龍之介や森鴎外など日本近代文学を代表する作家がたくさん住んでいた

同じカテゴリーの最新記事

- 高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた

- 腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で

- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる

- 第3回(最終回)/全3回 夫が命をかけて私に残してくれたもの

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 第2回/全3回 〝噛めなくてもおいしく食べられるごはん〟 アイデアが次々に沸いてきた!

- 第1回/全3回 ある日突然、夫が普通のごはんを食べられなくなった――

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる