患者さんの栄養管理を支える 栄養サポートチーム(NST)

NSTの活動内容

NSTは下記のような活動を行っている。

① NST・褥瘡対策チーム合同カルテ回診(毎週水曜 2:00~3:00PM)

② NSTラウンド(NSTカルテ回診後)

③ NST勉強会(第3水曜 5:30~6:00PM)

④ NST専門療養士実習受け入れ(年間数名)

⑤ 学会発表(各部門1演題以上/年)など。

●NST・褥瘡対策チーム合同カルテ回診

参加者は、医師、看護師、薬剤師、栄養士など。褥瘡対策チームから、患者さんの褥瘡の状態と食事摂取状況などが報告される。患者さんのデータは、すべてNST症例検討ワークシートの入力されており、カルテ回診ではデータがスクリーン上に投影される。それに対して、医師、薬剤師、栄養士から内容の詳細確認と対応策の提案が行われる。

これらのやり取りや対応策はすべてその場で、ワークシートシステムに入力される。データはスタッフ全員が自分の持ち場で閲覧できる。写真は、合同カルテ回診の全体の進行を見守る栄養管理部副部長の中濱孝志さん。

●NSTラウンド

カルテ回診で対象となった患者さんの部屋を訪問し、NSTのスタッフが確認を行う。

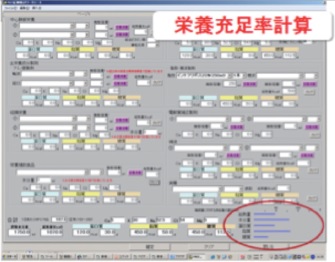

「NST症例検討のワークシート」システム

有明病院(比企直樹さんとシステムエンジニア)がオリジナル開発した「NST症例検討ワークシート」システム(テンプレート)の活用手順は、(栄養一次)スクリーニングシート入力→必要栄養量計算→投与栄養量計算→栄養充足率計算→栄養管理計画書を作成し、最後に「実施計画書」を印刷する手順となっている。

NSTカルテ回診などでは、これらの共有データに基づいて対応が協議される。

1. 栄養一次スクリーニングシート

看護師が一次スクリーニングによる患者情報を入力。1つでも異常項目があれば、右下に☆が点滅する。スクリーニングは「NSTスクリーニング集計報告書」にまとめられる。

2. 必要栄養量計算

まず活動係数と障害係数に基づいて総エネルギー必要量(栄養必要量)が算定される。次いで栄養管理の対象となる、代謝状態の評価と管理上想定する総エネルギー量(理想体重量 or 現体重量)の選択を行う。すると蛋白供給量、脂質供給量、炭水化物供給量、水分量が算出される。

3. 投与栄養量計算

手術直後や嚥下障害などで、食事から必要栄養量が摂取できない患者さんには、他の方法を用いて栄養量を補う必要がある。院内で使用されている「中央静脈栄養」「主栄養成分製剤」「経腸栄養」「栄養補助食品」などの栄養素材の一覧から適切なものを選択する。

4. 栄養充足率の計算

摂取水分量や総熱量、蛋白質量などの総計が明示され、栄養充足率の計算が行われる。テンプレート右下に「摂取量に対する供給量の割合(%)」がカラー表示され、適正、過剰、過少が判断できるようになっている。

5. 栄養管理計画書の作成

ここまでのデータに基づいて、NST回診実施者(医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、NST専従者など)名の下で栄養管理計画書が作成される。

同じカテゴリーの最新記事

- 高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた

- 腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で

- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる

- 第3回(最終回)/全3回 夫が命をかけて私に残してくれたもの

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 第2回/全3回 〝噛めなくてもおいしく食べられるごはん〟 アイデアが次々に沸いてきた!

- 第1回/全3回 ある日突然、夫が普通のごはんを食べられなくなった――

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる