進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

大幅に延びた生存期間

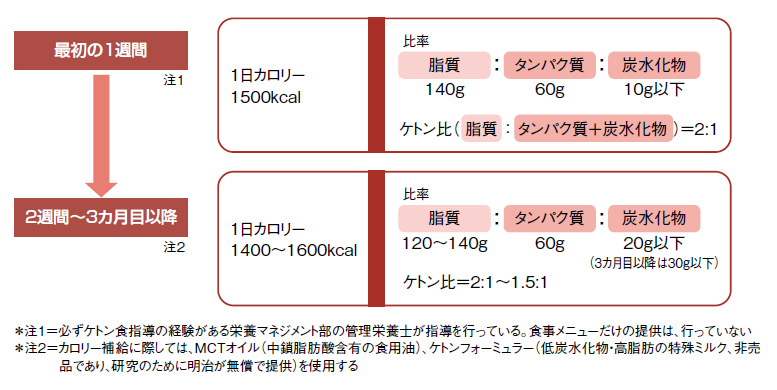

対象としたのは、Ⅳ(IV)期の非小細胞肺がんで、日中の半分以上は起居しているPS(全身状態)2以下の患者。具体的なケトン食の導入方法は図2の手順で行った。

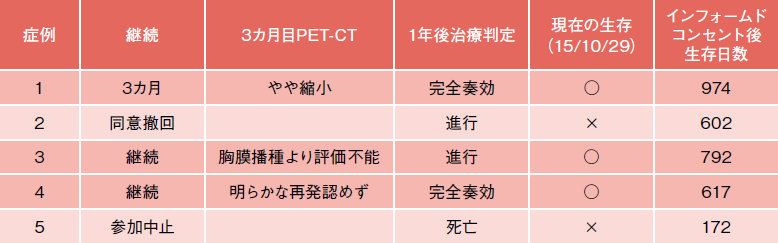

結果はどうだったのだろうか。ケトン食による介入研究は5人の患者に行われ、1人は同意したもののその後撤回しケトン食療法は行わず、同意取得から602日後に亡くなった。また、1人は同意して参加したもののケトン食療法は行わず、同意取得から172日後に亡くなった。

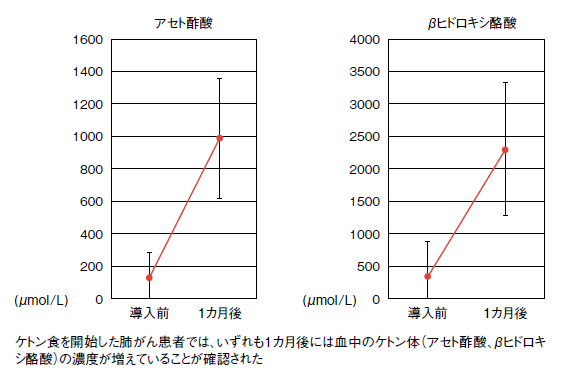

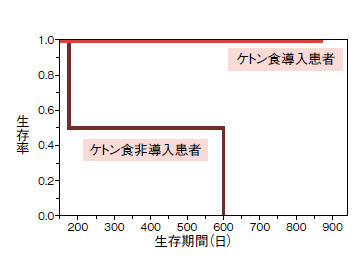

その他の3人は、手術あるいは化学療法、放射線療法を行い、その上でケトン食を開始し、現在も継続中だ。症例数は少ないものの、驚くような成績が示されている(図3、4)。

ケトン食を導入した治療3カ月目のPET-CTではいずれも明確な変化は見られなかったが、治療1年後においては3例ともに生存が認められた。その一方で、当初心配されたケトン食導入による一時的な低血糖、吐き気、倦怠感などは認めず、消化器症状も悪化は見られず、便秘などの症状はむしろ改善傾向を認めた。

3人のうちの1人、中年の女性の例で見ると、胸水貯留(胸に水が溜まった状態)のため受診してⅣ(IV)期の肺腺がんと診断され、化学療法を6コース行い、胸水貯留は改善。引き続き、化学療法を4コース施行したが原発巣は縮小せず、補助療法を希望して阪大病院を訪れ、ケトン食による食事療法を開始した。

4カ月後、脳転移を認め、ガンマナイフ治療を行ったところがんが消失。そのころより*タルセバ投与を開始し、介入研究によるケトン食終了後も自ら糖質制限を続けていたところ、原発巣が縮小したため手術を行い���完全奏効(CR)。

昨年(15年)8月、ケトン食導入から2年後の診察を行ったところ、タルセバの内服は継続しており、病状についても完全奏効を維持。真夏にゴルフに行き、1日に2ラウンドするほど元気だという。

Ⅳ(IV)期の肺がんの患者の生存期間中央値は一般的に8~10カ月といわれている。ところが、ケトン食療法を受けた患者さん3人の生存日数は974日(32カ月)、792日(26カ月)、617日(20カ月)(いずれも2015年10月現在)といずれも大幅に延びている。

*タルセバ=一般名エルロチニブ

化学療法や放射線療法との併用が重要

なぜこれほどの結果が示されたのか。「がんの栄養源となる糖質を欠乏させることで、がんを兵糧攻めにしているのでは」との説があるが、萩原さんは懐疑的だ。

「これほどの臨床効果が、その考え方だけで説明できるのでしょうか?恐らく、我々がまだわかっていないような機序が隠されているのではないかと思います」

萩原さんが行っているケトン食療法は、あくまで化学療法や放射線療法を踏まえた上でのこと。萩原さんは次のように語っている。

「あくまで私の感触ですが、食事をケトン食に変えることでスイッチが切り替わり、化学療法や放射線療法に対する治療反応性に変化が現れている気がします。今後、肺がん以外の他のがんでも研究され、さらに症例を積み重ねて多くの患者さんに効果が確かめられれば、もしかしたら手術、化学療法や放射線療法に加え、新たな治療の選択肢の1つになっていく可能性も出てくるかもしれません。

ただし、ケトン食を実行していくためには、十分に経験を積まれた管理栄養士さんの協力が欠かせません。一般の方が自己判断で行うのは、危険性もあり、お勧めしません。主治医の先生の理解も必要です」

今後、ケトン食療法を行いやすくするためにメニューの開発も行っていく計画だ。また現在、進行再発の卵巣がん、乳がん、子宮がんなどでも研究を行っているという。

新たな可能性が出てきたがん患者に対するケトン食。今後の研究に大いに期待したい。

同じカテゴリーの最新記事

- 高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた

- 腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で

- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる

- 第3回(最終回)/全3回 夫が命をかけて私に残してくれたもの

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 第2回/全3回 〝噛めなくてもおいしく食べられるごはん〟 アイデアが次々に沸いてきた!

- 第1回/全3回 ある日突然、夫が普通のごはんを食べられなくなった――

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる