がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

運動は有酸素運動とレジスタンス・トレーニングを組み合わせ

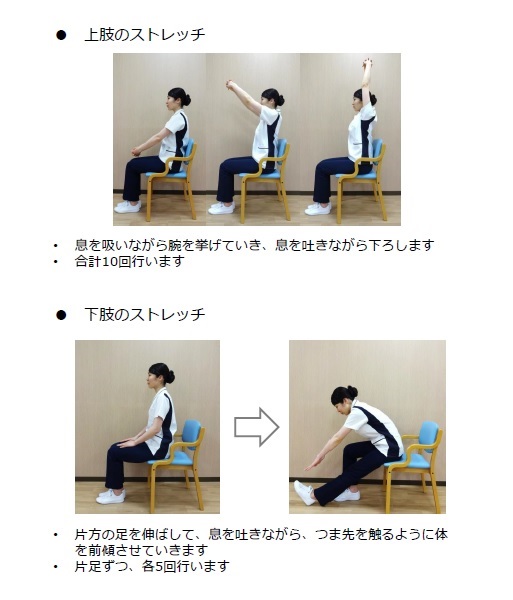

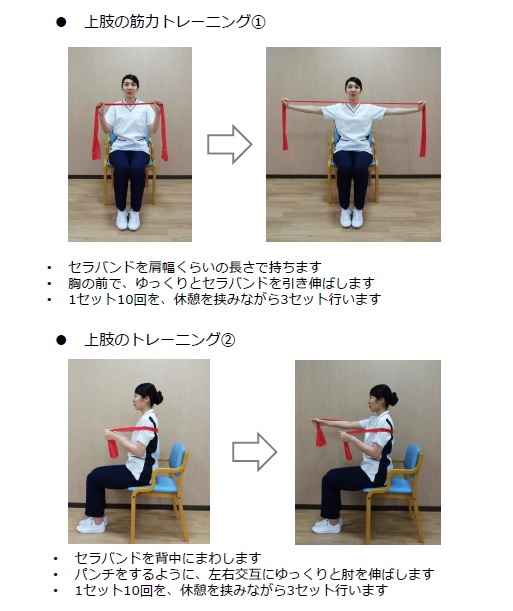

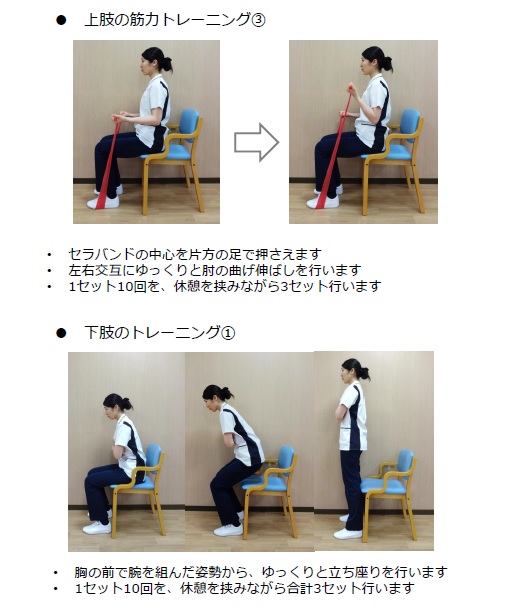

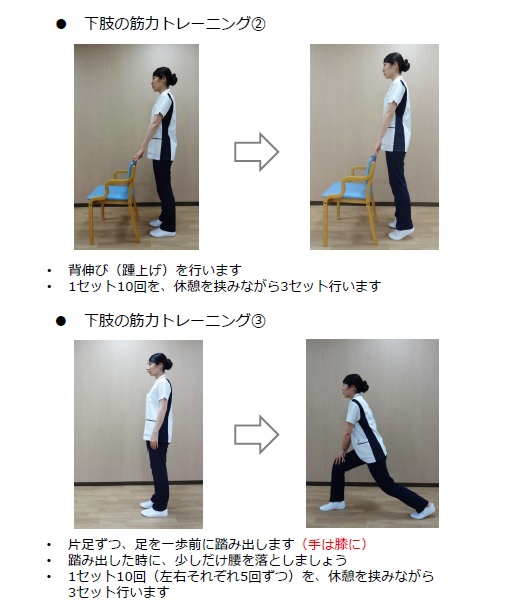

国立がん研究センター東病院で悪液質予防のために指導している一般的な運動は8つ(図3参照)。誰にもできる簡単なものだが、「1セット10回で3セット」など、ささやかに見えて結構な運動量となっている。

ところで、いくら簡単といっても患者にすれば、自分の体調ではどんな運動をどれだけやったらいいのかなど、細かく指導してほしいところだ。国立がん研究センター東病院では、運動を解説したペーパーや記録紙などを準備し、「少なくとも初回は必ず一緒に行います」とのこと。例えば、入院患者に対しては退院までに指導を行っているが、問題は現状の健康保険では外来の患者に対し、運動指導が行えないことだ。医師から要請があったり、退院した患者に再始動が必要な場合などは、別な名目でサポートに入ったり、ボランティアで指導を行っているが、

「昨年(2016年)、診療報酬の改訂があり、がん患者さんの栄養指導には点数がつきました。運動指導にもぜひ点数をつけて欲しい。最近は抗がん薬治療も外来で受ける患者さんが増えています。点数がつけば、外来の患者さんにも十分に運動介入ができます」

こうした現状を変えるためにも必要なのは、運動や栄養が悪液質の進行を抑制することを示す臨床試験の結果だ。欧米でもそうした臨床試験が行われているが、進行がんで悪液質の患者が対象なので、順調に進んでいないのが現状とのこと。また、日本でも実は多施設臨��試験が走り出しているという。結果は数年先だが、運動や栄養の効果が確認できれば、がん悪液質における運動介入は大きく進展するはずだ。

それでも次の段階に進んだら、エネルギーの使い方を考える

そんながん悪液質における栄養介入と運動介入の位置づけについて、立松さんは改めて次のように語る。

「がん悪液質をコントロールすることはがん治療を順調に進めるうえでも重要であり、患者さんのQOLにも大きく関わっています。栄養介入と運動介入はその重要な支持療法です。私たちも早い段階から関わり、患者さんの生活ががん治療と同時にガラッと変わってしまうことがないようにしたい。患者さんが今まで通りの生活を送りながらがんと闘う、がんとともに生きることが、これからはますます大事になると思いますが、それに対してリハビリテーションができることはたくさんあります。患者さんと一緒にがんばりたいです」

そして、今まで通り生活することができなくなったときに、もう1つ大事なことがある。不応性悪液質に移行しつつあるとわかったらことが判明したら、ギアチェンジが必要という点だ。

「不応性悪液質になると身体にエネルギーがなくなり、運動などにエネルギーを使うと、動けなくなったりだるさが出たりします。重要なのは、限られたエネルギーを日常生活でどう使うか。患者さんがしたいことをできるよう、消費カロリーを抑える動き方や工夫を指導する方向にギアチェンジします。この変更は患者さんにもショックを与えますので、私たちも病気の状態を見極め、徐々に介入内容を変えていきます」

不応性悪液質の段階に移行しても、リハビリテーションの専門家に頼りたいところはたくさんある。多くのがん患者さんがもっと気軽に頼れる体制を強く望みたい。

同じカテゴリーの最新記事

- 高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた

- 腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で

- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる

- 第3回(最終回)/全3回 夫が命をかけて私に残してくれたもの

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 第2回/全3回 〝噛めなくてもおいしく食べられるごはん〟 アイデアが次々に沸いてきた!

- 第1回/全3回 ある日突然、夫が普通のごはんを食べられなくなった――

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる