高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる

5種の軽い運動をできるだけ毎日継続

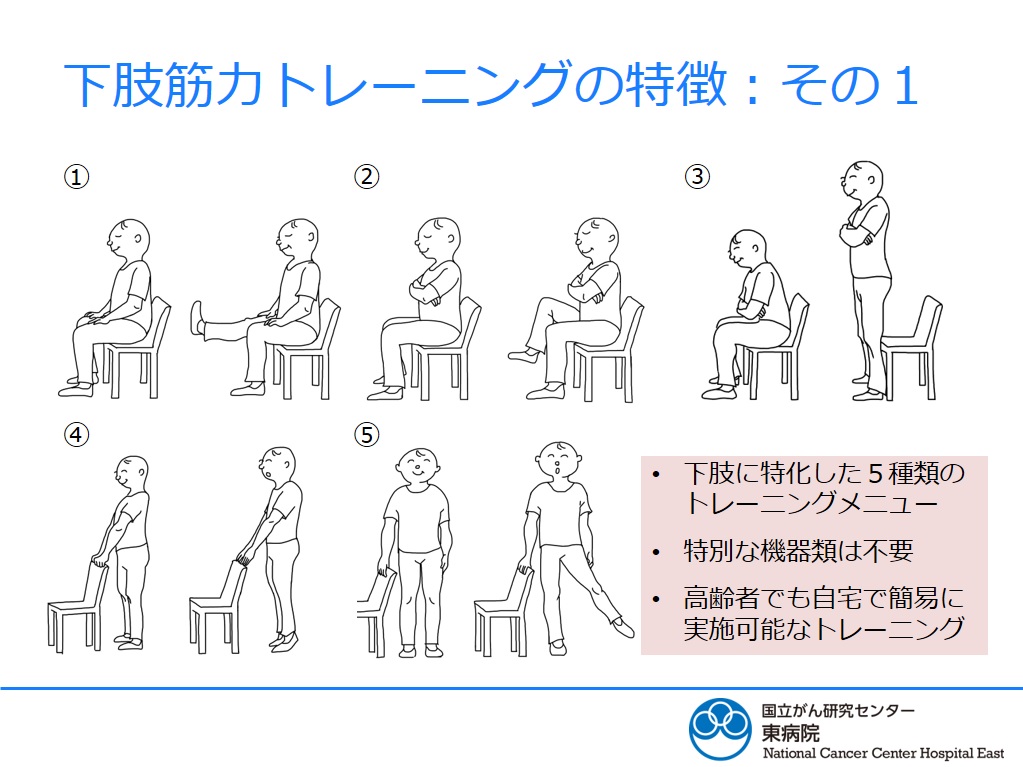

トレーニング・プログラムは下肢筋力トレーニングで、①座位での膝屈伸運動、②椅子からの立ち上がり運動、③立って椅子につかまってのかかと上げ運動、④座位での股屈伸運動、⑤立って椅子につかまっての股外転運動の5つを、10回×3セット行う(図3)。

ターゲットを下肢筋力に絞ったのは、「NEXTAC-ONE試験以前に内藤先生たちが肺がん患者さんの経過を見ていたとき、筋力が落ちて歩けなくなることが日常生活動作(ADL)の制限として出てくることがわかりました。また、全身状態の維持に、歩けることは非常に大切なためです」

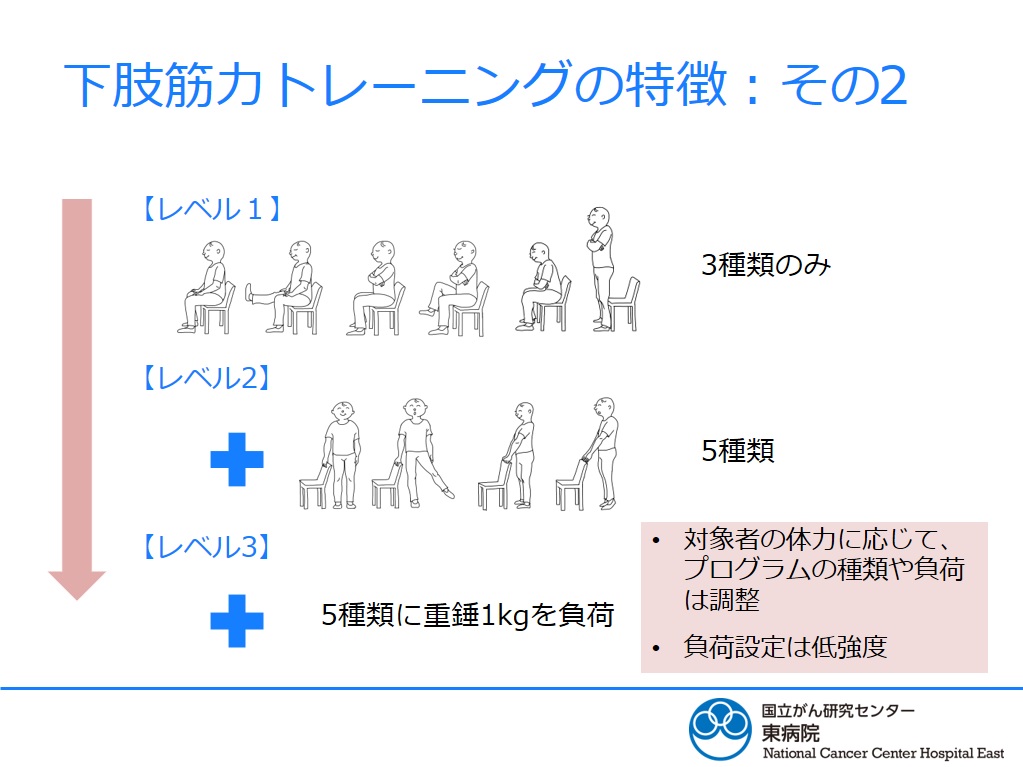

転倒リスクなどを減らすため座位中心にし、レベルも3段階に設定した。レベル1は座位で行う①②④の3種。レベル2は全5種。そしてレベル3は足首に1kgのおもりをつけて5種を行う(図4)。

レベル判定にはレベル2を10回×3セットで実施してもらい、実施後の疲労感を修正ボルグ・スケールで評価してもらった。これは実施後の疲労感が0~10のどこに当たるかを患者さんに示してもらう方法で、3未満ならレベル3、3~5ならレベル2、5以上ならレベル1と設定した。

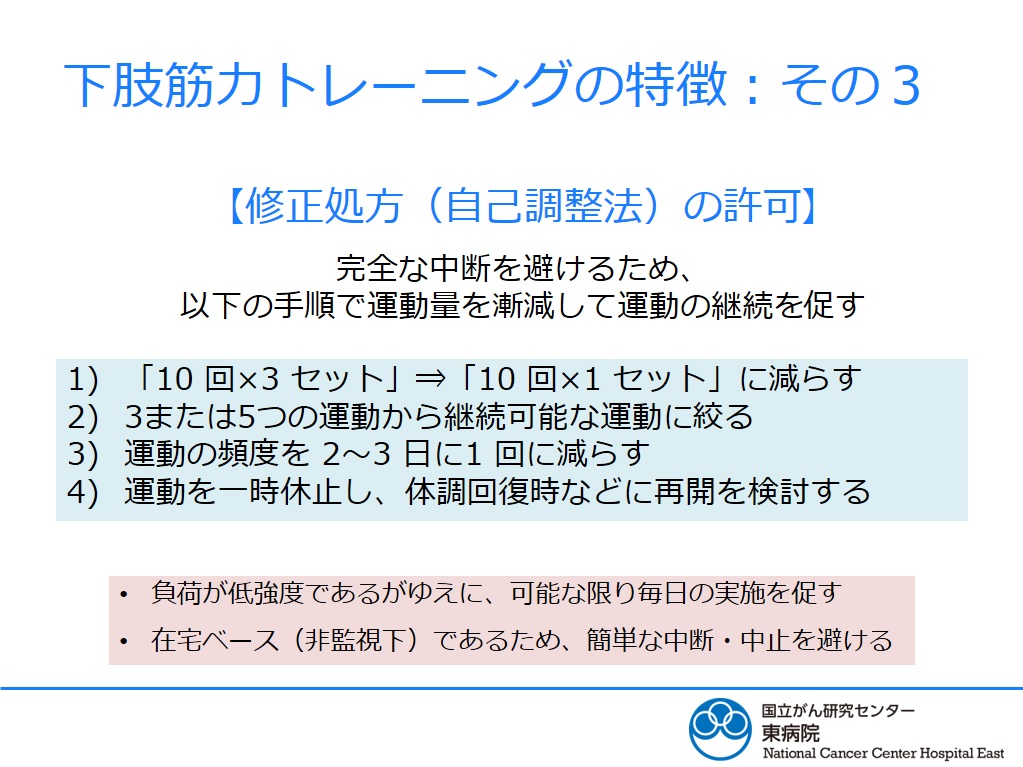

「患者さんが在宅で毎日できることを重視したので、簡単で低強度な運動をプログラムしました。もう1つ、毎日続けていただくために私たちが行ったのが、『修正処方(自己調整法)の許可』です。初回の次に私たちが患者さんにお会いするのは4週間後ですが、その間、化学療法を受け、副作用などで体調が変わる中、患者さんに続けていただくためには、自分で運動を調整できるルールが必要です」

具体的には①3セットを1セットに減らす、②3つまたは5つの運動から継続可能な運動に絞る、③運動の頻度を2~3日に1回に減らす、④運動を一時休止し、体調回復時に再開���検討する、という方法により、自分で運動の負荷を調節する方法だ(図5)。

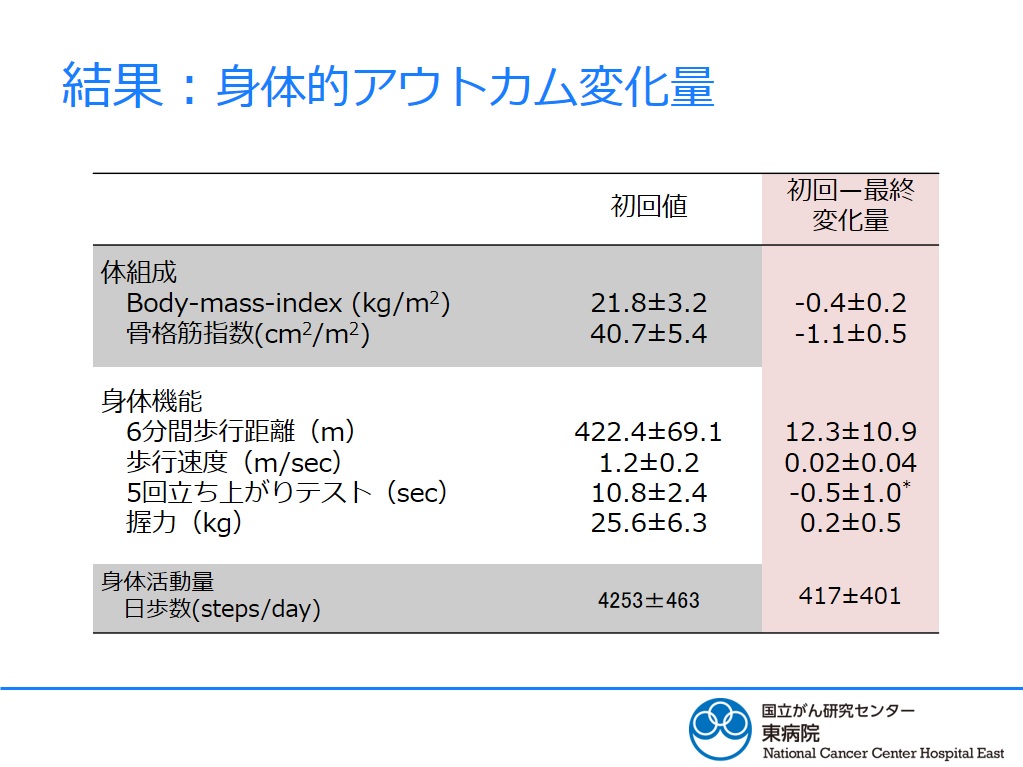

毎日の運動と栄養の記録は「食事・運動日記」に記録してもらう。この日記には1日の体操の内容、摂食量、気になる症状などを書き込む記録表のほか、記録の仕方や体操メニューの説明などもファイルされている。毎日表を書き込むだけでも大変と思うが、「主体的に取り組む方が多かった印象で、結果として94%の方がしっかり日記をつけてくれました」。そして、身体機能の評価は毎日の運動の内容だけでなく、6分間歩行距離(m)、歩行速度(m/秒)、5回立ち上がりテスト(秒)、握力(kg)を介入前のT1ポイントと介入終了時のT3ポイントで評価した。

高齢の進行がん患者が実施でき、有害事象もなかった

結果としては、下肢筋力トレーニングの実施割合は全体で91%。つまり、9割以上の人が継続できた。基本処方プログラムを実施した人は前半56%の実施率だったが、後半で17%に落ちたのに対し、修正して実施できた人は前半で29%だったのに対し、後半は42%と逆に上がっている。つまり、自己調整法の効果はあったと言うことができる。

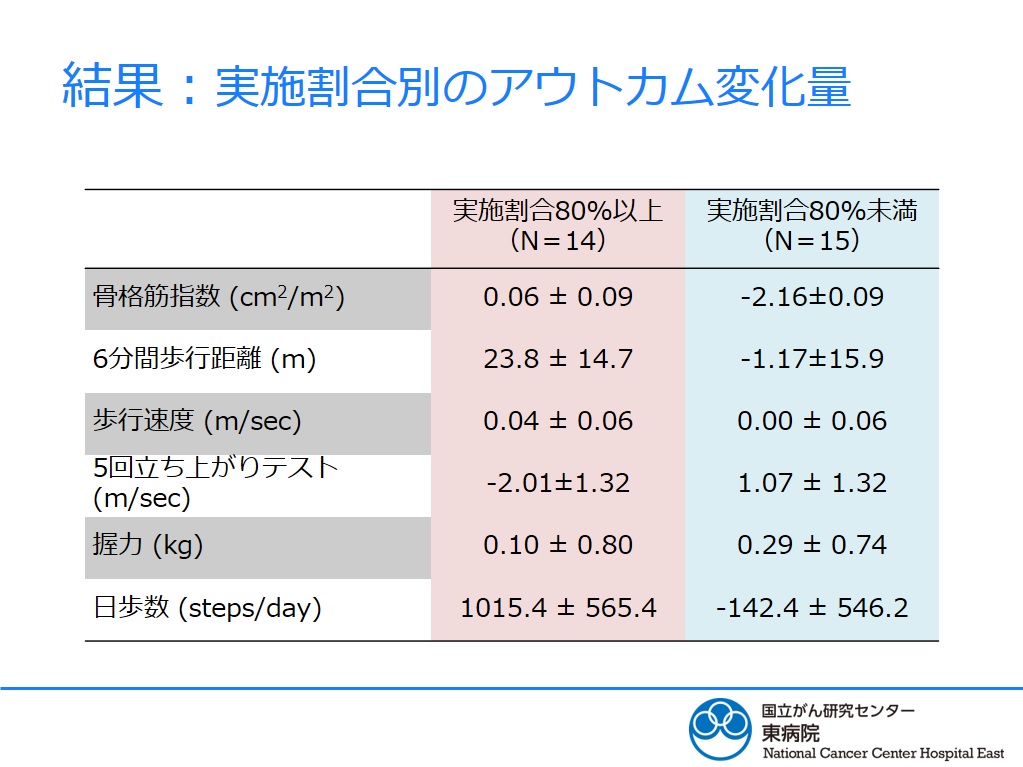

また、体重や骨格筋はほとんど減少せず(1%程度)、6分間歩行距離は12m、1日の歩数は400歩程度伸び、5回立ち上がりテストの秒数や握力もほとんど落ちなかった(表1)。8割以上実施できた人と8割以下だった人を比べるとその差はさらに大きく、例えば1日の歩数は8割以上の人で最大1,015歩増えているのに対し、8割以下の人は最少で142歩のマイナスとなっている。6分間歩行距離ではプラス23.8mに対し、マイナス1.2mとなっている(表2)。いずれにしても、この段階の高齢患者の結果としては、「低下しないこと」自体、非常に意味が大きいと言えそうだ。

患者さん自身の印象はどうだろう。

「しんどかったという感想はほとんどなく、『治療は受け身だが、運動などは主体的にできることであり、それを医療者が支えてくれたのがよかった』といった感想が多かったと思います。試験終了後も自主的に続けてくれた人が多かったです。予後の厳しい膵がんで再入院された患者さんに、『直前まで続けていたよ』と言われたこともあります」

結果、NEXTAC-ONE試験の下肢筋力トレーニング・プログラムの結論は「悪液質高リスクの進行がんを有する高齢がん患者において、NEXTACの下肢筋力トレーニングは高い実施割合を有し、身体機能や身体活動量の維持に寄与した可能性が示唆された」と結ばれている。ささやかな結論とも言えるが、「今回の試験は、患者さんに実施してもらえるかと、骨折などの有害事象が出ないかを見るためのもの。少なくとも運動療法に関してNEXTAC-ONE試験は成功したと言えると思います。今回は集学的介入を加えた群と加えない群を比較したものではないので、本当に効果があったかについては語れませんが、次のNEXTAC-TWO試験の結果に期待しています」

期待されるNEXTAC-TWO試験。主要評価項目は介護不要生存期間

2020年7月に登録が終了となるNEXTAC-TWO試験も、条件はNEXTAC-ONE試験とほぼ共通する。対象者は70歳以上の進行非小細胞肺がんと進行膵がんで、全身状態がよく(PSが0~2)、これから初回化学療法を受ける患者さんを対象とする。ただし、介入期間は4週間増えて12週間になり、化学療法のみの群と化学療法+集学的支持療法の併用群をランダム化して比較試験を行う。対象者は各65名の全130名。協力施設は国内16施設。少しでも早く患者を集め、結果を出すためとのことだ。登録から2年間は追跡調査を行うため、報告が出るのは2022年度になるという。

今回、特徴的なのは主要評価項目だ。通常の試験のように生存期間ではなく、介護不要生存期間(いわゆる健康寿命)が主要評価項目となっている。

「修正katzインデックスという生活動作の指標のうち、入浴、更衣、移動、食事のどれか1つに手伝いが必要になったときを『介助が必要になった』と定義しています。悪液質は進行性の疾患で、どうしてもいずれは厳しい状況が来ますが、できるだけ直前までしっかり動けて食べられるよう支援するプログラムでありたいと考えています」

立松さんは第Ⅱ相試験の結果によって、さらに効果的な集学的治療が開発できるのではと考えている。また、その結果を外来における集学的治療にも生かせることを期待している。疾患として認識されず、治療に関するエビデンスも極めて少なかった悪液質の治療に、大きな可能性が見えてきたと言えるだろう。

同じカテゴリーの最新記事

- 高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた

- 腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で

- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる

- 第3回(最終回)/全3回 夫が命をかけて私に残してくれたもの

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 第2回/全3回 〝噛めなくてもおいしく食べられるごはん〟 アイデアが次々に沸いてきた!

- 第1回/全3回 ある日突然、夫が普通のごはんを食べられなくなった――

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる