腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で

赤身の肉や加工肉を避け、野菜を適度にとる

このように、大腸がんの予防はもちろん、再発防止にも関わりがあると推測されているのがビフィズス菌だ。では、ビフィズス菌をヨーグルトやサプリメントでとれば、大腸がんの発症や再発は予防できるのだろうか。

「残念ながらまだそこまでのエビデンス(科学的根拠)はありませんが、ビフィズス菌をとることは大事な食習慣の1つと言えるでしょう。ビフィズス菌は摂り過ぎても、多少便が柔らかくなるくらいの副作用しかないことも利点の1つです。そのうえ、ビフィズス菌はもともと私たちの体内にあるので、これが増えるようにすればいい。そのためにも大事なのは食事です。とくに、食物繊維はビフィズス菌のエサとなりますから、野菜を食べること。また、赤身の肉(牛肉、豚肉、羊肉など)は大腸がんの発生にもかかわりがあると考えられていますから、赤身の肉や脂の多い肉を減らすことも大切です」

なぜ赤身肉がよくないのかといえば、鉄分が多すぎるのがよくないとのこと。

がんを予防する食事や習慣の指針には、米国がん研究機関(AICR)と世界がん研究基金(WCRF)による「食物・栄養・身体活動とがん予防・継続的評価」がある。両機関は1997年に発表したがん予防の食物・栄養に関する報告書を2007年に改訂し、その後も世界中のエビデンスを集めて解析を続けている。この中で大腸がんに関係がある食べ物として挙げられているのは、例えば、全粒の穀物と食物繊維。「リスクを下げる確実な要因」とされている(結腸がん)。乳製品とカルシウムのサプリメントは結腸がん直腸がんともに「リスクを下げるのはほぼ確実」とされている。また、赤肉は結腸がん直腸がんとも「リスクを上げることがほぼ確実」とされ、ハムやソーセージなどの加工肉は「リスクを上げることが確実」とされている。

野菜は1997年の発表時は「リスクを確実に下げる」と評価されたが、2007年には「下げる可能性がある」に変更されている。これは、「たくさん食べれば食べるほどリスクが下がる」わけではないことからこうした記述になったと推測されており、野菜を���ること自体が推奨されていることには変わりがない。善玉のビフィズス菌量に個人差があることが野菜のリスクの低下作用に関与していると佐藤さんはいう。

同様のことは国立がん研究センターが発表している「科学的根拠に基づくがん予防」に記載されている。「野菜や果物をとる」の項目で、「野菜と果物の摂取が少ないグループでは、がんのリスクが高いことが示されています。しかし、野菜や果物を多くとればリスクが低下するかどうかという点に関しては明らかではありません」としながら、「脳卒中や心筋梗塞をはじめとする生活習慣病の予防にもつながるので、できるだけ毎日意識的にとるようにしましょう」と書かれているところも同じだ。

これらの項目は「がん予防」として記載されているが、大腸がんを発症した患者の場合、その発症にかかわった悪玉菌が引き続き存在している可能性が高いことを考えると、再発防止の効果が見込まれる可能性も高そうだ。赤身の肉を避け、野菜を適度に食べ、ビフィズス菌をとる。さらに、「科学的根拠に基づくがん予防」では、飲酒も大腸がんと強い関連があるとされているので、飲酒をやめる、あるいは量を減らす。これが、大腸がん治療後の食事の基本と考えるといいだろう。

歯周病菌が大腸で悪さをする

ところで、先ほど初期の大腸がんにも進行がんにも棲みついていることが確認された菌に、フソバクテリウム・ヌクレアタムという菌があると書いた。

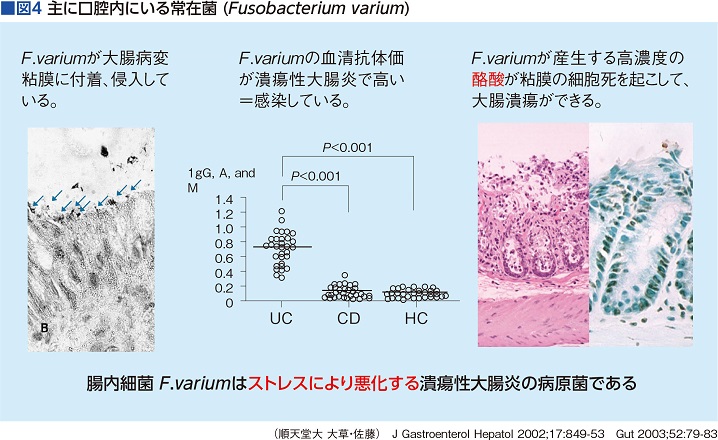

「大腸がんを発症したり、がんが進行したりするとき、各段階で固有の菌が働くわけですが、フソバクテリウム・ヌクレアタムはその中でも最も重要な菌の1つです。これは口腔内にいる歯周病菌で、同じフソバクテリウム属のバリウム菌が潰瘍性大腸炎の原因ということは2003年頃、私たちも突き止めています。なぜ口腔内細菌が大腸にいるかというと、おそらく飲み込まれて大腸に到達し、そこで炎症を起こすのです」(図4)

口腔内菌叢が大腸がんと関連していることは、2018年8月、英国医学誌『Gut』に掲載されたアイルランド国立コーク大学のフレマーらによる論文にも記載されている。大腸がん患者99名、大腸ポリープ患者32名の口腔、大腸粘膜、便中の細菌叢を調べたもので、口腔と便中の細菌叢データを組み合わせた場合、その感度は大腸がんで76%、大腸ポリープで88%。大腸と口腔の細菌ネットワークが類似していることが明らかになっている。

「最近はオーラル・フレイル(口腔の衰弱)という言葉がよく聞かれるようになりましたが、歯周病だけでなく、歯茎が弱くなる、噛む力が弱くなるなどに対策することが必要です。ですから、食物繊維の豊富なものをしっかり噛む。そして、毎食後に歯を磨き、うがいをする。これもまた、大腸がんの再発を予防する生活習慣だと思います。大腸がんの予防は口元からということです」

なお、潰瘍性大腸炎では、健康な人の腸内細菌を患者の大腸に移植する「便移殖」も治療として行われている。大腸がんにおいて便移殖は行われないが、便を調べてもらうことは有効かもしれないと佐藤さんは語る。

「腸内にフソバクテリウム・ヌクレアタムはいないか、ビフィズス菌はじめ善玉菌はどのくらいいるのかなどは、便を調べれば8~9割はわかります。そして、フソバクテリウムの仲間がいて、ビフィズス菌が少ない場合などには、より食べ物や口腔ケアに気をつけることができるでしょう。まだ世界的なエビデンスはありませんが、自分の腸内の状態を知る1つの方法ではあると思います」

ビタミンをつくり、うつ症状を改善

大腸がん治療後に注目したいビフィズス菌の働きはほかにもある。

「まず、ビタミンをつくることです。ビタミンは食べ物でしかとれないと私たちは教えられてきましたが、お腹の中にビフィズス菌がいれば、ビタミンをつくってくれます。ビタミンB1、B2、B6、B12、葉酸など。体内にビタミンが増えるだけでなく、大腸の代謝栄養がよくなることで、大腸の粘膜細胞が元気になり、再発を抑えることにもつながるのではと推察しています」

ビフィズス菌が作り出す物質でもう1つ注目されているのは、酢酸、酪酸、プロピオン酸などのいわゆる短鎖(たんさ)脂肪酸だ。短鎖脂肪酸は大部分が大腸粘膜組織から吸収され、上皮細胞の増殖や粘膜分泌、水分やミネラル吸収のためのエネルギーなどとして利用される。一部は血流により全身に運ばれ、筋肉や肝臓、腎臓などでエネルギー源や脂肪を合成するための材料として使われる。また、腸内を弱酸性に保つことで有害な菌の増殖を抑制したり、免疫反応をコントロールしたりする。今日、「人体最大の免疫組織」と呼ばれる大腸だが、短鎖脂肪酸はそれに大きく一役買っているのだ。

さらに、「神経組織、とくに交感神経には短鎖脂肪酸のレセプターがたくさんあります。酢酸、酪酸などの酸は梅干しを食べたときのように私たちを元気にしますが、それだけでなく、これらの短鎖脂肪酸により交感神経が興奮し、それによっても人は元気になります。今日、脳腸相関といわれ、脳と腸は密接につながっていることがどんどん明らかになってきています」

たしかに、ストレスがかかるとお腹が痛くなったりといったことは私たちも日常的に経験する。また、自閉症の人には重い消化器症状(腹痛、便秘、下痢、嘔吐など)が多いことでも知られている。最近では、健康な人の便(腸内細菌)を自閉症スペクトラムの患者に移植したところ、消化器症状が改善しただけでなく、ふるまいや行動が改善し、治療後もそれが続いているという報告もある(2019年、アリゾナ州立大環境バイオテクノロジー・バイオデザイン・スウェット・センターのローザ・クライマルニック=ブラウン教授)。

「精神がバランスを失ってうつになる状態は、がんを防ぐうえでも最も避けたいことの1つです。逆に、うつの人ががんを発症しないか警戒するのも私たちの基本です。がんになって打ちのめされ、うつになると私たちは考えがちですが、もしかしたら逆の可能性もあるのではないでしょうか。

大腸がんの再発を防ぐためには、便秘を防ぐ食事と、リズム感のある生活が大切です。そのためにも、うつになりやすい昼夜逆転生活は避け、生活のリズムを崩さないことです」

昨年12月、順天堂大学と東京藝術大学は「芸術は医療に何ができるか~医学と芸術の融合をめざして」というシンポジウムを共催し、大盛況となった。

「私はそこで『生命はリズムだと題して、お腹と心(脳)がつながっている。心には腸内細菌が関係しているらしいということを日本人は縄文の頃から知っていた』というお話をしました」と佐藤さん。

うつにならないよう腸内の状態を整える、芸術で心を癒すといったこともまた、大腸がんの再発予防に役立ちそうだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた

- 腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で

- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる

- 第3回(最終回)/全3回 夫が命をかけて私に残してくれたもの

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 第2回/全3回 〝噛めなくてもおいしく食べられるごはん〟 アイデアが次々に沸いてきた!

- 第1回/全3回 ある日突然、夫が普通のごはんを食べられなくなった――

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる