高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた

肥満からインスリン抵抗性、そして高インスリン血症へ

ここで、インスリンとは何か、そして高インスリン血症とはどういうことかを確認しておこう。

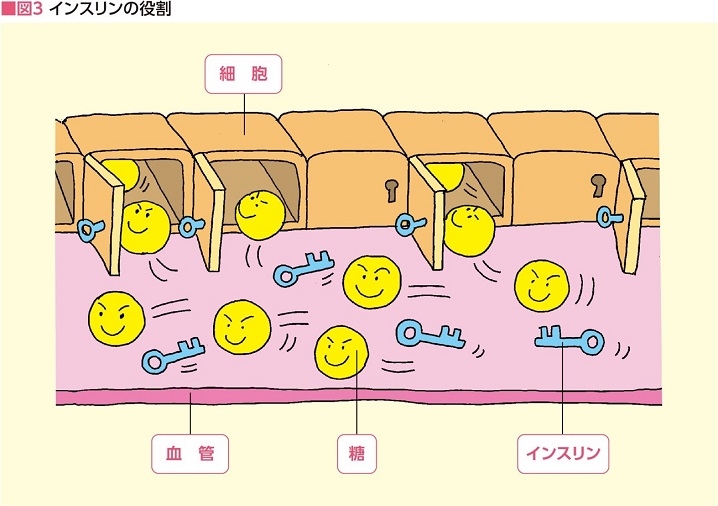

「食事で摂った炭水化物が糖分となって血液中を流れます。その糖分は血管から細胞内に吸収され、エネルギーとなって全身で利用されるわけですが、そのとき、血液中の糖分を細胞内へ吸収させるために必要なのがインスリンなのです。インスリンは、糖分が血管から細胞内へ取り込まれる際、細胞の扉を開ける鍵のような役割を果たしています」(図3)

つまり、血液中に糖分が十分にあっても、細胞がインスリン(鍵)を正常に感知できないと、細胞の扉は開かず、糖分が細胞に吸収されない。行き場を失った糖分は血管内に溢れ、すると体は、インスリンが足りないと勘違いしてインスリン産生を要求。膵臓は必死でインスリンを作り続けることになる。

しかし、実際には、糖分が細胞内に届かないのは、インスリンが足りないからではなく、細胞がインスリンを正常に感知できなくなっていることが原因。この状態を「インスリン抵抗性」といい、その原因の1つは過剰な内臓脂肪の蓄積。つまり、肥満なのだ。

インスリン抵抗性になると、どれだけインスリンを産生しても、細胞の扉は開かず、糖分だけでなく、インスリンも血管内に溢れていく。これが「高インスリン血症」。この状態が続くと、2型糖尿病へ移行する。

そして、高インスリン血症は、前述のように、がん化を促す可能性もあるのだ。

「ただし、インスリン増量ががん化の唯一の原因だといっているわけはありません」と井垣さんは注意を促した。

「がん化の原因はいくつもあるのです。そのうちの1つが、インスリン増量による細胞競合の破綻にあるだろうということが、今回、ショウジョウバエの研究でわかったということです」

まずできる対策は、食事と運動

糖尿病だけでなく、がん化も促進する可能性がある高インスリン血症。それを引き起こす「インスリン抵抗性」は、肥満が原因であることが多い。つまり、肥満や高血糖といった状態が続くことは、非常に危険だと私たちは改めて認識すべきだろう。

「血中内のインスリンを爆発させないためには、何より食事のとり方、そして運動の継続が大切です」と井垣さんは話す。

糖尿病の人はもちろん、血糖値が高めの人は、まず血糖値がいっきに上昇しない食事の摂り方を心得たい。一般的に、先に野菜を摂り、その後、ご飯や肉類を食べると血糖値は比較的緩やかに上昇するといわれている。

「血糖値を一気に上げるとインスリン量も同様に爆発的に増えます。これを避けるためには、徐々にインスリン量を増やしていく食べ方が大切です」と井垣さん。

具体的には、GI値(グルコース量)の低いものから摂取して、徐々に高いものに進んでいく食べ方がよいそうだ。

その観点でも、野菜から先に食べるのは理にかなっている。ただ、��菜の中にも幅があって、にんじんやかぼちゃなど甘みがあるものはGI値が高め。白菜やキャベツ、レタスなどが野菜の中でもGI値が低い。

「トウモロコシやゴボウなどは色が薄めだったり繊維が豊富なので、GI値も低いと思いがちですが、これらは意外と高めです。GI値の識別ポイントは、おそらく色や繊維ではなく『甘み』。煮たり焼いたりして甘くなる野菜は、グルコース量が比較的多めと考えたらいいと思います」

食事の際は、まず野菜や豆類から。野菜の中でも甘みの少ないレタスや白菜などから食べ始め、その後、甘みのある野菜へ。豆類も同様、甘みの少ない豆はGI値が低い。それらから食べて、少しずつ血糖値を上げると、インスリンも緩やかに上がる。そして最後に、GI値の高い米や肉類に進めば、インスリン上昇は比較的抑えられるのだ。

「いきなりご飯とから揚げから食べ始めてしまうと、血糖値がいっきに上がり、それを落とすために、インスリンがドバッと出ます。これが最悪。同じものを食べるにしても、食べ方ひとつでインスリンの出方が変わります。そこはぜひ気をつけて、徐々にインスリンを上げていく食べ方を習慣にしましょう」

メトホルミンという薬

最後に、メトホルミン(一般名)という糖尿病の薬について触れておこう。

「メトホルミンは現在、糖尿病の第1選択薬になっているので、糖尿病で服薬が必要になると飲むことが多い薬です。このメトホルミンが、細胞競合の働きを促してがん化を抑制していることが、今回、我々の研究でわかりました。ショウジョウバエの話なので、人間でも同じだとはまだ言えませんが」と前置きし、井垣さんはこう締め括った。

「メトホルミンは、細胞のミトコンドリアを弱める働きを持つのですが、その作用が巡り巡って、体内の細胞のインスリンシグナルを抑制する方向にも働くなど、糖尿病に対してだけでなく、がんに対しても良いことを起こしているようなのです。もちろん、薬に頼る前に、食事と運動が何より大切。それでも改善しないときは服薬になりますが、そのときはメトホルミンがいいと私は思っています」

同じカテゴリーの最新記事

- 高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた

- 腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で

- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる

- 第3回(最終回)/全3回 夫が命をかけて私に残してくれたもの

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 第2回/全3回 〝噛めなくてもおいしく食べられるごはん〟 アイデアが次々に沸いてきた!

- 第1回/全3回 ある日突然、夫が普通のごはんを食べられなくなった――

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる