食べられない人でも元気が出、免疫も高まる お腹に第2の口をつくるPEG栄養療法

ピアスのようなお腹の口。いらなくなったら元に戻せる

体内の粘膜は約3時間程度で修復され、

外の傷もほとんど目立たなくなる

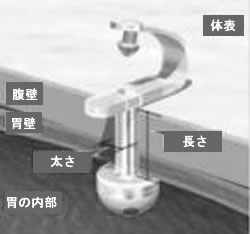

[図4 ボタン型カテーテル]

ボタン型は目立たず、抜けにくく、使いやすい。

個々の患者さんに合った大きさや長さが選べる

PEGやPEJは患者さん本人の同意を得て、つくります。手術と同時につくる場合は術中5分もあれば簡単に装着できます。

今まで、口からの栄養を尊重したいという理由で拒否された患者さん1人以外は全員に造設されました。

馴染みがないので初めて聞く人はイメージしにくいでしょうが、PEGはピアスのようなものです(図1)。ピアスの穴は傷が落ちつけば出血したり痛みや違和感が残ることはありません。消毒の必要もなく、入浴時に石鹸をつけて洗うこともできます。

体力が回復し必要がなくなった時点で、外来で簡単に抜去できます。ピアスを取ったままにすると自然にふさがるように、胃ろうや腸ろうもチューブを抜くと数日で閉じ、ほとんど傷跡は残りません。抜去に麻酔をしたり、縫合したりする必要はありません。抜けば元に戻ります(図3)。

胃がんや食道がんの手術後の胃ろうは胃に、腸ろうは空腸に作ります。取り付けた器具を 「胃ろう(腸ろう)カテーテル」と呼び、慈恵医大では目立たないボタン型カテーテルを用いています(図4)。

体表から胃の内壁までの長さは個人差があり、ボタン型の胃ろうカテーテルはシャフトの長さが小児用の短いものから、肥満タイプの長いものまで用意されています。担当医師と相談して個々の状態にあった最適なものを選びます。

抜ける心配はない。ゴルフもお風呂も可能

慈恵医大の標準的な消化器がん手術後の経過を説明します。術後集中治療室に24時間滞在します。その時点で中カロリー輸液による点滴と胃ろう(腸ろう)からの経腸栄養を開始します。術後1日目には氷をなめて水分を口から摂取します。

一般病棟に戻って点滴と胃ろう(腸ろう)を併用し、5日目には点滴による輸液は中止し、経腸栄養のみになります。6日目には昼食にゼリーが出て、口から食物を食べ始めます。7日目ごろには常食が開始されます。食事の摂取具合を見ながら、胃ろう(腸ろう)からの経腸栄養の量を調節し、2週間前後で退院となります。術後すぐから専門の栄養士による栄養指導と理学療法士による呼吸や運動のリハビリは毎日続けます。

退院後、術後3カ月は2週間に1回、それ以降は4週に1回、外科外来受診し、同時にリハビリ科と栄養部も受診します。神経麻痺がある場合は耳鼻���も受診します。栄養部では栄養状態を調べ、食事と経腸栄養のアドバイスをうけます。

胃ろう(腸ろう)から投与される経腸栄養剤はほとんど消化の必要のない消化態栄養剤と消化の必要な半消化態栄養剤と濃厚流動食があります。以前は経腸栄養剤の品質があまりよくありませんでしたが改善されてきました。投与する速度は病状や栄養状態、体重、年齢、活動状態などによって違います。

栄養はできるだけ食事で摂取し、足りない分を胃ろう(腸ろう)から補るようにします。食べろ、食べろと強要されるとそれがプレッシャーになってよけい食欲がなくなります。今日は調子が悪くほとんど食事が食べられなかったので、栄養剤を多めに投与するが、次の日は、多く食べれたので少なくするなど、自分で調節することができます。長期にわたるので定期的に栄養士の栄養評価を受けるようにします。

テレビを見ながらとか、眠っている間に行うこともできます。従来のチューブでは眠っているうちに抜けてしまうこともあるので注意が必要です。その点ボタン型は抜ける心配がなく、逆流弁がついていて、邪魔にならず使い勝手は格段によくなっています。

見えにくくて、邪魔にならない場所につけるので、ゴルフなど運動もできます。シャワーやお風呂も大丈夫です。石鹸で患部を洗い清潔に保つようにします。腹圧と外気の関係から体内に水が入り込むことはありません。

栄養剤の付着によるチューブ内の汚染や定期的な交換など実際には細かい注意が必要ですが、どんどん改善され使いやすくなっています。

栄養状態が悪化した人も在宅での療養ができる

手術のできない、あるいは術後再発した食道がんや胃がん、下咽頭がんにはPEGあるいはPEJを施し、経腸栄養で体力を維持しながら、在宅で抗がん剤治療をする患者さんもいます。

また、最近は過去に胃がんで胃を切除した患者さんで、残胃がんや肝臓や膵臓に転移があった場合にも、十二指腸や空腸にPEJをつくる患者さんも増えています。手術ができない場合でも、栄養状態を改善し、日常生活への復帰に役立ちます。食べられなくなって栄養状態が悪化したために入院を余儀なくされる場合が多かったのですが、PEJによって在宅での療養ができるようになっています。さらに新しい抗がん剤による化学療法を自宅で行い、がんとの共存も可能になってきました。

「抗がん剤治療を始めると食事が喉を通らなくなり、みんなやせこけてきます。私が一見健康人のように見えるのはPEGのおかげで、私の生命線です。食べられなくても栄養を補給しているので安心感があります。体力が保てるので、自然治癒力もわいてくるのではないかと期待しています。がんと戦う気力が維持できるのはPEGのおかげです」という患者さんの声が心に残ります。

がん患者だけでなく脳梗塞による嚥下障害、パーキンソン病、アルツハイマー、筋萎縮症、クローン病などで経口栄養が取れない患者さんにも用いられています。

医師や患者さんにPEGやPEJについて知ってもらおうと2001年4月に鈴木裕さんを代表理事に全国35名の理事によってNPO法人「PEGドクターズネットワーク(PDN)を設立。「胃ろう手帳」の発行、情報誌「PDN通信」、書籍、ビデオなどを通してPEGと栄養に関する情報の提供、交換、共有に取り組んでいます。PEG施行医療機関のホームページへの登録も呼びかけています。

2005年5月17日現在で、PEG取り扱い医療機関は全国で743カ所、PEGドクターズネットワークのホームページの「県別登録リスト」をクリックすると、あなたのお住まいの最寄の医療機関でPEGを実施しているところが探せます。

NPO法人PEGドクターズネットワーク(PDN)

事務局長・二ノ宮英温

〒105-0004 東京都港区新橋4-29-6寺田ビル403

電話:03-5733-4361 FAX:03-5776-6486

URL:http://www.peg.or.jp/

同じカテゴリーの最新記事

- 高血糖や肥満は放っておかない インスリン増加とがん化促進の関係がわかってきた

- 腸内細菌、歯周病菌が大腸がんの進行にも関与⁉︎ 大腸がん再発予防は善玉菌を減らさない食事とリズム感ある生活で

- 高齢進行がん患者の悪液質を集学的治療で予防・改善 日本初の臨床試験「NEXTAC-ONE」で安全性と忍容性認められる

- 第3回(最終回)/全3回 夫が命をかけて私に残してくれたもの

- 体力が落ちてからでは遅い! 肺がんとわかったときから始める食事療法と栄養管理

- 第2回/全3回 〝噛めなくてもおいしく食べられるごはん〟 アイデアが次々に沸いてきた!

- 第1回/全3回 ある日突然、夫が普通のごはんを食べられなくなった――

- がん悪液質に対する運動介入のベスト・プラクティス

- 進行・再発がんでケトン食療法が有効か!? 肺がんⅣ(IV)期の介入研究で期待以上の治療成績が得られた

- 栄養補助食品を利用して食べる意欲へつなげる