医療費制度の今後:がん患者さんも、他疾病患者さんも、健康な人も一緒に議論を! 救済制度の谷間からがん患者さんをすくい上げ、安心できる社会へ

がん患者さんの生きにくさを緩やかに解消するシステムとは

――慢性骨髄性白血病の治療薬グリベックのように、効果も得られるが価格も高い薬を長く飲み続けなければならない長期療養者の問題がようやく知られるようになりました。松井さんはこの問題に経済学の立場から取り組んでおられますが、このような長期療養者はどのように位置づけられるとお考えですか?

松井 近年、医療技術が著しく進歩し、がんであっても長い期間で治療を続けながら生きられる方が増えています。 しかしそういったがん患者さんたちは治療の副作用で仕事を止めざるを得なかったり、高額な薬剤費を支払い続けたりと、生活に不便さ、生きにくさを感じられる方々は少なくありません。

昨年度、私たちが始めた研究は「社会的障害の経済理論・実証研究」といい、がん患者さんなどの長期療養者の研究はその一環です。社会的障害とは、社会の中で「普通」を外れることから来る生きにくさのようなもの。トルストイの『アンナ・カレーニナ』の冒頭には「幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はいずれもそれぞれに不幸なものである」という名言がありますが、「普通」から外れることから来る生きにくさには、障害、病気、虐待など、色々なベクトルがあります。

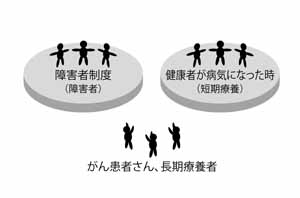

障害者には障害者制度が、健康者が病気になったときには医療制度、という救済制度があるが、がん患者さんや長期療養者はこれらの救済制度にあてはまっていない

障害者には障害者制度が、健康者が病気になったときには医療制度、という救済制度があるが、がん患者さんや長期療養者はこれらの救済制度にあてはまっていないそれらはこれまで別々に研究され、対応されてきましたが、別々の対応では救済されないケースが出てきました。障害で苦しむ人も病気で苦しむ人も、生きにくさは同じです(図4)。ならば、既成の制度で分断するのではなく、緩やかに相互乗り入れできるようなシステムを提案できないかというのが、私たちの考え方です。

――具体案はありますか?

松井 この問題に特化したシステムについては未構築ですが、ヒントになる考え方はあります。身近なところでは公的医療保険です。今の公的医療保険は基本的には3割負担、つ��り、1,000円かかるとき、300円負担すればいいよということになっています。

これを自動車保険で考えてみましょう。A社の保険は「5万円までは全額払って下さい。超えた分は会社が支払います」というもの、B社の保険は「1,500万円までは30%を負担して下さい。それ以上は会社で支払います」というもの。どっちを選びますか?

――やっぱりA社ですね。

松井 そうですよね? 通常の保険なら競争原理が働き、B社もこんな商品は売れないから、自然にA社と似た商品に替わりますが、日本の公的医療保険は皆保険で税金が投入されているので、競争原理が働きません。

国民への告知も必要です。今700円得することを考えるのではなく、重い病気になったときに5万円、10万円で済む制度に変えませんか? と説得する必要があり、また国民の議論が必ず必要です。

最低限の生活を保障する「負の所得税」

――医療費がかさみ、追い詰められて生活保護申請を考えるがん患者さんもいます。生活保護家庭なら無料で薬剤を服用できるそうです。でも日本では生活保護を1度受けると、なかなか抜け出せません。

松井 日本の生活保護は窓口で分別しますが、そこで行政が「上から目線」で分別を行うことが問題点でもあります。これは個人を「人」ではなく「対象」として見る見方であり、そのために、生活保護を受けた人が働いたら保護費がいきなりゼロになるようなことが起こるのだと思います。生きにくさはゼロかイチではなく、もう少し連続したもの。緩やかに減らせるシステムが望ましいと思います。

その意味では、生活保護よりベーシック・インカムのほうがいいとする考え方もあります。ベーシック・インカムとは最低限所得保障の一種で、政府がすべての国民に対し、最低限の生活を送るのに必要なお金を無条件、定期的に支給するというもの。当然、税金は大変高い社会になりますが、最低限の生活が保障され、働いただけ収入がプラスになるので、安心はできます。ただ「全国民に8万円支給」という説はとんでもなく、非常に税金が高い社会でも2万円というところが限界でしょう。

ですから私は「負の所得税」の考え方のほうが現実的だと思います。これは200万円なら200万円を1つの区切りとし、例えば税率を10%とします。そして、収入がゼロなら10%(20万円)を支給し、収入が200万円になったら支給額が0になるシステムです。実際には10%では生活は厳しいので、既存の生活保護のシステムと組み合わせる必要はありますが、現状はかなり改善すると思います。

――こうしたシステムは実現の可能性はあるのでしょうか。

松井 民主党政権下で実現の可能性が多少はあったと思いますが、今は参院選が終わるまでしばらく様子見でしょう。

――大きな制度の話ですが、当事者にできることは?

松井 がんの患者さんは治療など個別のケースについては本当によく調べておられます。さらに、システム全体の大きな流れにも興味をもっていただきたいと思います。そうすると、小さな差異ではなく、大きな似たものが見え、連帯する力が出てくると思います。

人はみな、自分の生きにくさはよくわかります。ほかの人の生きにくさにはなかなか目が向きません。そこに意識的に目を向け、共通項を見ることで、問題解決の道筋が見えてくると思います。今回の研究における私の仕事も、障害者、病気の人、児童養護など、「普通」から外れた人たちにどんな生きにくさが共通しているか調べ、広く伝えることだと考えています。

――今すぐ手の届くことだけでなく、大きな流れを考えて動くことが大切ですね。ありがとうございました。