がん医療経済:これからのがん医療費を、マクロ的視点から考える ベストな医療を受けるため、限られた財源を有効に使うには

死亡費用は減少傾向を示した

図3のように医療費は平成11年がおよそ1兆8,000億円、平成14年が2兆円、平成17年が2兆5,000億円と増加を続けている。これに対し、死亡費用は、平成11年が7兆7,000億円、平成14年が7兆円、平成17年が6兆5,000億円と減少を続けていた。

「がんで死亡することによる損失が減っているわけで、早期での死亡が減ったことが、この結果につながったようです。医療費、死亡費用、罹病費用の合計額も、医療費が増えているようには増えていないし、むしろ減少傾向を示しているようにもみえます」

増加し続ける医療費のことは話題になるが、がんによる経済的負担の総額が、どう変化しているかが話題にのぼることはまずない。福田さんの研究では、少なくとも死亡費用は減少傾向を示していた。

「医療費は増えたけれど、そのため早期に死亡する人が減り、社会的な損失が減少しているわけです。死亡費用の減少という結果から見れば、医療にお金を使ったことは正しかったということですね」

医療が進歩し、お金がかかるようになったが、それによって社会全体にかかる経済的負担は減少している。賃金に反映しない労働の罹病費用なども加えたら、医療費という投資は、非常に大きな成果をもたらしているに違いない。

限られた医療費を何に使うかを考える

医療にお金を使うことが、がんによる社会全体の経済的負担を減らすことはわかった。しかし、医療費は無尽蔵に増やせるわけではない。

「日本の医療は公的医療保険制度で賄われています。どうやって負担しているかというと、地方や国の税金が38%、保険料が49%、患者負担を含めたその他が13%となっています。つまり、誰が医療費を払っているのかというと、患者さんだけでなく、国民が負担しているわけです」

だとすると、やはり医療費には限界がある。現在の経済状況を考えれば、国民負担を増やすことは簡単ではない。

「日本にはせっかく皆保険制度があるのですから、新しく登場した治療法が、従来の治療法より少しでも優れていたら、すべて保険収載*して、保険でその治療を受けられるようにすべきだと思います。それが基本です。ただ、その一方で、財源は限られているという現実もあります」

新しく登場した有効な治療は、すべて保険で受けられるようにすべきだが、財源は限られている。さて、どうしたらよいのだろう。

「財源が限られるとすれば、どれを保険で受けられるようにするか、選択が行われることになります。そのときに陥りやすいのが、『高額な治療ははずそう』という発想です。この薬は1人を治療するのに何百万円もかかるから、保険収載はやめておこう、という考えに陥りがちですが、そうすべ��ではありません。考えなければならないのは、費用対効果です」

金額だけで判断するのではなく、その金額を費やすことで、どれだけの成果が得られたかで判断しようということである。

医療の分野で費用対効果を考える場合、費用は医療費の額だが、効果をどう評価すればいいのだろうか。

*保険収載=保険適用となること

生存年数だけでなくQOLを加味する

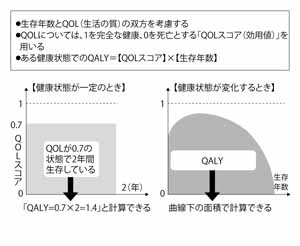

「評価の尺度として、QALY*(質調整生存年)という指標が使われます。生存年数にQOL(生活の質)を反映させた指標で、どのような健康状態で何年生存するかを問題にします」

健康状態に関しては、0が死亡、1が完全な健康状態とする。そして、完全な健康状態で1年生きるのを1QALYとするのだ。0.7の健康状態で2年生きるのは、1.4QALYとカウントする。

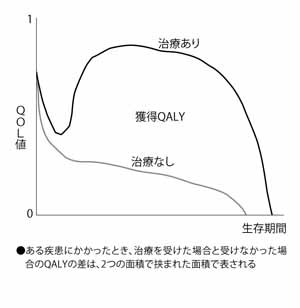

「ある治療で得られる成果は、QALYで表します。治療を行った場合のQALYと、治療を行わなかった場合のQALYを計算し、その差を求めれば、治療による成果が何QALYなのかがわかります。無治療によるQALYに、従来の治療法によるQALYを入れれば、新しい治療を導入することで得られる成果が算出できます(図4、5)」

QALYが出たら、次に費用対効果を算出する。費用を効果(QALY)で割り、1QALY増加あたりの額を求めるのだ。追加的に300万円かかる治療を導入し、10QALYの成果が得られるなら、1QALY増加あたり30万円となる。

「治療にかかる費用が高いか安いかだけでなく、費用対効果を見ていくことで、新たな視点から治療法を評価することができます」

今後の日本の医療を考えると、限られる財源の中から、どの治療にお金を使っていくのか、という選択が行われるようになる可能性がある。そのとき、費用対効果を考えることが必要になるに違いない。

「価格が安ければいいではなく、費用対効果に優れた治療を優先的に保険でカバーしていくという発想が、ある程度必要になるでしょう」

ただ、問題がないわけではない。そうなると、安全性と有効性が認められていても、費用対効果が劣る治療法は、保険でカバーされなくなる可能性があるからだ。そのような場合でも、患者さんがその治療にアクセスできるようにしておくことは大切だ、と福田さんは言う。保険医療として効率性を重視する一方で、たとえ経済効率が悪い治療でも、効果があるなら、受けたい人が受けられるようにしておくことも、また必要だというのである。

*QALY=質調整生存年(Quality Adjusted Life Year)