がん治療と就労の両立支援に何が必要か 「がんと告知されても、すぐ仕事は辞めない!」

がん患者の最大の就労阻害要因は「がん関連疲労」

遠藤さんは、がん患者の最大の就労阻害要因について、「海外のがんサバイバーシップ研究によると、がん患者さんが、就労を継続させる上で最も大きな症状は、がん関連疲労(Cancer-related Fatigue)、つまり、体力低下です。がん関連疲労が、療養日数を長くさせ、復職率を下げさせ、復職後の勤務継続率を下げさせることがわかっていて、とくに骨髄移植、高用量の抗がん薬、週1回以上の抗がん薬治療等の場合、体力低下を来しやすいことも知られています。

そのため、がん患者さんの就労継続の鍵は、就労に耐え得る体力をどのように回復・維持していくかが最重要なのですが、実はこのがん関連疲労は、職場のみならず、家族などの身近な人でさえ気づきにくい症状(invisible symptoms)のため、周囲の人との軋轢と孤立、そして離職に至ることが少なくないことも知られています。

また、メンタルヘルス不調・心理的苦悩については、がん罹患社員の約30~50%が睡眠障害を認めており(とくに中途覚醒が多い)、メンタルへルスの維持も極めて重要です」と話す。

がん患者が復職するための4つのポイント

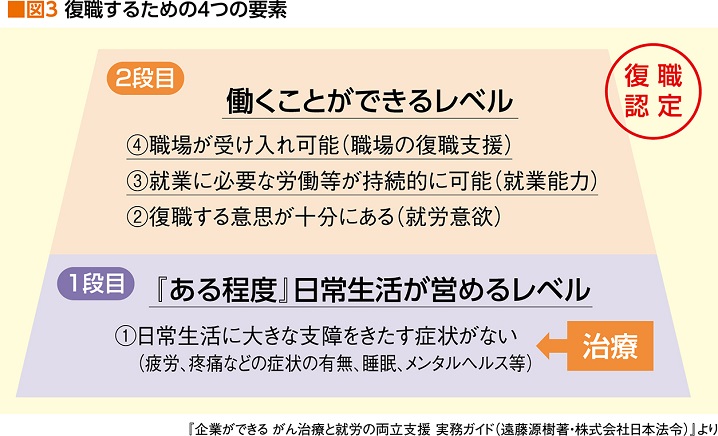

「復職のための4つの要素」のうち、①(ある程度、日常生活が営めるレベル)は、復職の必要条件の1つにすぎない。復職するためには、①にプラスして、②(週5日、始業時間までに出社する)、③(求められる仕事をこなす)、④(職場で協調性をもって就業する)などの3点を満たした「働くことができるレベル」がなければならない。

「職場復帰可能」「就労可能」という主治医の診断書が提出されたら、ほぼ①と②を満たしているということを意味するが、実は①と②だけでは就労に耐え得る能力があるとは限らない。復職時にしばしば誤解や苦悩の種になることが少なくないのは、この1段目と2段目との間にギャップが存在するためで、本当は③と④の条件が必要だからである(図3)。

患者と医療者の架け橋となるツールを開発

治療と就労の両立支援で難しく感じるのは、「がん」は怖い病気、治りにくい病気だというイメージばかりが先行することにある。がん患者の就労支援のために必要なキーワードは、「事例性と疾病性に分けた対応」と「利害関係の調整」である。

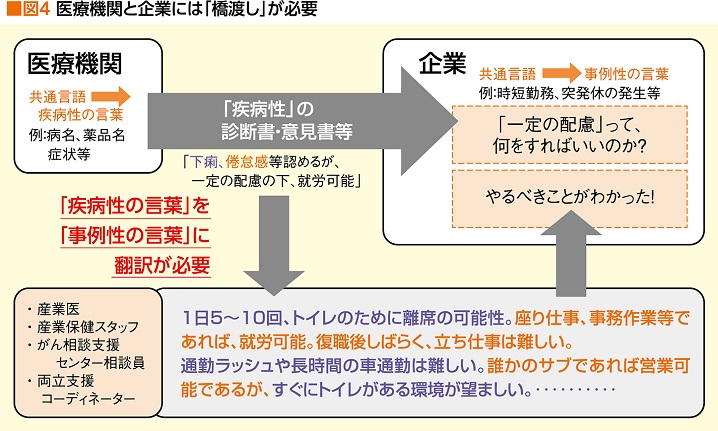

「事例性」とは、「1日に10回ほど、トイレで離席する」「毎月3日以上の突発休を認める」など、仕事をする中での「異変」に関する事項である。「疾病性」とは疾病、症状等のことで、「下痢」「食欲がほとんどない」等である(図4)。

ここで大事なのは、医療機関の言語は「疾病性」、企業等の言語は「事例性」を主として使っている。この〝言語〟の使い方の違いがあることが、治療と就労の両立支援を難しくさせている。例えば、「病名:大腸がん。下痢、倦怠(けんたい)感等を認めるが、一定の配慮の下、就労可能である」と診断書に記載されていた場合、企業側は何を配慮すべきか困惑する場合が少なくない。そこで、産業保健スタッフや就労支援コーディネーターが、「1日5~10回ほど、トイレのために離席の可能性あり。座り作業やサブ的な業務であれば就労は可能」などのように、具体的に事例性への〝翻訳〟することが望ましい。この〝翻訳能力〟こそ、がん患者の就労支援の現場で、コーディネーターが備えておくべきものである。

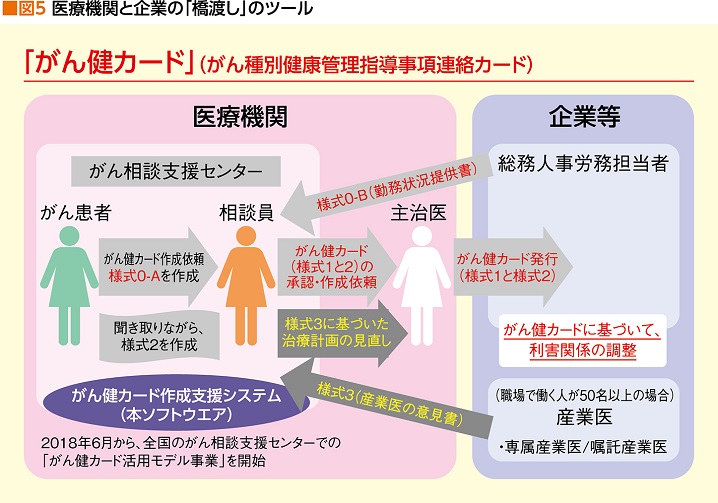

現在、遠藤さんらは、「がんと就労のエビデンスブック」「がん種別就労支援ガイダンス」「*がん種別健康管理指導事項連絡カード(がん健カード)」「選択制がん罹患社員用就業規則標準フォーマット」を作成し、上記の詳細なデータ、疾病性から事例性への翻訳等の実務に役立つツール等が開発されている(図5)。

「がんになっても、2人に1人のがん患者さんが働き続けられる社会を、少しずつ現実化させていきたい。現在、順天堂発・がん治療と就労の両立支援ガイドというホームページを近々開設予定です。がん患者さんをどのように就労支援をしたら良いのかわからない医療機関をサポートしたい想いから、順天堂発・就労支援コンソーシアムを立ち上げています」と遠藤さんは締めくくった。

*順天堂発・就労支援コンソーシアム(がん健カード作成支援ソフトウエア等)

順天堂大学では、現在、順天堂発・就労支援コンソーシアムに加盟して頂ける医療機関を募集中。問合せは、順天堂大学公衆衛生学講座遠藤班事務局 東京都文京区本郷2-1-1 endouhan@gmail.com まで