仕事との両立:「就労支援コーディネーター」の試みから見える相談支援のあり方 仕事と治療の両立に大事なのは、国や企業の対策と患者の発信力

コーディネーターの役割

コーディネーターが間に入っての支援を、関係者はどう受けとめたか。

患者さんからは、「今後の見通しが立てられた」「各種制度の利用の後押しを得られた」「普段言えないような内容が話せた」との声が寄せられた。

主治医から「よかった点」として挙げられたのは、「治療と就労という専門的な立場からの助言は、医療機関のみでは対応できないことであり、就労支援コーディネーターならではのかかわりであった」などの意見だ。企業からは、「治療と職業生活の両立に関するニーズを把握できた」「業務調整のきっかけとなった」などの声があった。

一方で問題点も指摘された。

たとえば患者さんからは、コーディネーターが調整役となることで、「相談した内容が企業側に伝わり、患者が不利益を被る可能性がある」などの懸念だ。

コーディネーターに求められる役割は、何か。みずほ情報総研社会政策コンサルティング部コンサルタントの志岐直美さんは、次のように語る。

「コーディネーターの役割は、調整役というより、患者さんの相談に乗って悩みを整理することのほうが大事だと感じました。会社と患者さんとは、対立的に捉えられがちですが、そうではありません。実際に患者さんに必要な支援は、会社とのコミュニケーションの取り方をどうしたらいいか、どんな情報を、だれに、どう伝えるかなど、第3者の立場からのアドバイスなのだと思います」

「理解度」で異なる対応

両立プランを実施するうえでの企業側の問題では、大企業と中小・零細企業との違いも大きい。たとえば、大企業の場合は休暇制度などが整っているので、病気治療のため長期間休むことが可能だが、中小・零細企業では休暇が取りにくいところも多い。

「とはいえ、規模が小さいと逆に小回りが利くようで、柔軟な対応が得られる面もあります。その点では、会社の規模だけでなく、がん患者さんに対する会社の理解度の違いも大きいといえます」(志岐さん)

また、大企業であっても、時間単位の休暇を認めているところはほとんどない。これでは、定期的な通院が必要な場合、短時間で終わる通院であっても丸々1日の休暇を取るしかなく、がんと付き合いながら働くことをより困難にしている。

患者さんが治療中に接する機会が多いのは主治医だが、医師に仕事との両立に関する相談相手としての役割を期待するのは難しい現状がある。

志岐さんは、「仕事の悩みを主治医がしっかりと受け止めてくれたら、患者さんは大変勇気づけられるのです」と、ある例を紹介してくれた。

30代で、子どもがいる女性。がんが見つかって治療��開始した直後、主治医はこう話したという。

「がんの治療で本当にしんどいのは、最初の1年か2年。そこを乗り越えてしまえば何とかなるから、今がつらいからと、仕事をやめることはない。がんばりましょうね」

女性は手術と化学療法を受けたが、上手に有給休暇を取って、仕事に穴を空けずに働き続けることができ、「先生のあのひとことのおかげで仕事を続けられた」と感謝を示しているという。

厚労省検討会の提言

(厚労省「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会」報告書より)

(厚労省「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会」報告書より)厚労省に設置された有識者からなる「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会」(座長・今野浩一郎学習院大学教授)は2012年8月、両立を促進するための支援策などについて報告書をまとめ公表した。

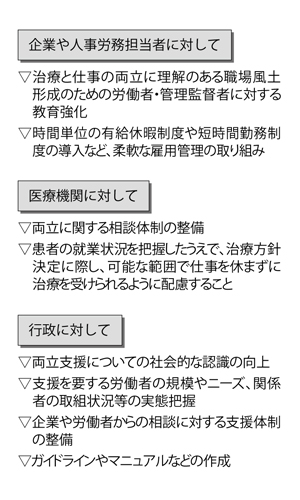

報告書では、一部の企業や医療機関では両立支援に向けた取り組みが進んでいるものの、関係者の取り組みや連携は必ずしも十分でないと指摘。企業や人事労務担当者、医療機関、行政などの両立支援のあり方について提言がなされた(図4)。

今年度に予算化された新たな事業としては、ハローワークに専門の「就労支援ナビゲーター」を設置し、がん診療連携拠点病院などと連携した就職支援を行うことが決まっている。これは、両立支援のモデル事業で役割を果たした就労支援コーディネーターと同じく仕事と治療との両立を目指す取り組みだが、いったん離職した人や仕事を続けている人に対するハローワークでの支援は始まったばかりである。

そこで当面は、医療機関に置かれた地域連携室や相談支援センターといった相談窓口の役割がいっそう重要になるが、法的整備を含めた対策強化は喫緊の課題といえる(表5)。

| 相談支援センター |

| がん診療連携拠点病院には、相談支援センターが設置されており、この相談窓口では、がん患者さん・ご家族からの相談全般を受け付けている。その病院に通院していない人でも相談可能。近隣の相談支援センターを探すには、がん情報サービスのホームページ(http://hospdb.ganjoho.jp/kyotendb.nsf/)やナビダイヤル(0570-02-3410)が便利 |

| 就労セカンドオピニオン――電話で相談・ほっとコール |

| がんになっても幸せに働くことができる社会づくりを目指す、働き盛りのがん経験者・家族・医療従事者・企業によるネットワーク「SCRプロジェクト」が開設している就労の電話相談。ソーシャルワーカー、社会保険労務士などが対応。現在は相談料無料。事前にホームページ (http://workingsurvivors.org/secondopinion.html)より相談内容を入力。または、電話(03-6456-1700)で相談申し込みが必要 |

患者さんに求められる「患者力」

では、患者さんの側に求められるものは何か。

3年間のモデル事業に携わった田中さんと志岐さんからは、「患者力」という言葉が返ってきた。2人はこう話す。

「国や企業の側が、働きたい患者さんの気持ちを十分理解していかなければいけないと同時に、患者さん自身も発言力というか発信力を身につけて、自分の病気のことや、何ができて、何ができないかなど、企業に対してしっかりと伝えることが大事です。たとえば、化学療法を受けているなら『副作用で頭痛がします』だけでは、企業の側も仕事上の配慮をどうしたらいいのかわからない。その副作用が仕事にどう影響するかが伝えられれば、会社も対応しやすくなるのではないでしょうか」

患者さん自身が伝える力を磨き、変わっていく必要もありそうだ。