「挙上」「圧迫」「肥満防止」がリンパ浮腫治療の3本柱

進行を抑え込む予防策とは

実は、リンパ浮腫がいったん進行してしまうと、生涯、完治しない。

「正常な皮下線維は締まっていて弾力性があり、水が少々入ってきても簡単に跳ね返します。ところが、リンパ管に渋滞が起こり、流れなくなったタンパク質が皮下線維の隙間に滲み出して長く留まると、タンパク質が皮下線維を断ち切って壊してしまうのです。壊れた皮下線維は永久に弾力を失い、水を押し返す力はなくなり、水は溜まり続けていきます」

逆に言うと、たとえリンパ管が渋滞してタンパク質が皮下線維に滲み出し、むくみが始まったとしても、入り込んできたタンパク質を素早く抜き出すことさえできれば、皮下線維は壊れないということだ。では、どうすればタンパク質を抜けるのか。

「基本的に、初期には脚を上に挙げてリンパ管の出口を下に持っていけば、おのずと上から下へ、タンパク質は流れ出ます」

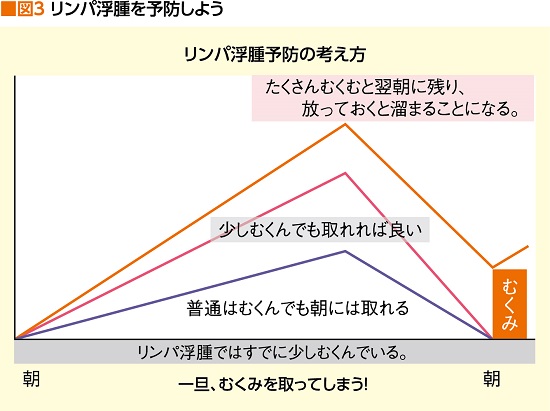

挙上に加えて、適度に患部を動かすこともマッサージ効果になり、タンパク質をさらに流してくれるそうだ。立って生活していると少しむくむが、挙上して一晩眠ればむくみが消える状態を保つようにすること、これがステージⅠ(初期)の治療であり、同時に進行を抑える最善の予防策とも言えよう(図3)。

ステージⅡ以降には、まずは圧迫

一晩挙上して眠っても、翌朝、明らかにむくみが残るようになってくると要注意。そのまま放っておくと、タンパク質が完全に皮下線維を壊し、水分を押し返す力を失って、むくみは日に日に悪化の一途を辿ることになる(ステージⅡ)。

とはいえ、ステージⅡに進んだら打つ手はないかというと、そんなことはない。

たとえ皮下線維が壊れて水が溜まってむくんでも、挙上して、リンパ管の出口を下に持っていけば、水は下へ流れ出ていく。この原理はステージに関わらず同じこと。だが、人間は立ち上がって活動する生き物だ。立つと出口が上を向き、水は下へ落ちてしまう。ここでステージⅠと違う点は、壊れてしまった皮下線維に水分を押し返す力がないということだ。ならば、立っている間は「弾性ストッキング(腕ならスリーブ)」で下から上へ圧力をかけて水分を押し戻す。壊れて弾力を失った皮下線維の替わりに、弾性ストッキングで水分を押し上げるというわけだ。

医療用の弾性ストッキングは、足首���分の圧力が最大になっていて、上に行くにしたがって小さくなり、最上部の脚の付け根部分は足首の約半分の圧になっている。こうすることで、むくみを押さえつつ、下から上へ押し上げる圧力も持続する構造になっている。

つまり、ステージⅡ以降の治療の基本は、圧迫。加えて、リンパの流れを促すためのリンパドレナージ(マッサージ)、圧迫下での運動療法、そして炎症を防ぐためのスキンケアなどを合わせて、複合的に治療を進めていくことになる(図4)。

避けるべきは、肥満と炎症

いつ始まるかわからないリンパ浮腫だが、むくみ始めるきっかけは2つあるそうだ。

「新生リンパ管が渋滞するのは、まず、新生リンパ管そのものがさらに細くなって流れづらくなったとき。この主な原因は肥満です。太ると、皮下脂肪がリンパ管を圧迫してさらに流れづらくなると考えるとわかりやすいです。もう1つは、車の数が増えたとき。この典型的なケースは炎症です」

本来、リンパは免疫系統を司り、体内に侵入した菌と戦う役目も担っている。リンパ節郭清によってリンパの働きが悪い状態に、ケガや感染、虫刺されなどで菌が侵入すると、対処しきれず、むくみを発症するきっかけに。かつ、むくみは細菌にとって絶好の培養地になるため、炎症もあっという間に悪化し、蜂窩織炎(ほうかしきえん)を引き起こす。

通常、蜂窩織炎というと、真っ赤に腫れあがる炎症を想像するが、リンパ浮腫の場合、弱い菌や常在菌が侵入し、むくみという培養地で増えて炎症を起こすため、皮膚が赤く見える程度のものも多く、見逃されがちなのが盲点。赤く見えるのは皮膚を透かした毛細血管の色であり、炎症のために毛細血管の動脈側が太くなって、血管壁透過性亢進を引き起こして水が出続けているということ。見逃して放置すると、むくみは急激に進み、それを培養地として蜂窩織炎も深刻化していく。リンパ浮腫の蜂窩織炎は初期症状を見逃さないよう注意が必要だ。

蜂窩織炎に限らず、虫刺されや、土汚れなど、ちょっとした常在菌が皮膚に炎症を引き起こす。かといって、常にリンパ浮腫のことばかり考えて生活することはできないし、かえってストレスになって悪影響になりかねない。ならば、リンパ浮腫の知識を正しく持ち、具体的な対策を日常生活に自然に溶け込ませてしまうのが賢明だろう。

重いものを持たない、土いじりをしたらすぐ手を洗う、虫に刺されるような場所に行かない、日焼け止め対策をする、など。リンパは交感神経、自律神経にも大きく寄与しているので、ストレスや疲労も避けたい。

「いつも明るく、心地よく動く。義務感や責任感で動かない。飽きたら止める。がんばらない。無理をしない。一言でいうと、自分勝手に生きましょう」

毎日を楽しく笑って生きることが、実は一番の予防策なのかもしれない。

むくんできたら、すぐに受診を

「治療は早く始めるほうが良い」そうだ。まずは、リンパ浮腫について正しく理解し、普段の生活で何に注意すべきかを知るためにも、がん手術の際にリンパ節を切除したら、手術した病院でリンパ浮腫が起こる可能性と対処法を聞いておこう。普段の習慣として挙上を心掛け、もし少しでもむくみを感じたら、すぐに医師の診断を受けて、リンパ浮腫がどの状態にあるか、いま何をすべきかを正しく知ることが肝要だ。

最後に、廣田さんはこう締めくくった。

「むくんだときは、脚という袋の中に、ねっとりしたタンパク濃度の濃い液が入ってしまったと考えましょう。まずは、逆さにして外に出す(挙上)。なかなか出てこなかったら、振る(患部を動かす)。まだ残っていたら、流れにそってマッサージして出し切る(リンパドレナージ)。一生懸命出しても立ち上がるとまた戻ってきてしまうから、ステージⅡ以降では、寝ているとき以外は弾性ストッキング(スリーブ)で上方向へ圧迫する。とにかく、いったんむくんだら、圧をかけるのが何より大事。圧迫が届かない部分(腕や脚の付け根付近)は水分が溜まらないようマッサージで流す。そして、太らない。これが治療の3本柱です」

同じカテゴリーの最新記事

- リンパ浮腫について知ろう、語ろう、「リンパカフェ」

- 副作用はこうして乗り切ろう!「むくみ」

- 注目されるがんのリハビリテーション 幅広い症状を各専門職がカバー

- 複合的な治療で改善する 上肢リンパ浮腫のセルフケア

- 大切なのは自己管理。下肢リンパ浮腫のセルフケア

- 静脈とリンパ管をつないで、リンパ液の流れをよくする QOL向上に期待!! 婦人科がん手術後のリンパ浮腫を防ぐ手術

- 「起こる前のケア」と「早期発見」で、二重に予防! リンパ浮腫を起こさない予防策とセルフケア

- 放っておいても治らない。自宅でできるケアで予防する 悪化する前から行うのが大切。リンパ浮腫のセルフケア

- リンパ浮腫に悩む人の心と体の講習会 患者さんの側に立ったトータルケアに取り組む