静脈とリンパ管をつないで、リンパ液の流れをよくする QOL向上に期待!! 婦人科がん手術後のリンパ浮腫を防ぐ手術

後腹膜の開閉も関係あり!?

さらに、今回の調査では後腹膜を閉じたほうがいいのか、開いたままのほうがいいのかも検討されました。

お腹の臓器は腹膜でくるまれた腹腔内にあります。その背中側の膜を後腹膜といい、その外側に血管やリンパ管があります。子宮がんなどの手術では、後腹膜を開いてがんを摘出し、後腹膜を閉じて手術を終了していました。

しかし、開放したままにしたほうが腹腔内でリンパ液が吸収されてリンパ浮腫が減るのではないかといわれ、実際にリンパ浮腫が減るというデータも報告されています。しかし、きちんとした科学的証明がなく、今は病院や医師によってバラバラに処置されている現状です。

そこで、今回症例を分析してどちらが優れているのか、検証しようとしたのです。しかし、残念ながら後腹膜を開放したままの手術はまだ少なく、はっきりした答えは出なかったそうです。そこで「今、180人ぐらい患者さんを集めて比較臨床試験を行っているところです。2年後には、どちらが優れているのか、はっきりした答えが出るはずです」と佐々木さん。

ちなみに、柏病院で1年半ずつ時期をずらして行った結果では、後腹膜を閉鎖しても開放したままにしても、リンパ浮腫の発現頻度はあまり変わらなかったそうです。

大腿鼠径部の静脈とリンパ管を吻合

このように、リンパ浮腫の危険因子もかなりはっきりしてきました。

しかし、一生ささくれも虫刺されも作らないというのは、かなり大変なことです。やはり、根本的にはリンパ浮腫を作らない手術の工夫が必要です。そこで、佐々木さんが注目したのが、ある海外の論文でした。

「乳がんの患者さん20人ぐらいを対象にした報告だったのですが、乳がん手術の際に、細い静脈とリンパ管をつなぎ合わせたところ、1人も上肢のリンパ浮腫がでなかったというのです」と佐々木さん。

乳がんの場合、脇の下のリンパ節郭清の影響で、腕や手にリンパ浮腫が起こります。佐々木さんは、この論文の続報に注目したのですが、結局その後大きな進展はありませんでした。

そこで、この論文をヒントに大腿鼠径部(足の付け根)の細い静��とリンパ管をつなぐことを考えたのです。

「初期の子宮頸がんなどでは、大腿鼠径部のリンパ節に転移がないので、この部分のリンパ節を郭清しません。そうすると、リンパ浮腫も出ないのです」

大腿鼠径部の細い静脈とリンパ管の間には、お互いが行き交う、“交通”といったものがあるのかもしれないと佐々木さんは考えたのです。

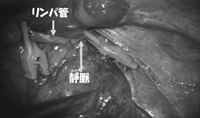

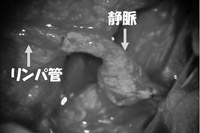

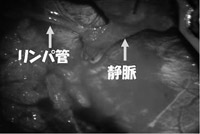

リンパ節の郭清を行っていると、リンパ管が切れて切り口から「ピュッピュッ」とリンパ液が漏れだすといいます。この切り口と細い静脈をつなぐのです。

対象は、早期から進行期の子宮体がん。がんの摘出手術が終わったあと、大腿鼠径部の太さ1.5ミリぐらいの静脈(下腹壁静脈)を切断し、大腿鼠径部のリンパ節の中でも1番太くてリンパ液の流れが良いリンパ管を選んで1~2本つなげます。これで、リンパ管から静脈にリンパ液を流そうというわけです。他のリンパ管は液がもれないように結んでしまいます。

これが「細静脈リンパ管吻合術」です。とくに、出血や静脈からリンパ管への血液の逆流もなかったそうです。

これまで、柏病院でこの手術を受けた人は子宮体がんの早期から進行がんまで15人。そのうち、長期間(平均5年弱)観察できた人は8人です。うち3人で片足にリンパ浮腫が起こりましたが、これは一過性の浮腫で、2人は手術の直後。程度もグレード1とごく軽いものでした。

「まだ、研究途中ですが、子宮体がんで、傍大動脈から骨盤内リンパ節郭清を行った人の場合、27パーセントぐらいにグレード2以上の下肢のリンパ浮腫が出現することが予想されます。それに比較すると細静脈リンパ管吻合術を受けた患者さんでは、リンパ浮腫の程度も軽く、一時的な症状が3例に出ただけ。細静脈リンパ管吻合術は、患者さんのQOLの改善に役立つ可能性が大きいと考えられます」と佐々木さん。

実際には、弾性ストッキングも装着せず、運動も自由に行ってこの結果なので、「患者さんのメリットも大きいはず」と佐々木さんは、大きな期待をしています。今後、20例以上で経過を観察し、その効果を発表していく予定だそうです。

| 0期(潜在期) | リンパ管の輸送に傷害はあるが、臨床的には浮腫は出ていない |

|---|---|

| 1期(可逆期) | 浮腫は軽度で、水分が多く、指で圧迫すると圧迫痕が残る 患肢をあげることで、浮腫は改善する |

| 2期(非可逆期) | 浮腫の程度が強くなり、線維化や脂肪増生で圧迫しても圧迫痕が残りにくい 患肢を安静にしても改善しない |

| 3期(皮膚の合併症を 伴った時期) | 圧迫痕は残らず、乳頭腫、リンパのう胞、リンパ漏などを合併する 皮膚が硬さを増して角化が見られ、放置すると象皮症と呼ばれる状態になる |

[リンパ浮腫の重症度の国際分類]

| グレード 1(軽度) | 指圧でへこむがもとに戻る 周囲長変化3cm未満(量変化150~400ml) |

|---|---|

| グレード 2(中等度) | かたく指圧でへこまず、皮膚変化および脱毛や爪の変形が起こる 周囲長変化3~5cm(量変化400~700ml) |

| グレード 3(重度) | 象皮症、巨大に膨れ、非常に厚い皮膚をもつ 周囲長変化5cm以上(量変化750ml以上) |

問題は形成外科の技量の差

ただし、問題は吻合に技術を要する点です。「形成外科医の技量が非常に大きいのです」と佐々木さんは言います。

微小な血管とリンパ管をつなぐのは、形成外科医です。正確につなぐにはかなり高度な技術が必要なのです。今回の手術でも、吻合に100~200分の時間が費やされています。これを、どの病院でも広く行えるようにするには、術式を簡単にするなどの改良が必要です。

たとえば、内視鏡支援ロボット・ダヴィンチを使えば血管を20倍に拡大してみながら操作することも可能です(ロボット手術で、より患者さんにやさしい治療を参照)。

「ダヴィンチで広汎性子宮全摘術を行い、さらに細静脈リンパ管吻合までもっていくというのも1つのアイデアです」と佐々木さんは話しています。

医師の努力と患者のケアが重要

佐々木さんは「これまで、はっきりしたエビデンス(科学的根拠)がなかったのですが、後腹膜を閉じるのか開いたままにするのか、これも2年後には結論が出るはず。

さらに、リンパ浮腫を防ぐには、どのリンパ節の郭清に注意するのか、何を残すべきなのかといった点を手術する医者が意識することも非常に重要だと思います。

細静脈リンパ管吻合術が改善されても、これですべての浮腫が予防できるわけではありません。医師側がリンパ浮腫を減らす努力をし、患者さんが術後の管理をしっかり実行して自分の足を守ること、この2つによってリンパ浮腫はかなり減らせるのではないかと思います」と、今回の調査の手応えを語っています。

実際、最近は婦人科医の関心も高まり、学会でもリンパ浮腫がかなりとりあげられるようになっているそうです。

「今回の調査でも、臨床試験に参加しただけで患者さんが足を意識するようになり、リンパ浮腫の出現率が低くなった可能性も十分に考えられます」と佐々木さんは言います。

弾性ストッキングの装着とリンパマッサージ、足のケアはそれだけ重要なのです。ただし、炎症が起きて腫れたときに強いマッサージは厳禁。リンパ管も薄い平滑筋からできていて、「キュッキュッ」と収縮してリンパ液を送っています。機械などで強くマッサージをすると、リンパ管が壊れてもとに戻らなくなるのです。

「急性の場合には、硬膜外麻酔で改善する例がある」そうです。硬膜外麻酔でリンパ管が広がると流れがよくなり、炎症がおさまるそうです。

医師と患者、双方が協力して立ち向かうことでリンパ浮腫は減らすことができるのです。

同じカテゴリーの最新記事

- リンパ浮腫について知ろう、語ろう、「リンパカフェ」

- 副作用はこうして乗り切ろう!「むくみ」

- 注目されるがんのリハビリテーション 幅広い症状を各専門職がカバー

- 複合的な治療で改善する 上肢リンパ浮腫のセルフケア

- 大切なのは自己管理。下肢リンパ浮腫のセルフケア

- 静脈とリンパ管をつないで、リンパ液の流れをよくする QOL向上に期待!! 婦人科がん手術後のリンパ浮腫を防ぐ手術

- 「起こる前のケア」と「早期発見」で、二重に予防! リンパ浮腫を起こさない予防策とセルフケア

- 放っておいても治らない。自宅でできるケアで予防する 悪化する前から行うのが大切。リンパ浮腫のセルフケア

- リンパ浮腫に悩む人の心と体の講習会 患者さんの側に立ったトータルケアに取り組む