頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策

粘膜炎、口腔乾燥、嚥下困難などが現われる

とくにセルフケアが重要となる、口腔の副作用について見ていこう。

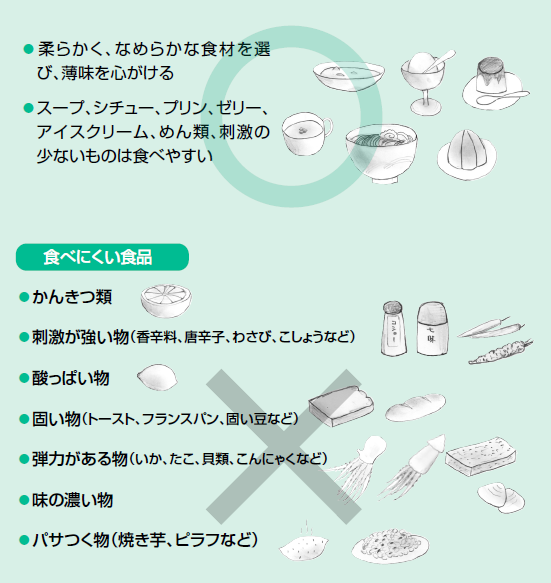

「放射線治療の副作用に関して言えば、治療中の早い時期から起こるのが粘膜炎です。治療の中頃から終わり頃に口や喉の乾き(口腔・咽頭乾燥)がよく起こります。これは、耳下腺や顎下腺といった唾液腺が放射線のダメージを受けやすいためです。粘膜炎は治療2週目以降から、口の中の粘つきや舌のヒリヒリした痛みを感じるようになります。また唾液が減少すると、口の中に汚れが溜まりやすくなるため、虫歯や歯周病が進んだり、口内炎ができやすくなります。

粘膜炎は治療後2~3週で改善しますが、口腔・咽頭乾燥症は長く続くと考えてください。歯磨きだけでなく、こまめに水分を摂取したり、うがいをしたり、市販の保湿剤(液体やジェルなど)やマスクで口腔内の乾燥を防いだり、常に口の中のケアを習慣づけていただきたいです」

さらに口腔内の乾燥や、放射線により喉の筋肉が硬くなることによって、飲み込みづらくなったり(嚥下困難)、むせやすくなったりする。また粘膜炎によって、喉の知覚が鈍くなる。こうした症状から誤嚥性肺炎につながることもあるので注意が必要だ。嚥下困難が強い場合は、栄養剤による栄養補給や点滴による水分補給などの対処法がとられる。

口腔内の副作用や後遺症は、歯科の病気と密接に関わっている。そのため治療を受ける前に、歯科や口腔外科などに通院し、口の中のメンテナンスをしておくことも、副作用を軽減するためには重要だと久保田さんは話す。

経管栄養を行うときは 嚥下障害への注意も必要

副作用対策は、患者さん自身もできることを行って積極的に対処する姿勢が大切だ。

「ただし、治療中に副作用でつらいときは、我慢せずに主治医に伝えてください。粘膜炎が悪化し、痛みが強いときはモルヒネなどで痛みを取り除くことが大切です。モルヒネによって便秘になる場合もあるので、症状を見ながら対処していきます」

かなり痛みが強く、食事がとれなくなった場合は経管栄養を行うことで治療を継続できるようになる。

「このとき注意して欲しいのは、管から食事や水分をとること���依存してしまい、嚥下に関わる筋肉を使わなくなってしまうことです。その状態が長く続くと、嚥下障害の原因となります。当センターでは鼻から胃に管を入れても、少量の水分を口から摂取できるよう患者さんをサポートしています」

また、顎関節近くに放射線が当たることで筋肉や関節が硬くなってしまい、口が開けにくくなることがある(開口障害)。治療開始前から意識的に口を大きく開けたりするなど、口の運動を心がけると予防効果がある。

さらに、腫瘍によって息の通り道が狭くなり、気管切開をした患者さんでは、会話をするためにスピーチ・カニューレという装置を装着する。この装置は定期的な交換が必要になるが、患者さんもしくは家族で交換できれば通院の頻度を少なくすることができる。スピーチ・カニューレを交換するための通院が負担になっている場合は、主治医に相談するとよいだろう。

副作用や後遺症を軽減できる治療法へ向かう

昨今、放射線治療については、その進化が目覚ましい。今後は、できるだけ機能を温存しつつ、より副作用や後遺症を軽減できるようになるかもしれない。

「IMRT(強度変調放射線治療)という照射方法では、ピンポイントに患部を照射することができるため、唾液腺への線量が下がり、口腔乾燥を軽減させることができます。今後はIMRTが主流になることが考えられます。

また、ヒトパピローマウイルス(HPV)が関与した中咽頭がんは放射線の感受性が高いことが報告されています。このタイプの患者さんの場合は照射する線量を減らして、副作用も軽減することができるようになるでしょう」

久保田さんは、副作用を乗りこえて治療を完逐するには「患者さんのモチベーションも大切」という。「副作用や後遺症はつらいものですが、それをマニュアル的に対処するのはよくないと、私は考えています。例えば、患者さんがほとんど食事をとれない状態でも、〝どうしても口から食べたい〟というのならば、本人の意思を尊重して、食材の工夫や点滴による水分補給でぎりぎりまで経管栄養を行わないようにします。そのときに頑張れることを選んでいただいたほうが、その後の治療に対しても、モチベーションが上がるものです」

そして「副作用や後遺症のつらさは個人差があります。決して我慢せず正直に申告してください。

患者さんが希望の光を失わず、できる限り今まで通りの生活が送れるようサポートしていきます」と結んだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 化学療法治療前からの口腔管理で 口腔内の合併症を防ぐ

- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策

- 副作用はこうして乗り切ろう!「抗がん薬治療中の口内炎」

- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート

- 抗がん薬・放射線治療による口腔粘膜炎 事前準備で症状は緩和できる

- 口腔粘膜炎:重視され始めた口腔ケアによる合併症の予防効果とは 歯磨き、うがい、歯科受診で口腔粘膜炎を予防しよう

- 抗がん薬の副作用で起こる口内炎を短期間で治す漢方薬「半夏瀉心湯」

- 化学療法の副作用対策の重要性を、患者さん自らしっかりと理解することが大切 注目!粘膜炎(下痢・口内炎)の改善が期待される成分栄養剤

- 患者さん自身でできるセルフケアもある 口の中をキレイにして味覚障害を改善しよう!