抗がん剤と放射線の副作用 味覚障害はなぜ起こる?どう対処する?

味覚障害の対策は?

亜鉛の多い食品を食べやすい形に

「一般の味覚障害と違って、がん治療の副作用として現れる味覚障害は、原因となっている治療を中止するわけにはいきません。それぞれの症状に合わせてセルフケアや対症療法を行い、食生活を工夫して乗り切るのがよいでしょう」

対策1 亜鉛の豊富な食品を

| 食品名 | |

|---|---|

| 嗜好飲料 | 抹茶、煎茶、玄米茶、ココア、紅茶 |

| 魚介類 | かき、かずのこ、魚卵 |

| 海藻類 | 天草寒天、のり、わかめ |

| 豆類 | きなこ、あずき、納豆 |

| 穀類 | 薄力粉、ゆば、そば粉、玄米 |

| 肉類 | 牛の肝臓、牛肉、豚肉 |

| 卵類 | 卵黄 |

| 乳類 | プロセスチーズ |

| 種類 | ごま、栗、カシューナッツ |

| 野菜類 | パセリ、かぶ菜、干ししいたけ |

抗がん剤の治療中は、味覚が感じられない、苦味だけを感じるなど、味覚がおかしくなったり嗜好が変わったりして、食べ物が偏りがちです。

「栄養状態も悪くなりますから、味蕾の再生に必要な亜鉛が不足しないように、亜鉛の豊富な食品(表参照)を、食べやすい形にして摂るとよいでしょう」

亜鉛の1日の所要量は、成人男性では12ミリグラム、成人女性では9ミリグラム、許容上限摂取量は30ミリグラムとされていますが、味覚障害の治療には、1日50ミリグラムは必要という意見もあります。

対策2 検査は様子を見てから

「抗がん剤単独の治療で味覚障害が起こった場合は、治療終了後3、4週間で味覚が戻ってくることが多いと言われています。しばらくは食べ物などを工夫しながら様子を見て、味覚が戻らないときは、耳鼻咽喉科の専門医のもとで、味覚検査を受けてみるのも一案です」

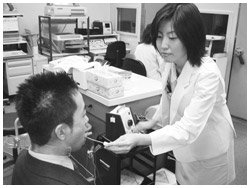

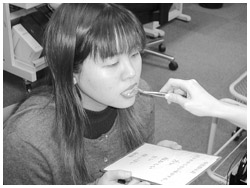

これらの病院では、「ろ紙ディスク検査」や「電気味覚検査」等(次頁写真参照)で、味覚の有無や程度を調べるほか、血液検査で血液(血清)中の亜鉛量も測ってもらえます。血清中の亜鉛量はごく微量なので、必ずしも全身の亜鉛量の状態を反映するわけではありませんが、1つの目安にはなるでしょう。

電気味覚検査

舌を陽極の直流電流で刺激すると金属味と酸味の混ざった味がします。この現象を応用した検査が「電気味覚検査」です。直径5ミリのプローブ(陽極)を検査する場所に当て、味を感じたときに患者さんにボタンを押してもらう検査です。味覚を支配する神経の領域ごとに検査できます

ろ紙ディスク(テーストディスク)検査

基本的な4つの味覚(酸味、塩味、甘み、苦味)の溶液を5段階の濃度でつくり、直径5ミリ程度のろ紙に浸して舌の各部に当て、味の種類を答えてもらう方法です。薄い濃度で味を感じるほど正常に近いと判断できます。障害されている味覚を判別でき、神経の領域ごとに検査できるのがメリットです

対策3 亜鉛を服用

血清亜鉛値の正常値は、1デシリットルあたり70~120マイクログラム。検査の結果が70マイクログラム未満の場合は、亜鉛を補充します。結果が正常値でも、抗がん剤などによって亜鉛不足が懸念される際に、亜鉛が処方されることもあります。

現在、味覚障害に対して健康保険適用のある薬剤はないので、亜鉛の試薬(硫酸亜鉛)、胃潰瘍薬の「ポラプレジンク(商品名プロマック)、亜鉛補助食品「テゾン」(テルモ)などが処方されます。

対策4 唾液腺障害には水分の多い食事を

唾液腺が放射線のダメージを受けたときは、唾液が出にくくなり、口の中がカラカラに乾いてしまうことがあります。唾液が出ないと、味を感じられないばかりでなく、口にしたご飯はだんご状に丸まって飲み込めませんし、ガムを噛むことすらできません。

「咽頭がんで化学放射線治療を受けたところ、唾液がほとんど出なくなってしまったある患者さんが、私の主食はワンタンです、と言っていたのが強く印象に残っています。唾液というのは、とても重要な潤滑油なのです。唾液が減少すると、口の中が摩擦の多い状態になり、食べ物を口に入れただけで切れてしまうこともあります。このようなときは、スープ状のものか、3分がゆのような水分主体の食事を中心にするとよいでしょう。唾液がまったく出ないときは、リゾットのようなドロリとしたものより、水分の多いさらっとしたもののほうがよいようです」

亜鉛の多い食品は、噛みにくいもの、飲み込みにくいものが多いのですが、避けると亜鉛不足を招くので、スープ煮や、ミキサーにかけてポタージュ風にするなど工夫してみましょう。豆乳のポタージュ、プリン、卵豆腐、茶碗蒸しなど、つるりと入りやすいものなら食べられるという方もいます。

なお、嚥下障害を伴い、液体ではむせやすいという方は、片栗粉か市販のとろみ剤で薄くとろみをつけると、飲み込みやすくなります。

対策5 風味や香りでひと工夫

抗がん剤単独の治療で味覚が変わっている場合や、唾液が少し減少している程度なら、強く感じる塩味、甘みなどを調節し、ゆずやレモン、シソなどをプラスして、香りや風味を効かせると、食べやすくなることがあります。唾液が少しでも出るときは、酸っぱいものを食べたり、よく噛んだりすることで、唾液の分泌を促す効果も期待できます。

対策6 唾液代わりに水分補給

唾液の代わりに、口の中にスプレーする人工唾液「サリベート」が10年以上前に発売されました。近年になって「オーラルバランス」などの保湿剤も登場しています。口の中が乾く方は、主治医等に相談し、補助的に使ってみるのもよいかもしれません。

「私も以前は患者さんによく処方していましたが、毎日のことともなると、ペットボトルに水やお茶を入れて口の中を潤したり、飲んだりするほうが手軽で持続性があるようです。味覚に変化があるので、ミネラルウォーターなど味のしない飲み物がよいでしょう」

対策7 こまめにうがいをして口の中を清潔に

唾液が減少すると、口の中に細菌が繁殖しやすくなり、口内炎や感染症の原因になります。

「虫歯があるときは、できれば抗がん剤や放射線の治療を受ける前に治しておきましょう。治療後も、こまめに口の中をすすぎ、歯磨きもして菌の繁殖を予防します」

口の中が切れやすいときは、スポンジブラシに食塩水か水をつけて磨くのも一案です。

「イソジンなどの消毒薬は苦みがあり、通常なら爽やかな味と感じるアズレン製剤なども違和感をおぼえやすいので、水のうがいでよいでしょう」

対策8 エレース液で粘膜保護

「口の中がただれているときや、放射線で軽いやけど状態になっているときは、粘膜保護剤のエレース液でうがいをするのも効果的です。ただし、炎症がおさまった後の味覚障害や口腔乾燥には効果がありません」

対策9 神経由来の味覚障害なら

神経系統へのダメージが原因と思われる場合は、ビタミンB6やB12を服用すると、神経障害からの回復を助けるといわれています。効果はまだはっきりしていませんが、ダメモトで使ってみる手もあります。

対策10 家族にSOSを

味がわからず、調理のときに困る、という場合、調味料を計量スプーンや計量カップで測れればよいのですが、吐き気や倦怠感があるときは面倒なもの。そんなときは、家族に応援を頼んでみましょう。味見をしてもらったり、焼く、ゆでるなどのシンプルな調理法や卓上料理にして、食べるときにポン酢やたれ、ドレッシングを家族それぞれでつけてもらうなどの工夫をして乗り切ったという人もいます。

神尾記念病院では、毎週月曜日の午後「がん-なんでも相談室」を開設(有料)。頭頸部がん以外のがんも受け付けている。前の週までに電話予約を。現在までの症状、治療経過、相談したい事柄をFAXで送ればなおよい。

TEL:03-3253-3351

FAX:03-3253-3358

同じカテゴリーの最新記事

- 化学療法治療前からの口腔管理で 口腔内の合併症を防ぐ

- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策

- 副作用はこうして乗り切ろう!「抗がん薬治療中の口内炎」

- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート

- 抗がん薬・放射線治療による口腔粘膜炎 事前準備で症状は緩和できる

- 口腔粘膜炎:重視され始めた口腔ケアによる合併症の予防効果とは 歯磨き、うがい、歯科受診で口腔粘膜炎を予防しよう

- 抗がん薬の副作用で起こる口内炎を短期間で治す漢方薬「半夏瀉心湯」

- 化学療法の副作用対策の重要性を、患者さん自らしっかりと理解することが大切 注目!粘膜炎(下痢・口内炎)の改善が期待される成分栄養剤

- 患者さん自身でできるセルフケアもある 口の中をキレイにして味覚障害を改善しよう!