化学療法の副作用対策の重要性を、患者さん自らしっかりと理解することが大切 注目!粘膜炎(下痢・口内炎)の改善が期待される成分栄養剤

治療を継続させるカギは十分なる副作用対策

監修:西村 元一 金沢赤十字病院副院長・第1外科部長

取材・文:柄川 昭彦

化学療法で大切なのは継続すること

最善のサポートを」と語る

西村元一さん

今、進行再発大腸がんでは、化学療法を行うことによって生存期間がどんどん延びている。しかし、その恩恵を享受するには、治療を継続することが必要だと、金沢赤十字病院副院長の西村元一さんは言う。

「手術できない大腸がん患者さんの場合でも、化学療法で生存期間が約30カ月に延びました。しかし、この生存期間を実現するためには、それだけ化学療法をきちんと続けることができなければいけないのです」

一方、進行再発がんと違って、術後に行う補助化学療法では、決められた期間、治療を続けられるかどうかが問題になる。

「最近の補助化学療法では、より高い効果を得るためにいくつかの抗がん剤を組合せ、長期間にわたる治療が増えたことから、患者さんの精神的、体力的な負担を及ぼすことも多くなりました。したがって半年とか1年とか、決められた期間、しっかりと治療できるかどうかが、再発を防げるかどうかに関わってきます」

副作用の症状を正確に把握する週1回のカンファレンス

化学療法の継続を阻む最大の要因は、抗がん剤による副作用。続ければ効果があるのに、副作用で治療を継続できなくなる。そんなケースが少なくないのだ。

「化学療法で大切なのは、いかに適切な副作用対策を講じていくかです。それには医師だけでは無理なので、多職種のスタッフと連携をとりながら、患者さんをサポートするようにしています」

同病院では、2年前に化学療法室ができたときから、チーム医療をスタートさせている。

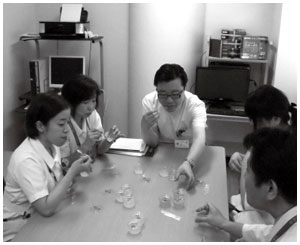

毎週月曜日の午後、化学療法に関わる医師、薬剤師、看護師、がん性疼痛看護認定看護師、訪問看護師、管理栄養士といったスタッフが集まり、カンファレンスが開かれる。これにより、化学療法室で治療を受けている患者さん全員の情報を、スタッフが共有することになる。

患者さんはいろいろな���題を抱えているが、それぞれのスタッフが、専門性を生かした対策を提案する。その提案が、患者さんにフィードバックされていくのである。

管理栄養士がチームに芽生えさせた栄養支持療法の意識

「最初は私と薬剤師と看護師だけだったのですが、管理栄養士に参加してもらったのは、ある意味画期的なことでした。チーム医療に管理栄養士を参入させることで、栄養状態の改善と消化器症状対策、いわゆる栄養支持療法という考え方を、スタッフ全員に芽生えさせることができたのですから。それまでは副作用の口内炎、味覚障害、食欲低下など、問題となる症状が起こってから管理栄養士にアドバイスを受けていたのですが、治療を継続するにはそれでは遅い。患者さんの微妙な変化を専門家が逐一把握することで、副作用による治療の中断を避けることができるのです」

カンファレンスが終わると、看護師と薬剤師の2人で、外来化学療法を受けている患者さんに電話をかける。2週間隔、あるいは3週間隔で治療を受けている患者さんも、週に1回は電話で病院とつながるわけだ。通話時間は1人平均10分ほど。

「大病院ではないからできることかもしれません。吐いていて食事ができないとか、水を飲むのもやっとという状態がわかれば、病院にきてもらいます」

早めに対処することで、治療の継続が可能になるそうだ。

栄養障害になる前にエレンタールなどで対応

副作用にはいろいろな種類がある。自覚症状はあってもデータとして出てこない副作用は、見落とされやすいので注意が必要だ。

「たとえば、味覚障害や悪心があっても、どの程度のものなのか、本人以外にはまったくわかりません。本人はつらい思いをしていても、それを話してくれない患者さんもいます」

こうした副作用で食事を摂らなくなると、体重が低下し、最終的には栄養障害に陥ってしまう。ここまでくると、治療を中断しなければならない。

化学療法を継続するためには、見逃されやすい副作用に早く気づき、対策を講じることが大切。とくに消化管は使わないと機能が衰えるため、経口での栄養摂取が非常に重要なのだ。そこで、食事量の落ち始めた患者さんにはエレンタールを処方する場合も多いという。

「エレンタールは成分栄養剤ですから、もちろん栄養補給という意味でも有効ですが、最近は腸管の粘膜を修復する作用が注目されたり、口腔内における粘膜の再生といったことが話題になったりしています。まだ十分なエビデンス(科学的根拠)には乏しいものの、臨床の立場で私自身も手ごたえをつかんでいることは事実です」

消化器症状が起こらず、普通に食事ができた

エレンタールを使うことで、実際に副作用の軽減に役立った例がある。

大腸がんが再発した60代の女性。肝門部(肝臓に出入りする血管のための開口部)に再発し、そのために黄疸が出て発見につながった。黄疸を治療してから化学療法を開始。FOLFOX(*)と分子標的薬が使われた。

「5-FUを持続投与すると、通常は4~6週間で口内炎や味覚障害が始まりますが、この患者さんにはそれが見られませんでした。食事も普通に食べていましたね」

西村さんは、この患者さんの症例を診て消化管に起きる障害にエレンタールは非常によいのではないか、という印象を持ったという。

「化学療法を続けていると、必ずどこかで栄養状態が落ちますから、栄養を補給するサポートも必要です。ただ私がエレンタールに期待しているのは、副作用としての消化器症状を防ぐこと。なぜなら、これが患者さんのQOLを維持するのに直結するからです」

だからこそ、しっかりしたエビデンスが出てくることを期待したい、というのが西村さんの希望である。

同じカテゴリーの最新記事

- 化学療法治療前からの口腔管理で 口腔内の合併症を防ぐ

- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策

- 副作用はこうして乗り切ろう!「抗がん薬治療中の口内炎」

- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート

- 抗がん薬・放射線治療による口腔粘膜炎 事前準備で症状は緩和できる

- 口腔粘膜炎:重視され始めた口腔ケアによる合併症の予防効果とは 歯磨き、うがい、歯科受診で口腔粘膜炎を予防しよう

- 抗がん薬の副作用で起こる口内炎を短期間で治す漢方薬「半夏瀉心湯」

- 化学療法の副作用対策の重要性を、患者さん自らしっかりと理解することが大切 注目!粘膜炎(下痢・口内炎)の改善が期待される成分栄養剤

- 患者さん自身でできるセルフケアもある 口の中をキレイにして味覚障害を改善しよう!