口腔粘膜炎:重視され始めた口腔ケアによる合併症の予防効果とは 歯磨き、うがい、歯科受診で口腔粘膜炎を予防しよう

医科と歯科が連携して口腔ケアを実施

しかし一般には、がん治療を始める時点で未治療の虫歯が残っているなど、口腔内の衛生が整っていない場合も多い。この状況を改善するために、医科と歯科が連携し、歯科医や口腔外科医、歯科衛生士が中心になって、がん患者さん向けに口腔ケアが行われるようになってきたのだ。

この経緯について、古賀さんは次のように話す。

「医科と歯科が連携して、がん患者さんの口腔ケアをするようになったのは最近のことです。事前の口腔ケアによって治療がしやすくなるし、患者さんのQOLが高まることがわかってきました。さらに、手術後の肺炎や高齢者の誤嚥性肺炎を減らせる効果がわかったのも大きなことです。このようなメリットをがんの専門医も歯科医も少しずつ認識しつつあります。ただし、全国のがん拠点病院でも歯科のない施設はあるし、一般の歯科開業医と医科の連携はまだ不十分です。

がん治療を始める前に患者さんのほうから『口の中をきれいにしたいのですが、どこで口腔ケアを受けられますか』などと、主治医に相談してみていただければと思います」

歯磨きを行う際のポイント

セルフケアには、歯磨き、うがい、保湿などがある。

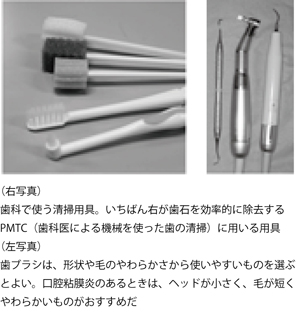

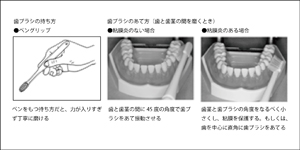

「歯磨きは1日3回、毎食後30分以内に磨くのが基本です。歯ブラシは、柄がストレートで、ヘッドは小さく、毛は柔らかなものがおすすめです(図4)。そうした歯ブラシは操作性に優れ、磨き残しが少なくなるためです。歯ブラシはペンを持つような持ち方、いわゆるペングリップにします。この持ち方だと余計な力を入れずに丁寧に磨くことができます。粘膜炎がない方は、歯ぐきを含めて磨いてください。粘膜炎があって、歯ぐきに歯ブラシが当たると痛みを感じる場合は、歯ブラシを歯自体に直角に当てる感じで磨くとよいです」(図5)

うがいは1日3~8回保湿剤の���用も

うがいのポイントには、次の点が挙げられる。

口腔乾燥症の程度などによって、1日3~8回をめどに行う。症状が重い場合は、8回を目標にする。1日8回というのは、睡眠時間を除いた16時間のなかで、2時間に1回、うがいをする計算だ。口の中の細菌は口腔内を清掃後約2時間経つと増えてくるので、2時間に1回うがいをするのは、細菌の増殖を抑える意味からも推奨できる。

うがいは、ほほの左右を含め、口の中全体に水が行き渡るように意識しつつ行う。

「上を向いて、喉の奥に水が届くように、ガラガラガラとする方法もよいでしょう」。

うがいは、まずは白湯(ぬるま湯)が勧められる。症状によっては、アズノールという刺激の小さなうがい薬を白湯に適量加えてうがいをしてもよい。

口の中が痛くて食事ができない場合は、アズノールうがい薬に局所麻酔薬を混ぜてうがいをしてもよい。ただし、処方薬なので、がんの主治医や歯科医の処方箋が必要である。痛み止めの飲み薬も、主治医や歯科医に相談すれば処方してもらえることがある。

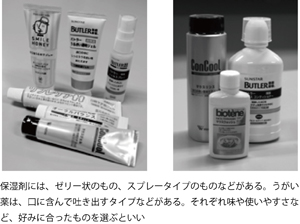

うがいには、口腔内の保湿効果も期待できる。ほかには、水やお茶を飲む回数を増やしたり、ジェルやスプレーなどの保湿剤を活用したりするのもよい。口腔用のスポンジブラシも市販されていて、口の中の保湿や清掃に活用できる(図6)。

また、古賀さんは口腔ケアの点からもがん治療の際の禁煙を勧めている。

「喫煙は歯周病の原因にもなるし、口腔粘膜炎も悪化させます」

口腔ケアがQOLを高める

古賀さんは口腔ケアの重要性を改めて力説する。

「これまでは、患者さんも医療者も、がんはがん、口の中は口の中、と切り離して考えがちでした。『肺がんなのに、どうして口の中をきれいにしないといけないの』とおっしゃる患者さんも珍しくありませんでした。でも今では、口腔内の衛生が、病気の予防や治療効果に結びつくことがわかってきています。口腔ケアの大切さを多くの患者さんに知ってほしいです」

さらに、口腔粘膜炎を軽減できれば、食欲の低下が抑えられる。「この効果は大きい」と古賀さんは強調する。

「口腔粘膜炎の痛みやつらさが軽ければ、がん治療中の食欲低下も抑えられます。栄養がとれて体力の低下が抑えられれば、高いQOLを維持できるのです。患者さんには、ご自身の口腔ケアについて、歯科医や歯科衛生士にも遠慮なく相談していただきたいと思います」

同じカテゴリーの最新記事

- 化学療法治療前からの口腔管理で 口腔内の合併症を防ぐ

- 頭頸部がんの 化学療法と放射線同時併用療法の副作用対策

- 副作用はこうして乗り切ろう!「抗がん薬治療中の口内炎」

- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート

- 抗がん薬・放射線治療による口腔粘膜炎 事前準備で症状は緩和できる

- 口腔粘膜炎:重視され始めた口腔ケアによる合併症の予防効果とは 歯磨き、うがい、歯科受診で口腔粘膜炎を予防しよう

- 抗がん薬の副作用で起こる口内炎を短期間で治す漢方薬「半夏瀉心湯」

- 化学療法の副作用対策の重要性を、患者さん自らしっかりと理解することが大切 注目!粘膜炎(下痢・口内炎)の改善が期待される成分栄養剤

- 患者さん自身でできるセルフケアもある 口の中をキレイにして味覚障害を改善しよう!