- ホーム >

- 副作用対策 >

- 下痢・排便/排尿障害

第2世代EGFR阻害薬の、肺がん治療中の副作用対策

ジオトリフに伴う下痢には迅速に対応することが大切

そして、第1世代ではほとんど出ないが、ジオトリフ服用時にとくに強く出る副作用が下痢だ。これについては治療の最初から十分な注意と対策が必要と加藤さんは強調する。

「イレッサやタルセバは最初の1週間に副作用が出ることは少なく、下痢もさほど問題になりません。しかし、ジオトリフでは薬剤の服用開始直後からほぼすべての患者さんに強い下痢が出ます。しかも、薬剤性の下痢ですから、そのまま様子を見ても自然にはまず治らないので、一刻も早く対策をとる必要があります」

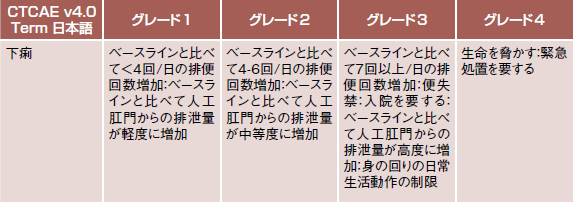

臨床試験では8割の患者さんにグレード1または2の下痢が、2割の患者さんにグレード3の下痢(通常の排便回数より7回以上多い)が見られたという(表3)。

通常の排便回数プラス7回とは、「ほぼトイレにこもったきり」に近い状態だ。こんな下痢が続いたら、患者さんの日常生活には間違いなく支障が出る。脱水症状が重くなれば、腎障害を起こすこともあり、命にもかかわることも。そのため、グレード3は基本入院となる。

臨床試験では初めて下痢が出る中央値が4日目だが、実際に患者さんがお腹の異変を感じるのは治療開始の翌日くらいから。また、同じく臨床試験ではグレード3になったら止痢薬(下痢止め)による治療を開始したとのことだが、

「現在は普段より1回でも排便回数が増える、ゆるい便が出る、お腹がゴロゴロするなどの異変を感じたら、すぐ止痢薬を服用するよう勧めています」

すぐ止痢薬での治療を開始したほうがいい理由は、重症化するとジオトリフの治療を休薬しなければならないから。

「ジオトリフは日本人にはとてもよく効きます。私の患者さんの中にも、臨床試験で服用したジオトリフを、発売後に再度服用している患者さんがいます。こんなことは今までありませんでした。効く分、副作用も強く出ますが、それをコントロールし、何とかジオトリフを使っていただきたいのです」

実際に臨床試験でも下痢は欧米人より日本人に多く、グレード3以上も多かった。中国で行われた臨床試験でも同様の結果が出ているという。だが、日本人に重い下痢が多かった理由はもう1つあると加藤さんは推測している。

「今まで��日本では、医師に『感染性の下痢には下痢止め(止痢薬)を処方しない』と教育してきました。感染性の下痢を止めると細菌が腸から血液に回る危険性があるためです。薬剤性の下痢はまったく別のものですが、その認識がなかなか広まらず、止痢薬の投与が遅れ気味だったのではと思います」

止痢薬ロペラミドは下痢のたびに服用

下痢対策で使われるのは*ロペラミド。オ

ピオイド受容体刺激薬と呼ばれる薬で、腸管の動きを抑制する働きがある。

「お腹がゴロゴロする程度の異変でも、感じたらすぐロペラミドを1錠(1㎎)服用します。ジオトリフによる下痢は止痢薬1回では止まりませんから、もし便が下痢だったら、トイレから出た直後にもう1錠服用します。同様に、1回下痢をするごとに1錠服用を繰り返します」

そんなにどんどん服用しても大丈夫なのか?

「必要以上に服用すると副作用は出ます。が、副作用はほぼ便秘だけ。重い副作用に腸管に腸液が溜まるイレウス(腸閉塞)がありますが、下痢のたび1錠という服用方法を守っていればまず起こりません」

このように安全性の高い薬なので、加藤さんは「ぜひ患者さんにセルフ・コントロールを覚えて欲しい」という。

「お腹の調子は気温や体調、食事内容、水分の摂取状況などによって毎日変わります。患者さんの中に『今日は暑くて汗をかくので便秘しそうだから4㎎』とか、『水分を多くとったので8㎎にしよう』と、ご自身で用量を調節されている方がいました。それを聞いて以来、私自身、そうした管理をアドバイスしています。糖尿病患者さんはインスリンの量を自分で調節しますが、それに近い使い方をしてもらえる薬剤だと考えています」

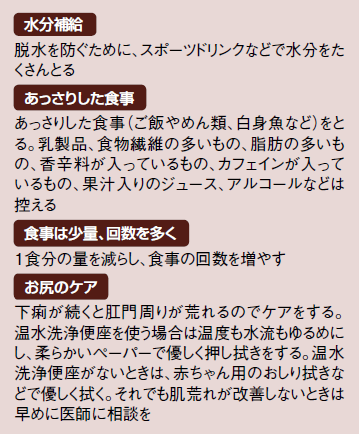

だから、ロペラミドをいつも携行し、すぐ服用できるようにするのが大切。他にも図4のように自分でできる対処法がいくつかある。

*ロペラミド=商品名ロペミン

ジオトリフを飲み続け、次につなげていこう

ロペラミドを適切に服用していても、下痢が4回、5回と続く場合、次に検討するのはジオトリフによる治療を続けるかどうかだが、現在ではいきなり休薬することは少なく、1回の投与量を減らし、止痢薬を併用して、中断せずに治療を続けることが多くなったという。

「ジオトリフを減量すれば副作用も軽度になり、患者さんによっては消えてしまうので、副作用が強い場合はすぐ減量し、それでも効果が続くようなら、少ない量で継続するのも治療を続ける有効な方法だと思います」

下痢、皮膚障害、間質性肺炎などの副作用にしっかり対応しながら、ジオトリフを継続してほしいのは、昨今新薬の開発が急ピッチで進んでいるためだ。

「第2世代のEGFRチロシンキナーゼ阻害薬も、ジオトリフに続き2剤の臨床試験が進んでいますし、EGFR変異のある遺伝子にだけ働く第3世代も間もなく登場しそうです。頑張って治療を継続できれば、また新しい薬の恩恵を受けられる可能性が大きいのです。ですから、患者さんにも薬のメリット、デメリットをきちんと知っていただき、早期に体の異変に気づき、主治医と連絡を取り合って副作用対策を行うことで、リスクの最小化を図り、治療をできる限り長く続けていただきたいと思います」