- ホーム >

- 副作用対策 >

- 下痢・排便/排尿障害

進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント

<手足症候群> 尿素配合軟膏で予防。痛みにはステロイド軟膏を

●症状・・・手のひらや足の裏がヒリヒリする、赤くなる、皮膚の表面が硬くなる(角化肥厚)、水ぶくれができる、皮が剥ける。とくに摩擦や圧迫が加わる場所にできやすい。服用開始後1~2週目から6~9週ごろまでに出現する。

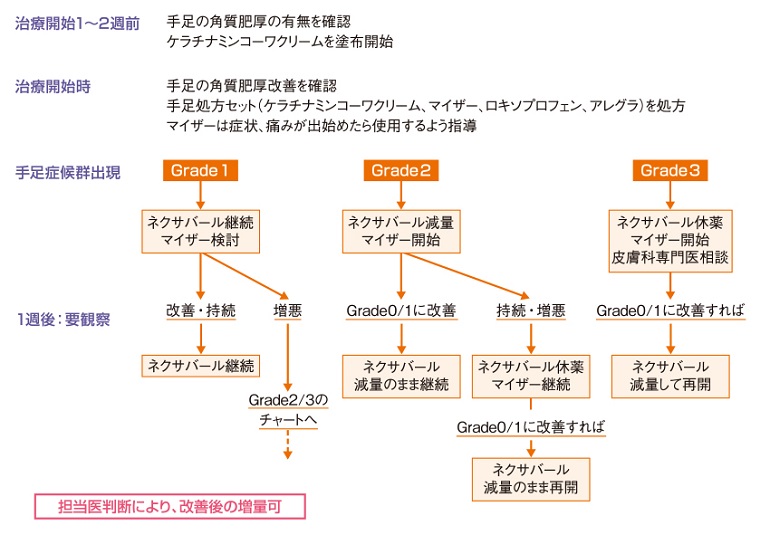

●対策・・・まず予防をしっかり行うことが大切。治療開始1~2週間前から、尿素配合軟膏(*ケラチナミンコーワクリーム)を1日2~3回、手のひらや足の裏に予防的に塗布し、角質の肥厚を防ぐ。塗布量は、指の第1関節までの3倍量を目安として、手足の角質が肥厚しているところを中心に塗布する。

また、物理的な刺激を避けるため、衝撃を吸収するクッション材入りのスニーカーなどを使用する。包丁やシャベルを握る作業や熱い湯の使用を控え、食器洗いなどにはゴム手袋を用いる。入浴後や皮膚が乾燥した場合は、ノンアルコールの保湿剤を使う。

痛みが出てきたら、ステロイド軟膏(*マイザー)を薄く伸ばす。就寝時には、軟膏などが落ちないように、手袋や靴下をはくとよい。内服の鎮痛薬(*ロキソプロフェン)や、かゆみ止め(*アレグラ)を用いることもある。

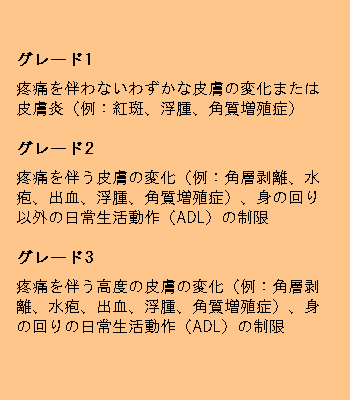

グレードによっては、ネクサバールの減量や休薬を検討する(表2、図3)。「当院では、尿素配合軟膏で予防をしっかりしているためか、グレード3になるケースは少なく、10%程度です」

*ケラチナミンコーワクリーム=尿素配合角化症治療用軟膏 *マイザー=一般名ジフルプレドナート *ロキソプロフェン=一般名ロキソプロフェンナトリウム *アレグラ=一般名フェキソフェナジン

<高血圧> 血圧が140/90mmHg以上は治療。収縮期血圧が180mmHg超では休薬を

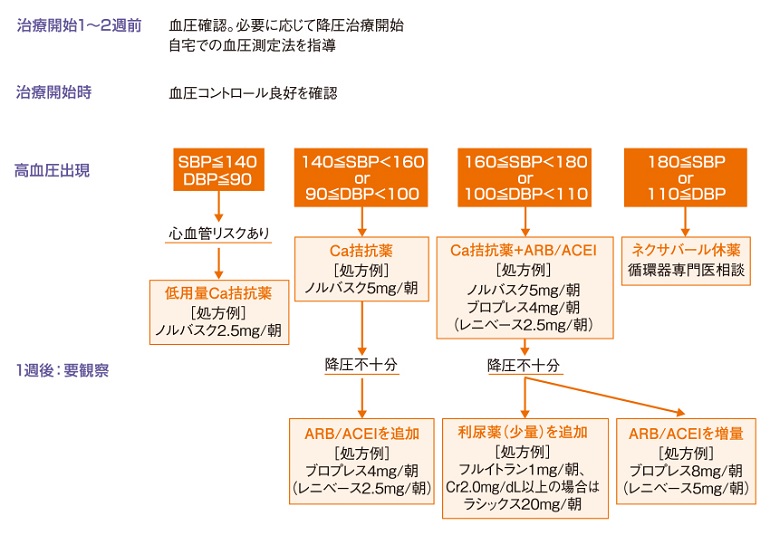

高血圧は治療開始時から6週目までに多くみられる。自宅で毎日血圧を測定することが勧められる。

●対策・・・血圧が140/90mmHgを超えた場合、心血管リスクがなければ、Ca拮抗薬で降圧治療を行い、不十分ならアンジオテンシンⅡ(II)受容体拮抗薬(ARB)を追加。降圧できなければ利尿薬を追加する。「当院では日本高血圧学会の『高血圧治療ガイドライン』に準じて降圧治療を行っています(図4)」(池田さん)

*SPB=収縮期(最大)血圧 *DBP=拡張期(最小)血圧 *ARB=アンジオテンシンⅡ(II)受容体拮抗薬 *ACEI=アンジオテンシン変換酵素阻害薬 *Cr=血清クレアチニン *ノルバスク=一般名アムロジピン *ブロプレス=一般名カンデサルタン *レニベース=一般名エナラプリル *フルイトラン=一般名トリクロルメチアジド *ラシックス=一般名フロセミド

<肝機能障害> 死亡例もあるので要注意!有効な対策はないのが現状

「肝機能障害に対する有効な対応策は、残念ながら減量・休薬しかありません。肝機能障害は生命にかかわる副作用であり、前述のチャイルド・ピュー分類でB、Cの患者さんは、肝機能障害の発生頻度が高いため、推奨されていません。また、ネクサバール使用中に肝機能障害を有する36例中12例の死亡例が報告され、厚生労働省は注意喚起を促すブルーレターを出しています」

●対策・・・定期的に肝機能検査(*AST、*ALT、*T-Bil)を行って肝機能を評価する。AST、ALTが200を超えるなど、肝機能が悪化した場合は休薬し、適切な処置と十分な観察を行う。

*AST=アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ *ALT=アラニンアミノトランスフェラーゼ *T-Bil=総ビリルビン

<下痢> 整腸薬、ロペラミドで対応し、治まらなければ、減量・休薬

「下痢の頻度は20~50%ですが、重症例は1~8%と少数です」(池田さん)

●対策・・・薬剤性の下痢であるため、下痢止めを使用する。まず、整腸薬(*タンナルビンまたは*ビオフェルミン、または*ラックビー)を1日3回食後に服用する。効果がない場合には、下痢時に*ロペラミドを開始し、治まらなければ2時間ほど間を空けてから再度ロペラミドを追加する。それでも続く場合は、ロペラミドの定期的な内服などの処置をとり、これらの対応後も下痢がさらに続くときは、減量または休薬する。

*タンナルビン=一般名タンニン酸アルブミン *ビオフェルミン=一般名ラクトミン *ラックビー=一般名ビフィズス菌 *ロペラミド=商品名ロペミン

<薬剤性の紅斑> ネクサバールを中止し、ステロイドの内服を

「薬剤性の紅斑(多形紅斑など)が出現した場合、適切に対応しないと、重篤なスティーブンジョンソン症候群(皮膚粘膜眼症候群)に移行して命にかかわることがあるので、注意が必要です。もし多形紅斑が出現した場合は、ネクサバールの服用を中止します」(池田さん)

●症状・・・顔面、頭皮、体幹部、手足など全身に皮疹が出現。38℃の高熱がみられることもある。

●対策・・・すぐにネクサバールを中止し、抗ヒスタミン薬の内服やステロイド薬の塗布、全身症状を伴う場合は、ステロイドの内服やステロイド注の全身投与などで対応する。

免疫チェックポイント阻害薬などの開発が 世界中で注目されている

進行肝細胞がんの全身化学療法治療薬として承認されている薬剤は、ネクサバールただ1つであり、他の薬剤の登場が待たれる。

「現在、*オプジーボに代表される免疫チェックポイント阻害薬が注目され、治験などでの開発が世界中で注目されています。有効性が示されれば、現在のネクサバール単独の治療に置き換えられる可能性があります」(池田さん)

*オプジーボ=一般名ニボルマブ