- ホーム >

- 副作用対策 >

- 下痢・排便/排尿障害

前立腺がんの排尿障害に対するケア 原因に応じた適切な対策で、気持ちのよい排尿を!

がんが再燃して排尿障害が起こったら?

がんの治療を基本に、手術による尿道拡大またはステントの埋め込みを

「抑えられていたがんが5~10年経つうちに再燃し、排尿障害になった場合は、がんの治療をする一方、患者さんの状態をみて、内視鏡手術で尿道を削る、ステントを埋め込むなどの方法により、尿の通り道を作ることもあります」

1 がんの治療をする

まず、(1) ホルモン療法の薬を、使っていないものに変更する。(2)抗がん剤による化学療法を行う。(3)放射線治療をしていない場合は、局所の放射線治療を行う。これらの3つの方法でがんを縮小させ、排尿障害を軽減します。

2 前立腺組織を切除し、尿道を拡大

「麻酔がかけられる場合は、内視鏡手術により、尿道を圧迫、浸潤している前立腺がんの一部を電気メスで切除して、尿の通り道を拡げる方法があります」

3 尿道ステントを埋め込む

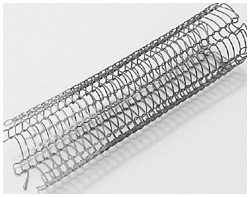

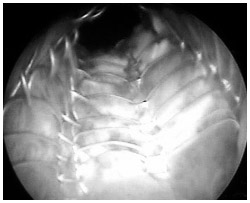

「最近では、尿道ステント(形状記憶合金製のコイル状メッシュ)を埋め込み、狭窄した尿道を拡げる方法が普及しています。局所麻酔(腰椎麻酔)でも可能なので、全身麻酔をかけられない高齢の方、心肺機能が悪い方、合併症の多い方に向く方法です」

尿道ステントは前立腺肥大症治療のために開発されたもので、何種類か市販されていますが、前立腺がんの排尿障害に使用できるのは1種類だけ。保険が利きます(写真参照)。

4 カテーテルで強制排尿

排尿困難が強いとき、残尿があるときは、前項と同様にバルーンカテーテルを入れておくか、自己導尿をして強制的に排尿します。

5 重症化したら尿路変更

「がんが両側の尿管口に浸潤し、腎臓が腫れて水腎症になり、尿毒症や腎不全を起こすようなケースがまれにあります。このような場合は尿路変更といって、背中から腎臓に針をさして管を入れ、腎臓から直接尿を排泄させる腎をつくるなどの手段で対応します」

手術後や放射線治療後に尿失禁が起こったら?

通常は1年で改善。骨盤底筋体操やコラーゲン注入も効果的

「前立腺がんの手術後は、7~10日で導尿カテ���テルを抜き、自力排尿に移行します。その時点で3割の方に失禁(尿漏れ)がみられますが、3カ月ほどで8~9割、1年たつと95パーセントの方が普通に排尿できるようになります(注:数字は施設によっても異なる)」

失禁の程度は人によって千差万別。重いものを持ったり、階段を降りたりするときに漏れる、という人もいます。

「前立腺がんの手術では、前立腺を切除して膀胱と残った尿道をつなげます。手術後に失禁が起こるのは、前立腺のすぐ下の尿道括約筋を損傷することがあるからです。これは尿をストップさせる随意筋なので、傷つくと“蛇口がゆるんだ状態”になるわけです」

手術時に括約筋を極力残す努力をしても、括約筋の近くにできやすいがんの取り残しを避けるためにぎりぎりまで切り込まなければならず、しかも括約筋は肉眼ではほとんど見えない上に、太さも1~1.5センチと個人差が大きいので、予想通りにはいくとは限らないとか。

「失禁には、括約筋のほか、膀胱や勃起神経などが関係している可能性もあります。膀胱を縫い縮めて尿道につなぐため、一時的に膀胱が小さくなり、蓄尿能力が落ちると失禁につながります。さらに前立腺の両横を通る勃起神経にがんが浸潤している際にこの神経を切除すると、排尿障害が回復しにくい、という報告もあります」

婦人科がんや直腸がんの手術と違って、尿意を脳に伝える骨盤神経叢にはさわらないので、尿意がなくなることはまずありません。

「ほとんどの方は3カ月から1年で失禁が改善するので、それまでは尿道の筋肉を引き締める体操や軽い運動などをして、残っている尿道筋を鍛えることが大切です。1年たっても改善しないときは、コラーゲンを注入して失禁をおさえる方法もあります」

なお、放射線治療を受けた場合は、治療後早期に頻尿や下痢などになることがありますが、3、4カ月ほどでおさまるのが一般的。放射線によって組織が繊維化して硬くなるため、膀胱や尿道の弾力がなくなり、数年後に尿失禁が起こることもあります。この場合も、以下の方法を試してみましょう。

尿失禁の予防と対策

1 骨盤底筋体操で、尿道括約筋を鍛える

お尻の筋肉(肛門、尿道)を締めて、1、2、3、4、5とゆっくり数え、次にリラックスさせる「骨盤底筋体操」は、尿道括約筋を鍛えるのに効果的。 「入院中から1日に80~100回繰り返しましょう。日常的に続けることで尿道括約筋が鍛えられ、尿失禁が改善できます」

2 薬剤で、膀胱の蓄尿能力をアップ

手術後は、一時的に小さくなっている膀胱の筋肉をゆるめて、蓄尿能力を高めるために、抗コリン剤という薬を使うこともあります。排尿障害にはいろいろな薬剤が使われますが、薬によって正反対の作用をすることがあるので、必ず、医師の指示にしたがってください。

3 コラーゲンの注入法で尿失禁を改善

「手術後1年以上たっても失禁が改善されないときや、放射線治療後に尿失禁が起こった場合は、膀胱と尿道のつなぎ目にコラーゲンを注入し、開いた尿道を狭める方法もあります。1回で効果がみられないときは、3、4カ月に1度、3~4回繰り返します」 腰椎麻酔をかけ、内視鏡で見ながら行う方法で、注入時間は10分程度。普通は1泊入院し、翌日帰宅できます。

4 尿取りパッドで漏れを防ぐ

最近では、尿取りパンツやパンツに貼れる薄型の尿取りパッドなどいろいろな商品が市販され、漏れの量に応じて選べます。

失禁量を調べるには、1日分の使用済みパッドと、同じ枚数の使用前パッドをデジタル秤で測って差を出せばOK。ちなみに、1日の標準尿量は、1500~2000ccです。

5 昼間は散歩、夜は十分な睡眠を

「睡眠中は膀胱の容積が1.5倍と大きくなるので、尿漏れしにくくなります。夜眠れなくて何度もトイレに起きるという方が多いのですが、日中、軽い運動をして、夜は10時過ぎてから布団に入るようにすると、途中で目覚めずに安眠でき、夜間の尿漏れも少なくなります」

前立腺肥大などの合併によって尿が出にくい方も、就寝1時間前くらいに入浴し、体を温めると夜中の覚醒がなく熟睡できます。

6 高脂肪食、アルコールはほどほどに

ホルモン療法中は体に脂肪がつきやすいもの。また、内臓脂肪がつくと腹圧がかかって失禁しやすくなるので、脂肪の多い食事は控えめにしましょう。

吉田さんより一言

排尿障害ケアの実例

排尿障害で受診された95歳の患者さんは、前立腺がんがリンゴのように硬く大きくなり、腫瘍マーカーのPSAも3000ng/mlの高値を示していました。尿がほとんど出ない尿閉状態で、腎機能は尿毒症の症状。やや認知症があったため、自己導尿は困難と判断してバルーンカテーテルを留置したところ、その夜、ご本人がカテーテルをハサミで切って抜いてしまったのです。そこで翌日、ご家族に自己導尿カテーテルを使って導尿する方法を指導し、ホルモン療法を行いながら、1日4、5回導尿してもらいました。1カ月半後にはがんが縮小。自分で排尿が可能になり、残尿も100ml以下になったため、導尿を中止しました。