精神腫瘍科医の役割とメンタルケアの必要性

メンタルケアの担当は精神腫瘍科医と緩和ケアチーム

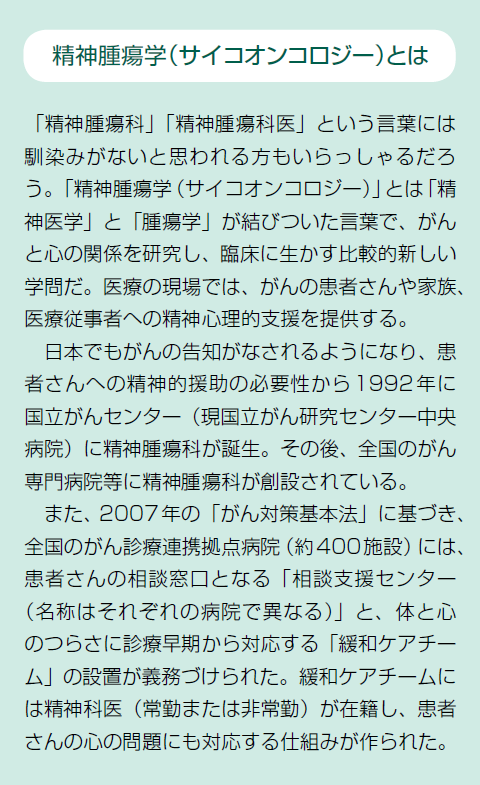

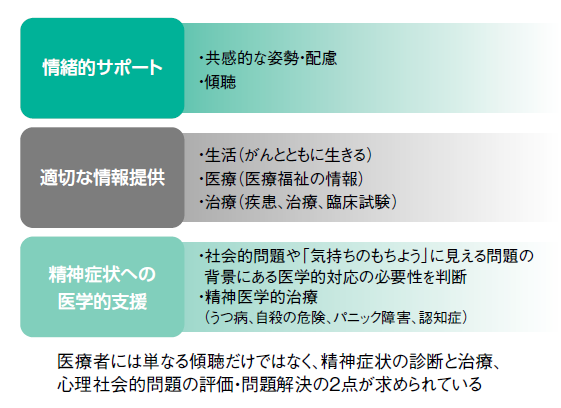

前述のような患者さんや家族の心の悩みには、どのような対応がなされているのだろうか。

「当院では、患者さんの悩みをサポーティブケアセンター/がん相談支援センターや担当の医師や看護師が受け、専門的な心のケアや治療が必要な場合は精神腫瘍科や、精神腫瘍科医を含む緩和ケアチーム(2チーム)が対応しています。また、精神腫瘍科の外来を訪れる患者さんに、精神腫瘍科医が個別に対応することもあります」

現在、「日本サイコオンコロジー学会」の研修を受け、精神腫瘍科医として登録している精神科医は約40名程度(研修修了者は300名程度)とまだ少ない。全国のがん診療連携拠点病院すべてに、がんと心の問題に詳しい精神科医が行き渡るほど十分ではないのが現状だ。

「がんの患者さんが心の問題を相談したい場合、拠点病院の相談支援センターで相談し、解決しない場合は、精神腫瘍科または緩和ケアチームに紹介してもらうのが早道ですね。精神腫瘍科の外来でもいいでしょう。また、来年(2015年)4月からは、各都道府県の拠点病院に外来緩和ケアセンターが設置され、緊急の患者さんにも対応していく予定です」(図4)

精神腫瘍科、緩和ケアチームの構成メンバーは

国立がん研究センター東病院精神腫瘍科は、精神腫瘍科医(精神科のレジデント含めて4名)、精神看護専門看護師(リエゾンナース1名)、心理療法士(3名)等の各職種で構成されている。

「当院では、精神腫瘍科の外来患者さんはすべて精神科医が担当しています。入院患者さんに対しては、精神腫瘍科の医師とスタッフが直接または緩和ケアチームのスタッフとして関わります。精神腫瘍科医(精神科医)は全体の取りまとめやコーディネートを行い、薬物療法の指示や調整をしながら主治医チーム等との環境調整をします。

精神科のケアといっても身体的なケアと一緒に行われるものですから、リエゾンナースが患者さんと病棟スタッフとの調整やアドバイスをします。心理療法士は、ご家族と患者さんとの関係をアセスメント(情報収集、問題抽出)して調整したり、患者さんの話をよく聴いて問題整理の手伝いをしたり��認知症の評価や依存症への対応をしたりしています」

ケース1 60代男性/大腸がんの再発/うつ病

Aさんは大腸がんの手術後、再発し、抗がん薬治療(*FOLFOX)を受けていたが、肝転移、骨転移、肺転移が判明。腰痛、倦怠感、食欲不振、不眠、呼吸困難感が出現した。主治医は、病状の進行による身体症状と判断し、積極的な抗がん薬治療を中止し、症状緩和への移行を提案。精神腫瘍科に紹介された。Aさんの話を聴くと「再発したと言われたのでがっくり。眠れず、食べられず、だるくて息苦しくつらかったが治療を中止されるのが怖くて主治医に言えなかった」とのこと。

がんの進行によるとされていた症状は、実はうつ病の身体症状であり、自分を責める発言等もあることから、精神腫瘍科医はうつ病と診断。抗うつ薬等の薬物療法を行いながら、主治医とも交渉し、治療中止の判断を2週間延期してもらった。リエゾンナースや臨床心理士は家族との話し合いをもち、食事などを強制せずに温かく見守るようにアドバイス。2週間程度でうつ病の症状、身体症状が改善し、再度セカンドラインの抗がん薬治療に戻ることができた。

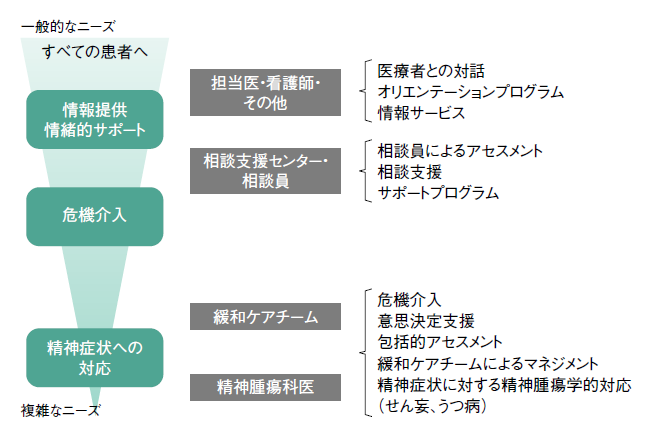

「がんの患者さんのうつ病や適応障害には、病状や治療結果、主治医とのコミュニケーションの不調や情報不足、家族との関係の不調など様々な問題が絡みあっています。痛みによってうつ状態になることもありますし、時間的な余裕がないケースもしばしばあります。通常のうつ病に対して行われる支持療法(傾聴などを中心とするカウンセリング)や薬物療法を行うだけでなく、痛みのコントロールは適切にできているかなど身体状況も見極めつつ、家族や主治医との人間関係の調整などを含めた幅広い対応が求められます」(図5)

*FOLFOX=5-FU(一般名フルオロウラシル)+ロイコボリン(一般名ホリナートカルシウム)+エルプラット(一般名オキサリプラチン)

緩和ケアチームの多職種スタッフと病棟スタッフが連携

「緩和ケア」というと、がん治療不能の患者さんに対するケアと誤解されているが、近年では、がんと診断直後から体のつらさと心のつらさを和らげる緩和ケアが必要といわれている。緩和ケアチームには、体の痛みなどの身体症状に対応する緩和ケア医、精神面でのつらさ(心のつらさ)に対応する精神科医(専任または非常勤)、専従の看護師、担当の薬剤師などの多職種が関わる。

「緩和ケアチーム」というと、多職種のメンバーが揃って病棟を回るイメージがあるが、チームで動くだけではなく、各職種のスタッフが主治医チームや病棟スタッフと連携を取りながら心と体のケアを同時に進めていくという。

「当院では2つの緩和ケアチームがありますが、それでも4、5名のチームでは600床の患者さんはカバーしきれません。そこで、緩和ケアチームとして動くだけでなく、主治医チームや病棟ナースがある程度の症状には対応できるように教育する役割も担い、主治医チームや病棟ナースと一緒に問題を解決していきます」

ケース2 50代女性/乳がんの再発/うつ病

Bさんは、乳がんの手術後半年ほどで、術後ホルモン療法と抗がん薬治療中に再発。骨転移、肝転移が判明し、痛みのコントロールのために入院。MRI検査で脳転移も認められた。担当医から検査結果を伝えたところ、Bさんはひどく落ち込み「何もいいことがない。どうしていいかわからない。死にたい」などと発言。緩和ケアチームに紹介された。不眠、希死念慮などの症状から、うつ病が疑われた。脳転移に対するガンマナイフ(放射線治療)をすべきかどうか悩むBさんは担当医とうまくコンタクトできず、またうつ病による思考能力の低下から意思決定能力が損なわれ「何も考えられない」状態に。

痛みやうつ病の薬物治療等は緩和ケア医と精神科医が担当し、病棟担当の薬剤師が薬の使い方を説明。精神科医は主治医との意見交換も行い、リエゾンナースと病棟看護師が患者の希望を把握。患者の希望する在宅療養も見据えて、家族が話しやすい看護師がアプローチ。在宅介護に備えて、ソーシャルワーカーが介護保険の申請や利用法についてアドバイスするなど、各職種のスタッフが意見交換しながら、同時進行で問題解決に取り組んだ。

1週間ほどでうつ病が改善の兆しを見せ、Bさんの意思決定能力も戻り、主治医とのコンタクトも持てるようになった。その結果、ガンマナイフの治療を受け、自宅に戻ることができた。

「このように難しいケースでも、チームのレベルが高く、多職種のメンバーが連携して知識と知恵とパワーを出し合えれば、よりよい方向に導けることが多いのです」

今後の課題と心のケアの展望は

がん患者さんのメンタルケア(心のケア)と一口に言っても、その症状は様々だ。

病院の受け入れ態勢も、拠点病院であるか否か、心のケアに力を入れているかどうかによって異なると小川さんは指摘する。

「拠点病院でも緩和ケアチームが十分に機能しているのは3割、まずまずの病院を含めても6割程度です。中には、精神科医がいなかったり、実際に動いているのは専従の看護師だけというところもあるのが現状です。さらに問題なのは、拠点病院でがん治療を受ける患者さんは全体の3~5割という事実です。緩和ケアチームの活動が年1回報告される拠点病院については把握できますが、それ以外の病院の対応はわからないのです。このような状況を変えていくためには、患者さんに心のケアを求める声を遠慮なくあげていただくことがもっとも大切です。また、心のケアの専門家やスタッフの人件費が捻出できるように国の施策を考えていただくことも必要ですね」

精神腫瘍科も緩和ケアチームも整備されていない病院で治療中の患者さんや家族が心の問題を抱えた場合は、どこに相談すればいいのだろうか。

「まず、お近くの拠点病院の相談支援センターに相談してください。その病院に通院していない患者さんの困りごとも受け入れることになっています。その窓口から精神腫瘍科または心療内科の外来を紹介してもらい、予約をとって受診することも可能です、また、患者サポートを目的とする患者会やサポートグループを紹介してもらうのもよいでしょう」と小川さんはアドバイスしている。まず声を上げ、アクションを起こすことが大切なのではないだろうか。