院内連携で心の問題を解決する 看護師の役割とは

マニュアルの限界 「傾聴」では寄り添えない

もう1つ、川名さんが実践し重視している「対話」とは、どのようなものだろう。

「簡単に言うと、言葉のキャッチボールです。まず患者さんの話すことを聞いて、納得できたらそう伝え、『あれっ』と思ったら質問する、反応する。特別な手法はなく、対応する側も、何を考えてどう思ったかをその通りに患者さんに返せばいいのです。患者さんの抱える問題は、話していただいて初めて明らかになります。対話の中で、患者さん自身が問題に気がついたり、解決法が見えたり、治療に前向きな気持ちになることはよくあります。話をすること自体で楽になることもあります(対話によるアプローチ 参照)。これが、一般的な看護師にもできるといいのですが、それが意外に難しいのです」

例えば、次のような典型的な患者さんと看護師との会話だ。

「化学療法が不安でしょうがないんです」

「不安なんですよね」

「止めてもいいのでしょうか」

「納得できないのなら、お気持ちを尊重なさったほうがいいかもしれませんね」

いわゆる「言葉のオウム返し」「共感の強調」で言葉を返している。ここに、川名さんは大きな疑問を呈する。

「看護師の教育課程では、このような対応が教えられているようです。『傾聴』や『受容』という学問的な言葉で表現されますが、このようなマニュアル的な対応では不安は解消されません。患者さんにしてみれば『意見も感想も言ってくれない。相談しても意味がない』となり、孤独感が強まります」

川名さんの主張は、従来の技術的な接し方を改めて、「対話」をすべきということだ。

「心の問題の早い段階で、一般の看護師が『対話』を通して問題を見つけ出すことが院内連携のポイントになります」

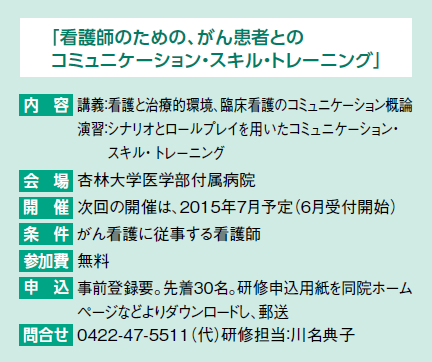

同院では川名さんが中心となって、「対話」を身に付けるコミュニケーション研修を行っている(表3)。対象は、病棟で中心的役割を果たすべき、3~7年目くらいの看護師。院外の看護師も受け付けている。

メンタルケアに結びつく「対話」とは

「いかに質問できるかを身に付けていく研修です」

研修では、シナリオを用意してロールプレイを行う。「患者さんからこんな言葉を発せられたら、あなたなら何と���葉を返しますか?」という場面について、参加者それぞれが実演する。言葉のキャッチボールができていたか、話がずれなかったか、会話の雰囲気はどこで変わったか――などが論議される。

「この方法は傾聴のテクニックとは異なり、看護師が自分の思いを押し込める必要がないので、看護師にもストレスのないコミュニケーション法です。参加者の中には、『オウム返しばかりはつらかった。普通に話してよいんですね』と感想を涙ながらに話す看護師もいます」

この研修は、サイコオンコロジー学会でも看護師への適正なコミュニケーション教育を進める目的で、過去に数回開催している。また、2014年度の診療報酬改定では、「医師または看護師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合」の「がん患者指導管理料」が新たに設定された。看護師の経験など各種要件が定められているが、心理ケアが有料化されるという意味で、医療機関側がより積極的にこの領域に関与できる。

「患者さんは3割負担で1回約700円を払うことで、いわば遠慮なく相談ができることになります。現場で『普通の話』ができて、『どうすればその人らしい生活ができるのだろう』ということに思いをはせられるナースを育てていきたいです」