うつ症状をすくいあげるシステムの確立を

精神症状のすくいあげに効果 ケア導入時期も大幅に早まる

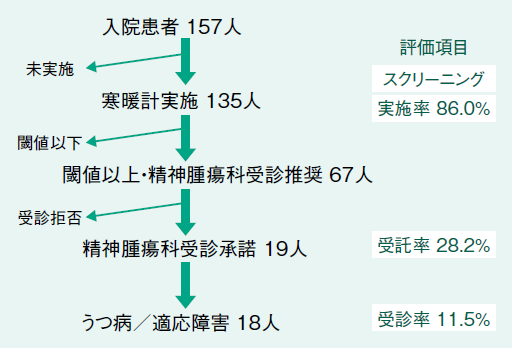

清水さんは2005年に、国立がん研究センター東病院で化学療法の病棟に入院している患者さん157人を対象にDITを用いて、点数が高い患者さんを精神腫瘍科で診療するというプロジェクトを3カ月間実施した。

意識状態などで答えられない人を除く135人中カットオフ値を超え、精神腫瘍科受診を推奨したのは約半分の67人だった。実際に受診を承諾したのは19人で、そのうち18人がうつ病、もしくは適応障害と診断された(図5)。

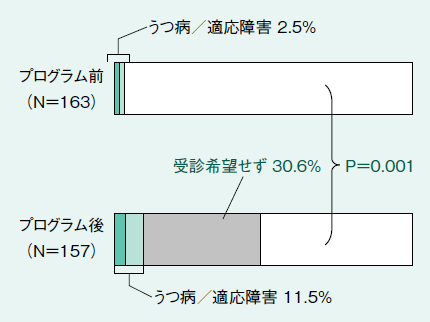

この数字をDITプログラムの実施前と比べると、実施前はうつ病、適応障害の受診率が2.5%だったのに対し、プログラム後では11.5%だった(図6)。

清水さんは、「潜在的な患者さんをすくいあげられることがわかりました」と、DITによって医療者側も患者側も気づきにくい精神症状を判定できたことに役立ったとしている。

また、07年に行った別のプロジェクトでは、精神症状へのケア導入時期がプログラム前はがん治療開始から55.9日目だったのに対し、プログラム後では12.9日目まで早めることができることが明らかになった。

スクリーニング後の精神症状への対応も充実

DITによるスクリーニングで精神症状への対応が必要とされた後は、専門家による対応が取られる。カウンセリングと薬物療法が柱だ。

「スクリーニングで患者さんの潜在的症状を汲み取っても、対処法がなければ意味がありません。有効な介入法が確立されています。昨年(2013年)発表されたメタアナリシスの結果では、カウンセリング(認知行動療法:CBTと問題解決療法:PST)も薬物もともに有効だということが示されました。スクリーニングをする前提として、有効なケアがあることを患者さんたちに知ってもらうことも大切です」

きちんと発見して、きちんと対応すれば、患者さんにメリットがあるということだ。清水さんが経験した一例を引く。

中年の女性が悪性リンパ腫と診断された。すでに夫をがんで失っていた。本人にはうつ���自覚はなかったものの、治療に積極的でない態度も示すようになり、DITを行ったところ、うつ病と診断された。カウンセリングと抗うつ薬でうつ病がよくなったら、前向きに生きていくという気持ちになって、治療を積極的に受けるようになった。

「DITでなくても、うつ病のサインは見つけられるはずです。早く見つければ、ケアの方法はあるのです」

院内コミュニケーションで より効果的なシステムを

一方で、清水さんは課題も指摘する。「マンパワーです。DITは簡便性が特徴なのですが、例えば当院では乳がんの患者さんだけでも1日100人ほど来院するので、外来で全てを行うとなると、とても時間がかかってしまいます。対策として、当院では医師が診察室で行うのではなく、問診票に組み込むという方法をとっています。DITをより円滑に活かすシステムを考えるのが課題です」

スクリーニングのあとも、症状の段階に応じたケアまでの体制作りが必要とされる。

「第一段階の情報提供やスクリーニングから、症状に応じたケアまで、すぐに精神科が関与するのではなく、カウンセリングができる職種が入るなどの役割分担がより患者さんに寄り添った対応につながります。院内でのコミュニケーション、連携が大切です」

今後もスクリーニングの有効性を追究していくという。