たかが不眠、されど不眠――がん患者の不眠からの解放

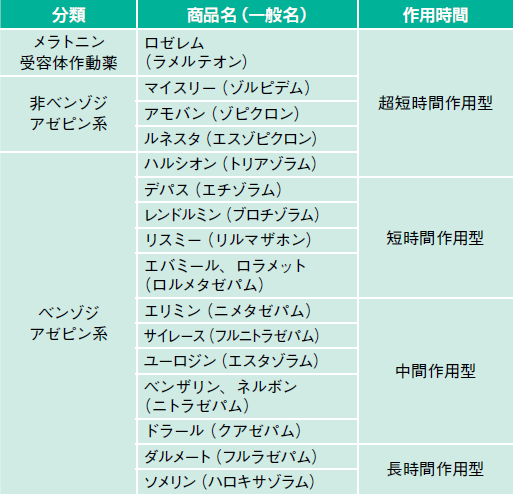

不眠のタイプ別に薬を使い分ける

「不眠が長く続いて日常生活に支障が出ている場合など、早急な手立てが必要な患者さんには薬物による治療を行います。一方、症状がそれほど重くない場合、時間的な余裕がある場合などには、心理面でのアプローチが不眠対策の主体になります」

一言で不眠といっても、なかなか眠りに就けない「入眠困難型」、睡眠中に何度も目が覚める「中途覚醒型」、朝早くに目が覚める「早朝覚醒型」、快適な睡眠が取れない「熟眠困難型」の4つのタイプに分かれている。薬物療法はそうした不眠のタイプによって薬剤を使い分けるという。

「例えば、寝つきが悪い入眠困難型の場合には、体内での作用時間が短く、効果が早く現われる超短時間や短時間作用型の薬剤を用います。また早朝覚醒型の不眠には、体内で長時間作用し、効果がゆっくり現われる長時間作用型の薬物を用いるといったように、それぞれのタイプによって使い分けます」(表2)

ただ、これらの薬剤の使用には注意も必要だ。睡眠薬の中で、メラトニン受容体作動薬に分類される*ロゼレムという薬物以外、薬の使用にあたっては副作用として依存性がある。また、ベンゾジアゼピン系に分類される薬物には高齢者が用いた場合などに、副作用としてせん妄などの意識障害が生じる危険もある。薬物を用いる場合は、医師の指示に従うことが鉄則だ。

*ロゼレム=一般名ラメルテオン

自分でできる 薬に頼らない治療法もある

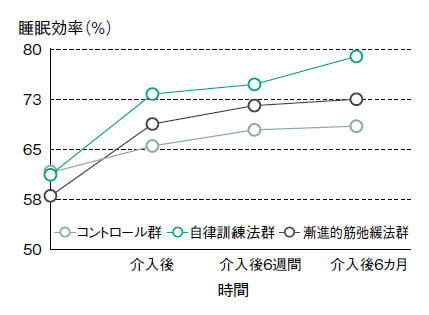

現在、こうした薬物療法はすぐに効果が現れるため、臨床現場では広く用いられているが、薬に頼らない治療法もある。それが心理療法と呼ばれるもので、中でも認知行動療法という治療法が多用されているという。これは、物事の捉え方、考え方を切り替えることで行動の変化を促��心理療法で、不眠解消ではリラクセーション法と呼ばれる手法が多用されている。その中で不眠解消に効果があるとされているのが漸進的筋弛緩法と自律訓練法だ(図3)。

漸進的筋弛緩法は、全身にギュッと力を入れた後にスッと力を抜き、筋肉を弛緩させてリラックスする方法。一方、自律訓練法は自己催眠の1つで、例えば「手が重たい」など決まった言葉を頭の中で唱えて、その後意識を集中させ、手で重たさをただ感じるようにする。そうした所作を繰り返すことで心身がリラックスし、不眠が改善されるという。

吉内さんは18年前から造血幹細胞移植患者に、移植する前の段階からこの手法を指導しているという。「造血幹細胞移植を受ける患者さんは、移植するまではもちろんのこと、移植後も移植した細胞がきちんと生着するまで不安な気持ちで過ごします。また無菌室に隔離されるため、ストレスフルな状態を強いられ、不眠のリスクも高い。加えて治療の影響で口内炎が生じて、薬が服用できなくなることも考えられる。そこで不眠改善のために自律訓練法を学んでもらっているのです」

効果は上々で、この方法を実践することで、寝つきがよくなった、就寝後の覚醒回数が減少したという声が聞かれるそうだ。

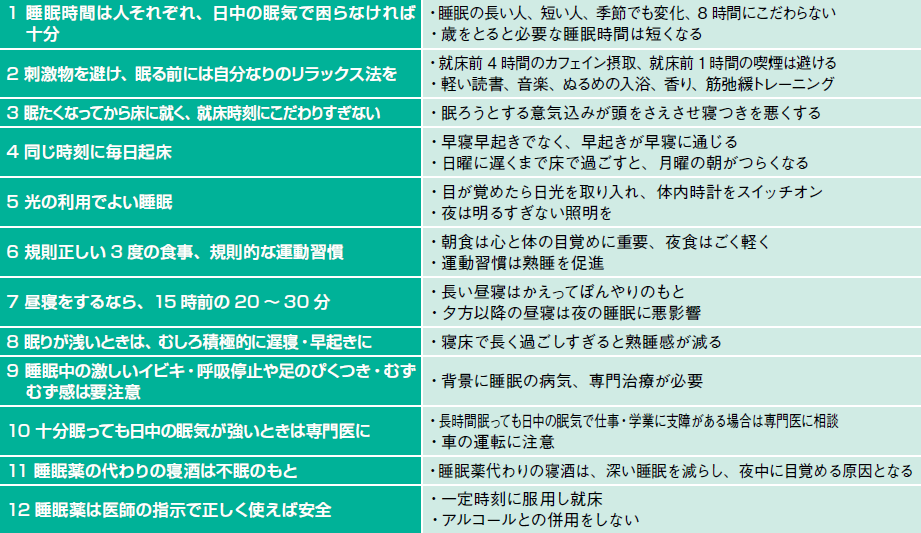

では現実に不眠が疑われる場合には、どうすればいいのだろうか。まずは自らの睡眠をチェックしたい(表4)。

たかが不眠と思わず 積極的に医療者に相談を

「昼間の過ごし方を少し見直すことで不眠を改善することもできます」と吉内さん。例えば「眠らなければ」という思い込みを取り除く、睡眠前にリラックスするための習慣を作る、眠くなってからベッドに向かうようにする――。

そうした生活の見直しで効果がない場合には、市販の睡眠薬を利用するのも一法だ。しかし何より大切なのは、不眠の兆候を感じたら、医療者に相談することだろう。

「眠れないくらいで医療者に相談していいのかと思われる方もいらっしゃいますが、少なくても眠れない日が1週間続くようなら、迷わず医師、看護師などに相談してもらいたい」と吉内さん。不眠はそれ自体が厄介なものだが、その陰にうつ病など、他の病気が隠れていることもある。たかが不眠と軽く見ないで、積極的に改善していくことが大切である。