がん治療薬との相互作用にも注意!うつ病、せん妄、不眠の薬物療法の進め方

終末期の段階になると 約9割にせん妄が現れる

入院する前は何でもなかった人が、入院して手術を受けた途端、意識が混乱して時刻や場所がわからなくなったり、点滴を引き抜いたり、人によっては徘徊を始めたりすることがある。これがせん妄である。一見、認知症かと思えるような症状が現れるが、認知症とは違うものだという。

「認知症の症状は徐々に進行しますが、せん妄は急に現れます。また、1日の中で症状が大きく変化するのもせん妄の特徴です。昼間はすごくしっかりしていたのに、夜になったら意識が混乱して、訳のわからない行動を始めてしまったりします」

また、せん妄には2つのタイプがある。1つが、点滴を引き抜いてしまう、徘徊する、突然暴れる、という活動性の高いタイプ。もう1つが、昼も夜も半分目を閉じ、うとうとしているようなタイプである。このタイプは反応が鈍く、質問をしても返答が緩慢で、活動性が低下している。

「せん妄は体が機能異常を起こすことが原因となります。それによって脳の機能が影響を受け、認識が不明瞭になったり、意識が混濁するのです。結果として、不穏など過活動になる人もいれば、反応が鈍く自発性が低下する低活動になる人もいます」

とくに活動性の低いタイプは、うつ病と間違われることが少なくないという。せん妄なのに抗うつ薬が使われると、症状は悪化してしまう。現れている症状から、正しく診断することが必要となるのである。

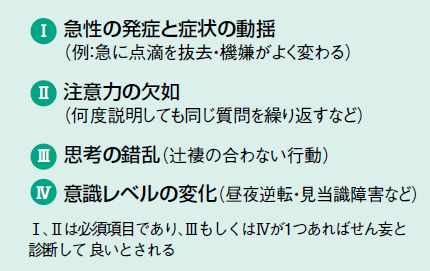

そのための1つの目安となる評価法がある(図4)。この中のⅠとⅡが揃っていて、さらにⅢもしくはⅣが1つでもあれば、せん妄と診断して良いとされている。

「終末期のがんの患者さんでは、約9割がせん妄になるといわれています。特別な症状ではなく、がんの終末期になれば、誰にでも起こり得る症状なのです」

せん妄の薬物療法では 抗精神病薬が第1選択

せん妄は体の機能異常が原因となり、それによって脳の機能が影響を受けることによって起こる。例えば、がんに伴う疼痛や呼吸困難がある場合には、それだけでせん妄の原因となってしまう。従って、せん妄が現れた場合には、まず身体的な問題を取り除く治療をしっかりと行う必要がある。

「身体的な治療を行った上で、せん妄の薬物療法が行われます。このとき、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬、睡眠薬が使われることがありますが、必ずしも適切とは言えません。これらの薬剤でせん妄が悪くなる人の���うが多いからです」

せん妄の薬物療法において、まずは*セロクエル、*リスパダール、ジプレキサなどの抗精神病薬を用いられることが多い。

「抗精神病薬の副作用にも注意が必要です。手足がこわばるといったパーキンソン病様症状を引き起こすことがあるため、その選択は患者さんの身体状況をみながら判断します。内用液があるリスパダールは口から飲む上で簡便というメリットがあります。また、ご高齢の方や体力が低下した患者さんでは血中半減期が短く、パーキンソン病様症状が抗精神病薬の中では起きにくいセロクエルをはじめに選択する医師もいます」

佐伯さんはこうも言う。「せん妄が生じた場合、まず抗精神病薬で鎮静を、というのではなく、その原因になっている体の病態を可能な限りおさめることが何よりの治療です。せん妄により点滴を抜去し、体の治療を妨げたり、昼夜のリズムが整わないようなことがあった場合、抗精神病薬などの向精神薬を使用し、安寧を得ることで身体の治療がスムーズに行えるようにすることが本来の目的なのです」

*セロクエル=一般名クエチアピン *リスパダール=一般名リスペリドン

不眠の薬物療法には 依存の心配がある

患者さんの中には不眠に悩む人も多い。「心理的な『因子』はもちろんですが、がんによる身体的な変化が脳に対して何らかの影響を及ぼしたりすることも、不眠の原因ではないかといわれています」

眠れないという症状に対して、よく使われているのは、睡眠薬の*レンドルミンや、抗不安薬の*デパスである。

「これらの薬は、薬物依存などを起こさない安全な薬であるといわれてきました。しかし、ある程度長期にわたって服用を続けていると、服用を止めたときに禁断症状が出ることが分かってきたのです」

薬物依存が起きる理由の1つとして、同じタイプの薬剤を併用することで、過剰投与になっているケースがある。例えば先のレンドルミンとデパスは、睡眠薬と抗不安薬という異なる種類の薬に思えるが、どちらもベンゾジアゼピン受容体作動薬という同じタイプの薬である。そのため、両剤を併用するだけで、2種類の同じタイプの薬を服用することになる。

それでも熟睡できない場合、向精神薬の処方に習熟していない医師により、さらに同じベンゾジアゼピン受容体作動薬を上乗せされる……といった悪循環に陥ることがある。図1に記載の*マイスリー、*アモバン、*ルネスタといった非ベンゾジアゼピン系睡眠薬についても、脳の中で働きかける部位は同じであり、依存のリスクは同じである。

「わかりやすく言えば、種類が違うからといって日本酒とワインとウイスキーなどのアルコールを一緒に飲むようなものです。ベンゾジアゼピン受容体作動薬という同じタイプの薬を複数使うと、薬物依存などのリスクはさらに高まります」

ただ、薬を過剰に恐れる必要はないとも佐伯さんはつけ加える。種類や服用期間を考えながら適切に処方がなされていれば、薬物依存のリスクは少なくなり、心の安寧が得られるという。

*レンドルミン=一般名ブロチゾラム *デパス=一般名エチゾラム *マイスリー=一般名ゾルピデム *アモバン=一般名ゾピクロン *ルネスタ=一般名エスゾピクロン

抗精神病薬や抗うつ薬で熟睡できることもある

ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、ただ単に眠るためだけの薬で、眠れたとしても深い熟睡感は得られないことが多い。深い睡眠を得るという効果に乏しいのだ。そのため、もっと熟睡したいということで、薬を増やしてしまうケースが多い。

「がんが再発したといった悪い知らせを聞いたときや、ステロイドの入った抗がん薬治療を受けているときには過敏性が著しく高まり、なかなか眠りにつくことができなくなることもあります。そのようなときに、睡眠薬のレンドルミンや抗不安薬のデパスを使ってもよく眠れません。このような場合には、鎮静作用を持つ抗精神病薬のセロクエルあるいは、抗うつ薬の中でもリフレックスやレメロン、*テトラミド、*レスリン、*デジレルを使う場合もあります」

これらの薬は深い睡眠が得られるのが特徴である。やはり長期にわたって使うのではなく、ベンゾジアゼピン系睡眠薬で不十分なときに、短期間だけ使うとよい。

効果はさほど強くないが、自然な睡眠が得られることを特徴とした新しいタイプの睡眠薬もある。メラトニン受容体作動薬の*ロゼレムがそれだ。

「メラトニンは体内時計を調節している物質で、日が落ちて辺りが暗くなると分泌され、自然と眠くなってきます。そのため、この薬を夕方に飲むと、自然と昼夜のリズムが整い、睡眠に入っていきやすくなります。ベンゾジアゼピン系睡眠薬に比べると、効いたという感覚に乏しいのですが、翌日まで薬剤の効果が続くようなことは少ないとされます」

不眠の裏に原因となる体の病気が隠れていることもある(図5)。

がんの患者さんによく見られるのは、「脚がむずむずして眠れない」「体全体がなんだか落ち着かない」と訴えるむずむず脚症候群である。

「がんの患者さんがむずむず脚症候群になりやすいことは、疫学研究で明らかになっています。この症状に対して普通の睡眠薬は効果がありません。そのため、どんどん薬を増やしてしまい、翌日まで薬が残って朦朧とする、などということが起きてしまいます。むずむず脚症候群には、適切な薬を選択することが大切です」

むずむず脚症候群の治療薬としては、*ビ・シフロール、*レグナイトという薬がある。こういった薬を使用することで、睡眠薬の過剰投与も防ぐことができる。

睡眠時無呼吸症候群や前立腺肥大症が、不眠の原因になっていることもある。睡眠時無呼吸症候群では、寝ている間に気道が閉塞するなどして呼吸が止まり、目覚めてしまう。それが繰り返されるため、眠りが浅くなる。前立腺肥大症があると、排尿のために夜中に何度も起きることで、十分な睡眠がとれなくなる。

「このような場合には、原因となる病気の治療が必要となります。不眠の裏にこのような病気が隠れていないかをチェックしておくことも大切です」

*テトラミド=一般名ミアンセリン *レスリン、デジレル=一般名トラゾドン *ロゼレム=一般名ラメルテオン

*ビ・シフロール=一般名プラミペキソール *レグナイト=一般名ガバペンチン

心の症状があったら 気楽に相談しよう

がんの治療を受けている患者さんは、心のケアを必要としていることが多い。そのための専門医として、精神腫瘍科医(サイコオンコロジスト)が存在する。

「患者さんの中には、眠れなくて困っている、気分が沈んでつらい、といった悩みを相談していいのだろうかと考える人もいるようですが、気楽に精神腫瘍科医に相談して下さい。もちろん必要に応じて専門的な治療も行いますが、話を聞いてもらうだけで心が楽になるということもあります」

治療を続ける上で心の健康を保つことは重要だ。適切な心のケアを受けるためにも、がん患者の心の病を専門とする精神腫瘍科医に1度相談してみてはいかがだろうか。