苦しいのは患者だけではない 家族に「第2の患者」以上の位置づけが必要

起こりうることに備える より良いケアのために

石田さんは大切なポイントとして、将来への心理的備えをあげた。

「これからどうなるかわからなくて不安、ということが多くあります。そのときには、『このような状態になることがあります。そのときにはこのような対応をしましょう』と具体的な例を医師と共に医学的な見地からお話し、心理的な面でも準備をしてもらいます」

例えば、せん妄。意識障害だが、いきなり目にすると家族は大きなショックを受ける。点滴チューブを切る、看護師に暴力をふるう、「こんな旅館には居られない」と怒り出す……。

「家族から見ると、立派なお父さんがどうしちゃったんだろうと衝撃を受けます。抗がん薬、モルヒネ、睡眠薬など原因がわかればそれを取り除けば治ります。それを知っておくだけでもショックは軽減されます。一方で、最期の致死的な意識障害の場合はそのことをお伝えします」(大西さん)

石田さんは家族の精神ケアの意義を「家族外来の目的は、身体的にも精神的にもより良い状態で患者さんの看病をしてもらうための支えとなることです。双方ともによいケアを考えるための外来と位置付けています」と話した。

遺族の心を傷つける周囲の言葉

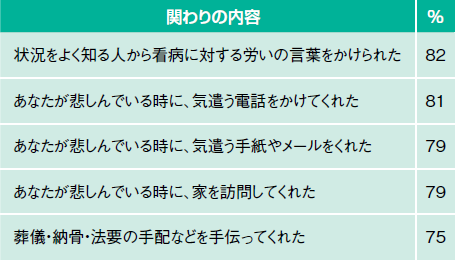

表3 周囲からのどのような言葉かけや働きかけが助けになったか

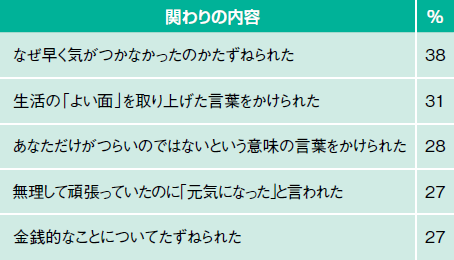

表4 周囲からのどのような言葉かけや働きかけがつらかったか

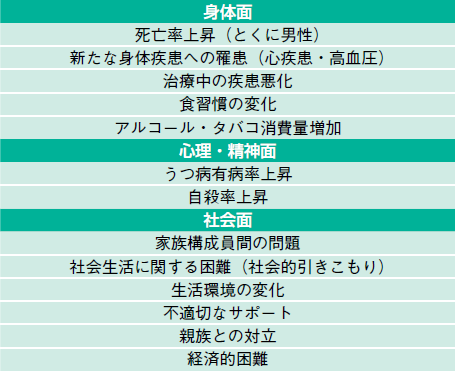

家族の苦悩は、最愛の人を失った後も続き、看病中とは別の精神的な痛みも加わる。これまでの研究では、配偶者を亡くした男性は死別後6カ月の死亡率が約40%上昇したり、心疾患やうつ病の有病率が上がったりすることが報告されている(表2)。

石田さんは、2012年にがん患者遺族を対象とした全国調査を行った。その結果、「周囲からの言葉かけや働きかけが遺族に影響するか」については、約40%が「影響した」と答えた。その内容のうち、「どのような言葉かけが助けになったか(複数回答)」では、「看病に対する労いの言葉をかけられた」が82%でトップ(表3)。

逆に「どのような言葉かけがつらかったか(同)」では、「なぜ早く気がつかなかったのかとたずねられた」(38%)が最も多く、慰めたつ��りであろう「あなただけがつらいのではない」ということもつらい言葉として受け止められることが分かった(表4)。

つらかった項目で2番目に多かった「生活のよい面を取り上げた言葉をかけられた」は、亡くなったことにより看病や家事の負担が減ったことなどを指摘されたケースだ。石田さんはこの結果を見て、「周囲に対して望ましい関わりを提案する啓発活動も進めなければならない」と述べている。

医学的な見地から誤解を解く

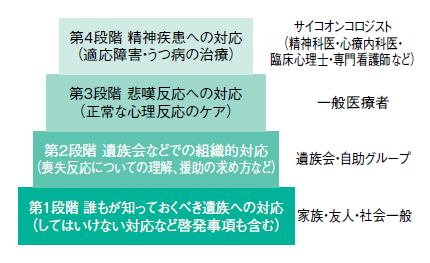

遺族ケアには、4段階のレベルが考えられる。

援助の中心は親族や友人が多く、その援助では対応しきれないときや、遺族が親族や友人に迷惑をかけたくないと考えたときに専門職のケアを受けることになる。遺族外来でのケアの指針について大西さんは次のように説明する(図5)。

「闘病時の看病不足や治療選択への後悔で悩んでいる遺族には、医学的な見地から本人の誤解を解くようにしています。例えば、モルヒネや鎮静薬で死期を早めることはありませんし、逆に苦しまなくて済んだということを説明します。周囲の人からの不用意な言葉よりも、医師としての見解を信じてもらおうということです」

家族や遺族に関する精神的な問題への対処という領域はまだ歴史が浅く、今後も調査と対策強化を進めていくという。