緩和ケアを受ける家族の子どもにも目を向けて欲しい

誰も悪くない、いつも通りでいいことを伝える

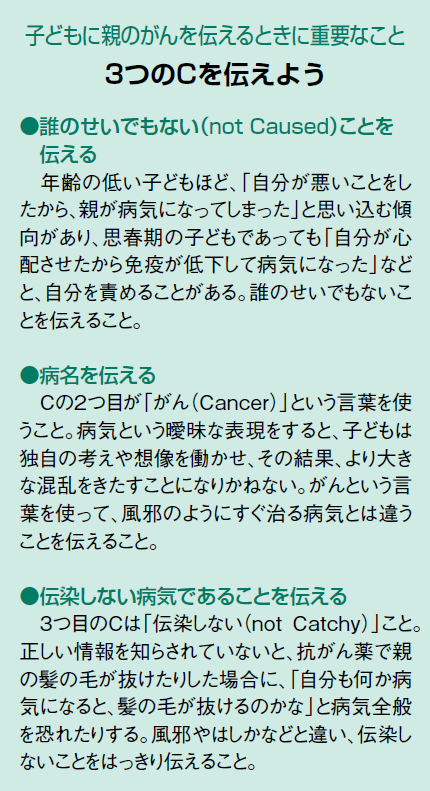

家族ががんになると、事実を子どもに話すかどうか、話すとしてもどこまで話したらいいのか、だれもが悩みがちだ。大曲さんは「話すか、話さないか、最終的にはご家族の判断ですが、その子自身が知りたがっているかどうかが大事」と言う。

「子どもに心配をかけたくないという気持ちもあるでしょうが、子どもは病気について何も知らされなくても、いつもと違う何かが起こっていることに気づきます。お母さんが病気でイライラしているとき、何も知らされていなければ、自分のせいではないかと思ってしまう子も少なくありません。1人で悪い想像を膨らませ、より大きな不安を持ってしまうこともあるのです。また、何も知らされなければ、子どもは後になって信頼されていなかったのかと思い、隠されたことにショックを受けるかもしれません」

親の病気を伝えるときは、誰も悪くないこと、普段通りにしていいこともしっかりと伝えて欲しいと言う。

「ほかの家族から『いい子にしていてね』と言われたことで心理的なストレスがかかり、食欲が落ちたり、眠れなくなったりする子もいます。とくにいい子にしている必要はなく、いつも通りでいいことを伝えてあげたいですね」

さらに、家族間できちんと情報を統一することも大切だ。

「親が真実を伝えても、祖父母が『違うよ』と言ってしまったら、子どもは誰を信じていいのかわからなくなります。そのことが原因で、身体症状が出たり、わがままが目立ってきたりすることもある。必ず情報は統一して欲しいものです」(小川さん)

子どもを見守る目を地域にも広げていく

患者の家族を支援する質を高めるには、ほかの病院スタッフに家族の気持ちを伝えておくことも重要になる。小川さんは言う。

「私は限られた時間の中でも自由に使える時間があるので、患者さんやその家族となるべくコミュニケーションをとるようにしています。患者さんの悩みや、残していく家族への思いなどを引き出し、大曲さんには子どもの困っていることや気掛かり、気持ちなどを聞いてもらう。また、ほかの患者家族には、患者さんをどう支えようと考えているかなども聞き、それらを記録に残してほかのスタッフに伝えていきます。患者のケアに関わるスタッフが、家族の気持ちを理解しているのといないのでは、家族への声掛けや配慮の仕方がまったく違ってくるからです」

また、家族へのサポートは病院内だけに限らない。見守る目が多ければ多いほど、子どもを支えることができる。必要があれば、幼稚園や学校などの教育機関、地域の小児科、児童相談所などと連携し、継続してサポートしていくと言う。

「複雑な家族背景だったり、退院後もケアが必要だったりする場合は、退院前に地域の訪問看護師さんやケアマネージャーさんに来てもらい、こちらの緩和ケアチームや医療チームと一緒に退院前カンファレンスを開き、情報を共有しています」

母子家庭でお母さんの病状が厳しく養育が難しいなどのときは、児童相談所や子ども支援センターの方、ソーシャルワーカー、主治医などに加わってもらい、みんなで子どもの支援について検討することもあるそうだ。

CLSがもっと増えて 子どものケアを広めたい

同センターの緩和ケア科医長である徳原真さんは、子どもの心の支援について次のように話す。

「これまで私が勤務した施設には、こうした患者家族や子どもへの支援体制はなく、この病院へ来てはじめてCLSの活動を知りました。患者の家族は悩みがあっても医師には打ち明けづらく、私たちも患者家族や子どもの心のケアまで、なかなか目が届かない。家族のみなさんは大変な状況に直面し、自分たちだけで乗り越えようとされてきたと思います。

ぜひCLSがもっと増えて、様々な施設で子どもの心のケアに取り組んで欲しい。私たちの取り組みを多くの医療者や患者さんに知っていただきたいのです」