食事も外出もスポーツも、なんでもできる 成功体験を重ねて、ストーマと仲良く過ごそう!

自分のストーマと装具の交換に慣れる

ストーマ装具は、おなかに貼る面板と、便を受けてためる袋(パウチともいう)で成り立っています。 「防臭・防水効果があるので、適切な使い方をすればニオイや漏れは起こりません」

●ワンピースとツーピース 各メーカーから各種のストーマ装具が市販され、その種類は膨大ですが、面板と袋が一体のワンピースタイプ(単品系装具)、面板と袋が取りはずせるツーピースタイプ(2品系装具)があります。ワンピースタイプは価格が安価で、かさばりにくいのがメリットです。ツーピースタイプは、密封容器の蓋のように袋がはずせて、面板をおなかに貼ったままで袋だけ何度でも交換できます。交換用の袋の種類もいろいろあり、温泉などでは小さな袋をつけて入浴することも可能です(右写真参照)。

●面板のタイプ おなかに貼る面板は、直径10センチほどの丸形や四角形で、平らなタイプと凸型のタイプがあります。ストーマに高さがある方は平らなタイプ、ストーマの高さがない方、ストーマ周囲が陥没している方、皮膚にしわやたるみがある方は、しわをのばして密着できる凸型タイプが向いています。

●皮膚保護剤 面板は、直接おなかに貼りつくシートタイプの皮膚保護剤(粘着剤)でできていて、フィルムをはがしておなかに密着させるとしっかり固定できます。皮膚保護剤には、皮膚に便がつかないように保護する作用、汗や排泄物の水分を吸収する作用、皮膚に密着する作用、かぶれた皮膚を治す作用などがあります。水分を吸収すると、ストーマの周りの皮膚保護剤(面板の中心部)が溶けてくるので、交換の目安となります。

皮膚保護剤の種類も多く、各社とも皮膚保護剤の種類違いの面板を数種類用意しています。また、練り状やシートタイプ、パウダー状など、補正用の皮膚保護剤も発売されています。おなかの形や皮膚の状態、湿り気などを調整して、面板の密着度を高めるときなどに便利です。

●面板に穴をあける 自分のストーマの直径に合わせて、面板の中央にストーマ用のはさみなどで穴を開けてから使います。最初から穴を開けたタイプもあります。

面板の穴は、自分のストーマより直径で6ミリ程度大きくなるようにカットするのがコツ。穴とストーマに隙間がないと、ストーマを傷つけることがあります。逆に、穴が大きすぎると、ストーマ周囲の皮膚に便が付着してかぶれやただれの原因になります。アルカリ性の便は肌の大敵ですから、できるだけ皮膚につかない工夫が必要です。

●便の処理 便を捨てるタイミングは袋の半分ほどたまったときです。

「洋式トイレに座って捨てるのが簡単です。なるべく、今までの日常生活のスタイルを変えずに対処することが最大のコツです」

袋の中に消臭潤滑剤をスプレーしておくと、固形便でもスムーズに捨てられます。ニオイが気になる方は、消臭剤でカバーしましょう。S状結腸ストーマなら、朝の排便が終わった後に便を捨てれば、普通は翌日まで排便がないので楽です。便の出ない時間のタイミングがわかってきたら、その間に入浴や装具の交換をするのも一案です。

●装具の交換 ストーマ装具の交換は、3~4日に1回が目安ですが、皮膚保護剤の素材によって、肌に優しく溶けやすいものから、長持ちするものまでいろいろあり、パンフレットに毎日用、3~5日用、7日用などと表示されているので参考にしましょう。

「発汗量や便の水分が多いと皮膚保護剤の溶けが早く、個人差もあります。自分が気持ちよく過ごせるように、交換の間隔を調節するといいですね」

装具の交換は、入浴時に行うと手軽です。装具は防水効果があるので、つけたまま湯船に入ることができます。装具をはずして入浴しても、ストーマ内部に水が入ることはありませんが、不意に便が出ることがあります。体が温まったら、洗い場で装具をはずして、ストーマ周囲の皮膚を石けんで洗い、シャワーできれいに流します。脱衣所で十分に汗をふいてから、新しい装具を装着します。

癌研有明病院HP「ストーマ(人工肛門)について/Chapter.3:装具の交換方法」を参照

便の漏れやニオイ、皮膚のかぶれ対策

便の漏れやニオイは、装具の貼り方が原因となっていることがあるので、貼り方を工夫してみるのも一案です。ストーマ装具を貼るときにしわやたるみがあると便が滲みだして、ニオイやかぶれの原因になります。しわの部分に、練り状(ペースト状)の皮膚保護剤を埋めこんでから装具を貼ると漏れが防げることがあります。便がストーマの周りに滲みだして皮膚が荒れるときは、面板の穴のまわりにぐるりと練り状の皮膚保護剤をつけてから貼る、ストーマの周りが湿っているときは、パウダー状の皮膚保護剤をつけて乾燥させてから貼るなどの方法もあります。

「トラブルの原因は、装具や皮膚保護剤の選択、貼り方、交換の時期、交換の仕方、便の拭き方、ストーマの洗い方などいろいろな要因が考えられます。ストーマ外来のある病院を探して、専門のナースに相談するのが一番の早道です。いろいろな患者さんを診ているプロだからこそ原因を見つけやすく、その方のストーマに合った対策をたてやすいものです」装具の皮膚保護剤の種類を変えるだけでかぶれが治ることもあります。

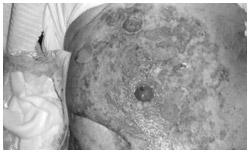

ストーマ造設の手術後の早い時期(入院中)に、循環障害、ストーマ壊死、ストーマ狭窄などの合併症がまれに発生することもあります。また、ストーマ管理が悪いと、粘膜損傷、細菌感染による皮膚障害、ストーマ周囲の良性ポリープなどの合併症が起こることがあります(右上写真)。

「これらの合併症は自己流のケアでは対処できないので、必ずストーマ外来で診察と適切な処置を受けてください。正しい管理法によって治ることもあります」

日常生活は今までどおりに。スポーツ、海外旅行もOK

「ストーマがあっても、してはいけないこと、食べてはいけないもの、着てはいけないものはありません。うつぶせに寝ても大丈夫。スポーツや海外旅行、岩盤浴やホットヨガを楽しんでいる方もいます」

外出時や災害対策用に、普段から交換用具一式(予備の装具、不透明なファスナー式ポリ袋、濡れティッシュ、ティッシュなど)を用意しておきましょう。外出時には必ず携帯し、飛行機を利用するときは、機内持ち込みのバッグにも入れておきましょう。飛行機の機内では、離陸、着陸前に便を捨てておくと安心です。ストーマ装具を固定する専用ベルトや、夏場の汗を吸収するホルダーなどもストーマ装具メーカーから市販されています。カバーなどを手作りしてもいいでしょう。

「駅や空港、ビルなどに、ゆったり使えるオストメイト用のトイレ(右写真参照)も増えています。1つひとつ、日常生活の成功体験を通しながら安心感を得て、新しいストーマと一緒の生活に慣れていっていただきたいと思います」

癌研有明病院

医療支援センター医療支援室 WOC外来

電話:03-3520-0111(代表)

ストーマの予約/担当 武田信子師長