「風邪っぽい」ときに家庭でできるこんなこと!

風邪の予防・対策

4 ビタミンCで免疫力をアップ

ウイルスなどを排除する免疫システムの中心メンバーは白血球です。ビタミンCは白血球の働きを高め、それ自身でもウイルスの活動を抑える作用があります。また、体の細胞と細胞をつなぐ結合組織、コラーゲンの生成を促し、のどや鼻などの粘膜を丈夫にして、風邪のウイルスが増殖しにくい環境を整えてくれます。ちなみに、発がんを抑制するともいわれ、風邪とがん、両方に対抗する意味でも、たっぷり補給したいビタミンです。

ビタミンCが豊富に含まれる食品は、いちご、キウイフルーツ、ミカンやオレンジ、グレープフルーツなどの柑橘類、柿、ブロッコリー、菜の花、ジャガイモなど。

ビタミンCは、水溶性で水に溶けやすいので、調理する場合は、電子レンジを利用したり、汁ごと食べられるスープなどに。

何種類かの果物をフルーツポンチにしたり、野菜と一緒に生ジュースなどにすると、発熱時や食欲がないときにもよさそうです。

5 ビタミンAでのどや鼻の粘膜を強化

皮膚、目、口腔、気管支、肺などをおおう上皮組織に働きかけ、粘膜を保護し、健康に保つのがビタミンAです。

ビタミンAには、動物性食品に含まれるレチノールと、植物性食品に含まれ、必要な量だけビタミンAに変わるβ-カロチンの2タイプがあります。前者を含む食品の代表は、レバー、ウナギ、アナゴなど、後者の代表は、ホウレンソウ、春菊、人参、カボチャなどです。

ビタミンAは、脂溶性のビタミンですから、油を使って調理すると吸収力が高まります。

ちなみに、緑黄色野菜を食べている人のほうががんになりにくいという疫学調査報告もあります。多様な成分が含まれる野菜や果物をたっぷりとることは、風邪だけでなく、がん予防のためにもおすすめです。

6 エネルギーと水分をたっぷり補給

風邪をひくと、発熱したり汗をかいたりして水分が失われ、エネルギー消費量も増えるので、水分とエネルギーの補給も大切です。

エネルギー源としては、消化に時間がかかる脂肪より、エネルギーに変わりやすい穀類やいも類などの炭水化物がおすすめ。

のどごしのよいくず湯やおかゆは、食欲がないときに食べやすく、胃に負担をかけずにエネルギーと水分の両方を補える昔ながらの知恵です。

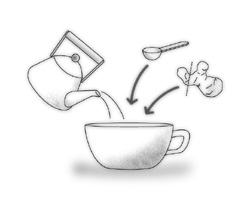

葛湯の作り方

1カップの水と砂糖20グラムを鍋に入れて熱し、沸騰したら、葛粉10グラムをひたひたの水で溶いたものを加え、かきまぜる。再び沸騰してトロリとしたらできあがり。梅がゆの作り方

米1/2カップに5倍の水を加えておかゆを炊き、梅干しと青ジソのみじん切りを混ぜ合わせる。

ビタミンC、ビタミンAの豊富な野菜や果物の生ジュースに、ヨーグルトやはちみつをプラスしてもいいでしょう。

吐き気があったり、酸味があるものを受け付けないとき、アイスクリームやプリンなら食べられることがあります。また、カボチャやジャガ���モのマッシュやポタージュなども、口あたりよく、食べやすそうです。風邪のときはカロリー補給が先決。口に入るものを食べて、体力の消耗を防ぐのが賢明です。

7 のどの炎症や咳にはショウガやネギを

漢方薬の葛根湯にも使われているショウガには、ショウガオール、ジンゲロンという辛み成分やジンギベレンという香り成分が含まれ、殺菌、発汗、消炎、鎮痛、咳止めなどの効果があります。

おろしショウガにはちみつを加え、お湯を注いで飲む昔ながらのショウガ湯は、のどの炎症を抑えたり、体を温めるのに有効です。紅茶にジンジャーパウダーを加えてジンジャーティーにしたり、くず湯におろしショウガを加えてもいいでしょう。

甘いのが苦手な方は、おろしショウガときざんだネギに味噌を加え、お湯を注いでどうぞ。ネギに含まれる硫化アリルのアリシンには抗菌作用があり、のどの痛みや咳を鎮める効果も。ビタミンB1の吸収を高めるので疲労回復にも役立ちます。

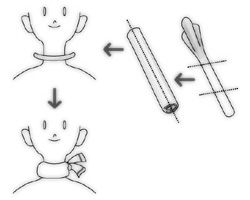

ネギの消炎作用を利用した民間療法が「ネギ湿布」。のどの痛みや咳に効果があるといわれています。 ネギやショウガの刺激が強すぎる、と思われる人は、少量にするなどの工夫をしてください。

8 のどや鼻が乾燥したら蒸しタオルで保湿

のどや鼻が乾燥してヒリヒリしたり、咳が出るときは、熱い湯で絞ったタオルを口と鼻にあてて湯気を吸い込み、空気の通り道を湿らせるとラクになります。乾燥を好むウイルスを弱らせるためにも、一石二鳥。

熱を下げたいときは、冷やしたタオルや氷枕、保冷剤などで体を冷やすのも一法です。首の横や、腋の下、脚のつけ根など、太い動脈がある場所にあてると効果的。

9 熱があったら、首の横を冷やす

古くから風邪に使われている漢方薬の葛根湯は、風邪のひきはじめや体がだるいときに効果的。風邪の初期症状が現れたときにすぐ葛根湯を飲んで、悪化させないようにしている、というドクターは意外と多いものです。

熱めの湯に溶かして飲むのが基本ですが、飲みにくい方は、多少効果が落ちても、顆粒をそのまま水で飲めばよいでしょう。葛根湯入りの錠剤も市販されています。

疲れたり、体力が落ちたりしたときに、免疫力全般を高める十全大補湯を飲む、というドクターもいます。

10 風邪薬は症状に合わせて選ぶ

市販の風邪薬は、症状を緩和するためのもの。薬剤によって対象とする症状が違うので、目的に合わせて選びます。

くしゃみや鼻水用のものは、抗ヒスタミン剤、血管収縮剤などが主成分です。咳、たん、のどの痛みの薬剤には、気管支拡張剤、鎮咳剤、去痰剤、抗ヒスタミン剤、消炎剤などが含まれています。

解熱・鎮痛剤には、ピリン系、アスピリン系、イブプロフェン系、アセトアミノフェン系があります。ピリン系にアレルギーを起こす人があることから、非ピリン系の薬剤が次々に開発されてきました。アスピリン系は消炎・鎮痛効果が高いのですが、人によっては胃腸障害が出ることがあります。アセトアミノフェン系は、胃腸への負担は軽い半面、作用がやや弱いのが難点。リウマチの薬が転用されたイブプロフェン系は、胃腸障害が出にくく、鎮痛作用が高いので、頭痛や関節痛などに向く薬剤といえます。

なお、抗がん剤を点滴または服用している場合、併用してはいけない薬もありますから、医師に相談してください。

11 改善しないときは、医師に相談

これらの方法を試してみて2~3日しても症状が改善しないときや、熱が下がらないときは、医師の診察を受けてください。

(参考文献)

『図解 かぜの治し方』(主婦の友社)

『食の医学館』(小学館)

『ハーブブック』(山と渓谷社)

『ナチュラルメディスン』(春秋社)

『栄養成分事典』(主婦の友社)

『栄養成分バイブル』(主婦と生活社)