消化器症状の緩和:緩和ケアではガイドラインより臨床現場の知恵がモノを言う! 消化器症状の緩和は原因究明がカギ

原因治療の限界を超えるために

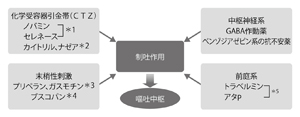

*1=D2受容体拮抗薬 *2=5HT3受容体拮抗薬 *3=消化管運動亢進薬 *4=抗コリン薬 *5=H1ブロッカー 薬剤名はすべて商品名(余宮きのみ氏資料より改変)

*1=D2受容体拮抗薬 *2=5HT3受容体拮抗薬 *3=消化管運動亢進薬 *4=抗コリン薬 *5=H1ブロッカー 薬剤名はすべて商品名(余宮きのみ氏資料より改変)しかし、たとえば高カルシウム血症や低ナトリウム血症ならば薬で補正できるが、肝不全や腎不全には治療は非常に難しい。便秘ならば治すことは可能かもしれないが、肝腫大を治療することは難しい。つまり、原因治療には限界があるのだ。

そこで、「症状を緩和するために制吐薬を使う」のである。「吐き気はとても辛い症状です。1日でも続くと食事ができずに患者さんも体力の低下を心配されるので、原因治療を検討すると同時に制吐薬を使って早く症状を緩和することが大事です」と余宮さんは語る。

ここで、大事なのが制吐薬の使い方だ。制吐薬といえば、プリンペラン*やセレネース*がよく知られているが、余宮さんによると大事なのは「がん患者さんの嘔吐は複数の原因が重なっていることが多いので、単剤で症状がおさまらないようなら、作用機序の異なる制吐薬を併用し、吐き気・嘔吐がおさまるだけの十分な量を使うこと」だという。

基本的には、前述の4通りの嘔吐の原因によって、薬の選択も異なる。前述の吐き気・嘔吐の原因①のルートならば、セレネースなどの抗ドパミン薬、末梢刺激性で、腸の蠕動運動を高めたい場合はプリンペランやナウゼリン*、蠕動運動を抑えたい時にはブスコパン*、前庭系には抗ヒスタミン薬、予期嘔吐にはベンゾジアゼピン系の抗不安薬といった具合だ(図4)。

これを相当量使っても嘔吐が治まらない場合には、別の作用機序の制吐薬を併用する。

とはいっても、余宮さんによると「多くの場合は、抗ドパミン薬を投与し、それでも効き目が悪ければ抗ヒスタミン薬を併用することで、少なくとも一時的に症状を緩和することはできる」そうだ。

*プリンペラン=一般名メトクラプラミド *セレネース=一般名ハロペリドール *ナウゼリン=一般名ドンペリドン *ブスコパン=一般名ブチルスコポラミン

ステロイドや安定剤を上手に活用する

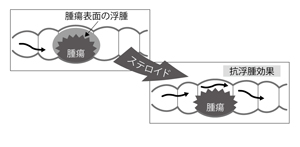

ステロイドの抗浮腫作用によって腫瘍によるむくみを改善し、便秘や嘔吐を解消する(余宮きのみ氏資料より改変)

ステロイドの抗浮腫作用によって腫瘍によるむくみを改善し、便秘や嘔吐を解消する(余宮きのみ氏資料より改変)加えて、余宮さんによると「ステロイドと安定剤を適宜使うことが、嘔吐をコントロールするコツ」だそうだ。

ステロイドは、炎症を抑えて浮腫を軽減する作用がある。そのため、腫瘍によるむくみが原因で起きた消化管閉塞や、がん性腹膜炎によるむくみから起こる便秘を解消して、嘔吐を改善する(図5)。

また、むくみがとれるので頭蓋内圧の亢進によって起こる嘔吐にも効果があるそうだ。

抗がん薬による吐き気にも大脳皮質を介して作用する。余宮さんは「ステロイドは、制吐薬が効かないときの切り札です」と表現している。

一方、予期嘔吐を抑える安定剤のベンゾジアゼピン系抗不安薬は、痛みにも吐き気にも効く。ベンゾジアゼピンは、脳のGABAというタンパクで作動する神経系に作用して、抗不安作用を発揮し、睡眠薬としても使われる。

実際に「激しい苦痛を訴える患者さんにベンゾジアゼピンを使ったところ、眠気を起こさない量で、吐き気や痛みに大きな効果がありました」と余宮さんは経験を語った。

日本人にはステロイドや睡眠薬を嫌う人も少なくないというが、好き嫌いを超えた部分で対応を決めなければらないこともある。

制吐薬の盲点

一方、余宮さんが注意を喚起しているのは、制吐薬のうち、抗ドパミン薬による副作用で、アカシジア、パーキンソン様症状と呼ばれる錐体外路系の症状だ。抗ドパミン系の薬の中でもノバミン*とセレネースが錐体外路系症状*を起こしやすい代表的な薬剤だが、これらはオピオイド鎮痛薬が引き起こす吐き気の予防薬として使われることが多い。アカシジアの症状は、不眠や不安、落ち着きがなくなるといった症状が起こり、ひどくなると自殺念慮まで起こる。パーキンソン様症状は体のこわばりや、食べ物の飲み込みづらさ、無表情、手足の震えなどがある。

「軽度でも患者さんには非常につらい症状です。しかし、患者さんはこうした症状をどう訴えていいのかわからないし、医師も気づかない。放置されている人がたくさんいるはずです」と余宮さんは指摘する。また、より高い注意が必要なのが、吐き気や嘔吐によく使われるプリンペランだ

「腸閉塞を起こしている場合、腸の動きを亢進させて、腸の破裂を起こす危険もあるので、絶対に禁忌」と、余宮さんは警告する。

したがって、「制吐薬は、漫然と使わず、必要なときにだけ使って休止したり、種類を変えることも大事」なのだそうだ。

*錐体外路系の症状=大脳から出る運動経路の1つである錐体外路の障害によって起きる

*ノバミン=一般名プロクロルベラジンマレイン