消化器症状の緩和:緩和ケアではガイドラインより臨床現場の知恵がモノを言う! 消化器症状の緩和は原因究明がカギ | ページ 3

便秘は自己管理が重要

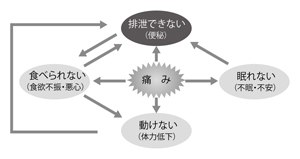

便秘は食欲不振や嘔吐を引き起こすが、食事量が減るとますます便秘が悪化する。また、体力が低下して動けなくなると、腸の運動も低下して便秘が悪化する(『ここが知りたかった緩和ケア』余宮きのみ著、南江堂より引用)

便秘は食欲不振や嘔吐を引き起こすが、食事量が減るとますます便秘が悪化する。また、体力が低下して動けなくなると、腸の運動も低下して便秘が悪化する(『ここが知りたかった緩和ケア』余宮きのみ著、南江堂より引用)便秘は嘔吐の原因であるだけではなく、それ自体が患者さんのQOL(生活の質)を著しく低下させる。余宮さんによると、がんであるだけで便秘を起こしやすく、またオピオイド鎮痛薬を使うことでリスクが高まるそうだ。

「便秘は、食欲不振や嘔吐を引き起こしますが、食事量が減るとますます便秘が悪化します。さらに、体力が低下して動けなくなると、腸の運動も低下して便秘が悪化する、という悪循環に陥るのです」(図6)

便秘とは、回数の問題ではなく、なかなか排出できないなど排便の困難感があることを指すそうだ。ところが、実際には、患者さんも医師もそんな症状を軽視し、便秘が重症化して初めてその深刻さに気づく。

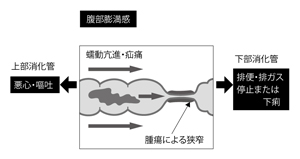

しかし、進行がんの患者さんは図7のように腹水や腸閉塞など、がんによって便秘を起こしやすい。痛みのために不眠や不安を抱えて交感神経が緊張しやすくなったり、痛みのために食欲がない、動けない、などによる便秘や、疼痛管理のために使用するオピオイド鎮痛薬による便秘が起こりやすくなる。

がん患者さんは、様々な原因から便秘を引き起こす(『ここが知りたかった緩和ケア』余宮きのみ著、南江堂より改変)

がん患者さんは、様々な原因から便秘を引き起こす(『ここが知りたかった緩和ケア』余宮きのみ著、南江堂より改変)「便秘がつらいから、痛みを我慢してでもオピオイド鎮痛薬の増量はしたくない、という患者さんもいます。しかし排便コントロールは、痛みの治療を成功させる鍵でもあるのです」と余宮さんはその重要性を指摘する。

そのために大事なのが「セルフコントロール」。「排泄は人に見られたくないもの。医師に頼らず自分で下剤の量をコントロールし、管理することが大事なのです」

下剤には、水分を増やして便をやわらかくするタイプと腸の動きをよくするものがある。これを便の回数だけで��く、性状や量も観察しながら、自分でコントロールすることが必要なのだ。

気をつけたいのは、突然の下痢。下剤を中止する人が多いが「便秘のために水分だけが出て水様便になっていることが多いので、急に下痢をしたら便秘を考えてください」と余宮さんは忠告する。

便秘の解消には繊維の多い食品や水分摂取など食事療法も重視されているが、がん患者の場合は「消化器に問題があると腸閉塞を起こす危険があります。食事には楽しみもあるので、下剤でうまく調整するのが一番」だそうだ。

腹水と腸閉塞

上部消化管閉塞は嘔吐、下部消化管閉塞は強い腹部膨満感や痛みを引き起こす(『ここが知りたかった緩和ケア』余宮きのみ著、南江堂より改変)

上部消化管閉塞は嘔吐、下部消化管閉塞は強い腹部膨満感や痛みを引き起こす(『ここが知りたかった緩和ケア』余宮きのみ著、南江堂より改変)がん終末期には、腹水がたまることが少なくない。ガイドラインでは、利尿薬と腹腔穿刺による腹水の排液が中心だが、余宮さんによると「利尿薬はあまり効果がないし、穿刺は呼吸が困難になるほどたまれば別ですが、腹水内の栄養成分も一緒に出てしまうので、そう何度もできるものではないのです」ということだ。

患者さんの苦痛から見ると、腹水の量ではなく、腹水の貯留によって起こる膨満感、腹膜の張り感が問題なのだが、これは「痛み止めで緩和できる」そうだ。

また、ここにがん性腹膜炎の炎症を抑える目的で、ステロイドを加えることも多い。すると「便秘が治って喜ばれることも多い」そうだ。

がん患者さんが腸閉塞を起こす原因としては、がんの増大やそれに伴う圧迫も多い。 食道や胃など上部消化管が閉塞した場合には嘔吐につながり、腸管で閉塞した場合には強い腹部膨満感を訴えることが多いそうだ。腸の内容物を排泄しようとして腸の蠕動運動が高まり、強い痛みに襲われることもある。

この場合の対処法だが、上部消化管の閉塞であればドレナージ(排液)によって改善する。またドレナージで持続的に内容物を吸引しながら食事をとり、食べる楽しみを残すこともできる。

下部の場合は、薬物療法が中心となる。腸の動きを抑えて内容物を減少させるブスコパンやサンドスタチン*が効果的だそうだ(図8)。

*サンドスタチン=一般名オクトレオチド

治療方針を医師と共に考える

ここまで見てきたような治療で、限界はあるものの、苦痛を緩和することはできるという。ただ、まだ全ての病院で、こうした知見を積み重ねた緩和医療が行われているとは限らないのも事実。

余宮さんは、患者ができることとして

「がんはつらいけれど緩和ケアで楽になり、自分を取り戻すことができることを知ってください。また、医師はみんながコミュニケーション能力に長けているわけではないので、患者さんは自分から、何がつらくて何を望んでいるのか、何を大切にしたいのか、そのことをきちんと医師に伝えてほしい。それによって治療方針も変わります」