がん患者の呼吸器症状緩和対策 息苦しさを適切に伝えることが大切

原因に対する治療と対症療法がある

呼吸困難に対する治療は、原因に対する治療と、息苦しさという症状に対する対症療法の2つに分けることができる。

「原因が明らかな場合には、まずその治療が必要です。例えば、胸水が溜まっているなら抜く、肺炎が起きているなら抗生物質で治療する、貧血があるなら輸血する、気道が閉塞しているならステントを挿入する、といったことです」

それに加え、息苦しさという症状を取り除くための対症療法も並行して行われる。対症療法には、酸素療法と薬物療法の他に非薬物療法もある。

●酸素療法

鼻につけた管や鼻と口を覆うマスクから酸素を送り、体内で不足している酸素を補う治療法である。体動時のみに呼吸困難を自覚するような軽症の場合でも、活動的な日常生活を送るために行われる。

●薬物療法

痛み止めとして知られるモルヒネには、呼吸困難を緩和する作用もある。時間を決めて規則正しく使い、さらに呼吸困難が生じたときに追加使用することで、呼吸困難をうまく抑えることができる。

その他に、不安を緩和するために抗不安薬が使われることがある。抗不安薬にはさらに、緊張を和らげ深呼吸しやすくする効果も期待されている。

がん性リンパ管症、上大静脈症候群、主要気道閉塞、化学療法や放射線療法による肺障害などが原因となっている場合には、ステロイド薬が使われる。

●非薬物療法

非薬物療法の中には、患者自身が行えるものもある。

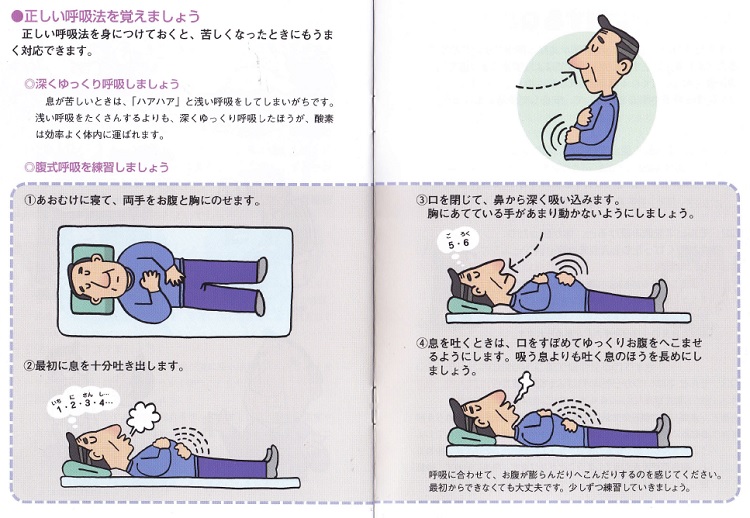

呼吸困難を感じると、無意識的に胸式呼吸になりがちだが、これは換気効率が悪いため、かえって息苦しさを増悪させてしまう。そのため、腹式呼吸を身につけておくと、1回換気量を増やし、有効な深呼吸につながり、息苦しさを感じたときにうまく対応できるようになる(図4)。

栄養の工夫としては、高カロリー、高タンパクの食事が勧められる。精神的にも肉体的にもリラックスを心掛けることが、息苦しさを和らげるのに役立つ。

ガイドラインはどのように変わったのか

がん患者の呼吸困難などを、どのように治療していけばよいのかは、『がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイドライン』にまとめられている。最新版は2016年版で、これは2011年版から5年ぶりに改訂されたものだった。呼吸器症状ガイドライン改訂WPG(Working Practitioner Group:作業部会)の委員長として改訂に携わった田中さんは、改訂のポイントを次のように語っている。

「2011年からの5年間で、画期的な変化や新データの発表はありませんでしたが、できる限り最新の情報を盛り込んであります。治療法の推奨に関しては、これまでの呼吸困難の対症療法に加え、それ以外の特定の病態に対する治療として、胸水、咳嗽(がいそう)、気道分泌過多について新しく取り上げました。編集に当たっては、がんサバイバーの代表者にも参加していただき、様々な観点から検討して、多くの患者に役立つガイドライン作りを目指しました。臨床研究がなかなか進まない領域ですが、学術的で標準化されたガイドラインの作成手法に則って作成されています」。

2011年版のガイドラインと比較すると、学術的観点からメリットデメリットを比較し、ガイドラインとしては必ずしもその治療を勧めない方向に変わった部分があるという。例えば酸素療法に関しては、2011年版では低酸素血症がない場合でも、患者が呼吸困難を訴える場合には、酸素療法が弱く推奨されていた。しかし、2016年版では、「低酸素血症がある場合には推奨されるが、低酸素血症がない場合には行わないことを提案する」となっている。

「酸素療法に関しては、低酸素血症がないのに呼吸困難を訴える人に対して、酸素を吸入しても空気を吸入しても、結果に有意差がなかったというデータがあります。つまり、酸素が必ずしも有効とは言えず、また無用な大量酸素吸入による副作用が生じる可能性もあるので、推奨はできないのです。ただ、酸素でも空気でも、それを吸入する前に比べると、少しはよくなっているのです。『行わないことを提案する』というのは、行うことを勧めはしないということで、やってはいけないという意味ではありません。呼吸困難は患者さんがどう感じているかが重要なので、患者さんの自己評価を重視しながら、その人の息苦しさを緩和するためのオーダーメイドな治療が行われることが必要です」

呼吸困難を始めとする呼吸症状は、がんの患者にはよく起こる症状である。患者のQOLを維持するためにも、苦痛を取り除くことを第一に考えた治療が行われることが期待されている。