それがどこからきているかを知ることが大切 がん治療中、治療後に続く倦怠感の軽減

がん治療中の患者さんはもちろん、治療を終えたがんサバイバーをも苦しめる倦怠感。痛みと同様、周囲には見えない症状なだけに、「怠けているだけでは?」「気の持ちようでは?」といった心ない対応をされて、さらに心を傷める患者さんも多くいます。

つらい倦怠感に襲われたとき、どうアプローチしたらよいのでしょうか。国立がん研究センター中央病院緩和医療科医長の石木寛人さんに聞きました。

倦怠感って何ですか?

がん治療中、治療後に共通する代表的な症状の1つに倦怠感があります。

がんサバイバーのおよそ30%が倦怠感を抱えているとも言われていて、1年に約100万人が「がん」と診断されている日本では、治療中、治療後を問わず、がんによる倦怠感を抱える人が非常に多いと考えられます。

「がん治療中は、薬物療法や手術、放射線治療などによる倦怠感が頻発しますが、がんそのものによって倦怠感が引き起こされることもあり、その原因は多岐に渡ります」と国立がん研究センター中央病院緩和医療科医長の石木寛人さんは指摘します。

そもそも倦怠感とはどのようなものでしょうか。

「〝だるい〟〝しんどい〟〝つらい〟など、倦怠感はさまざまな言葉で表現されますが、まずはその状態がどこからきているものなのか、どのような種類のものかを把握することが大切です」

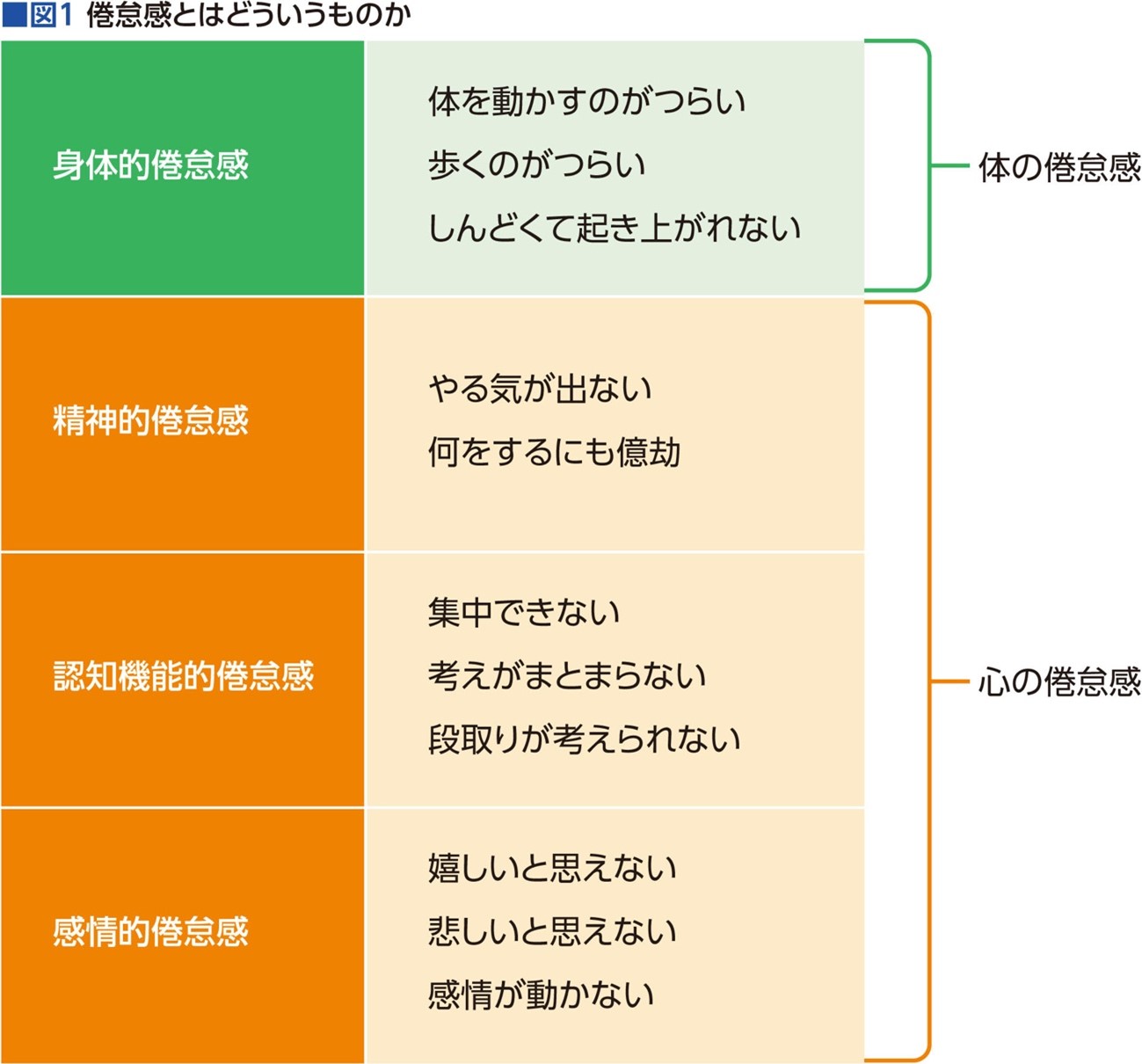

倦怠感には「体を動かすのがつらい」「起き上がるのもきつい」といった疲労感に似た身体的倦怠感だけでなく、「やる気が出ない」「何をするのも億劫」といった精神的倦怠感、「集中できない」「考えがまとまらない」「これまでできていた段取りができない」などの認知機能的倦怠感、そして喜びや悲しみといった感情が動かなくなってしまう感情的倦怠感があります。

「どこに分類するかが重要なわけではないので、〝体の倦怠感〟と〝心の倦怠感〟というように、大きく2つに分けて考えるとわかりやすいと思います」と石木さんはアドバイスします(図1)。

倦怠感が起こるメカニズムはまだよくわかっていませんが、いずれにせよ、QOL(生活の質)に支障をきたすほどの〝だるい〟〝つらい〟が倦怠感。そしてそれは、がん治療中だけでなく、治療後も長く続くことがあり、治療の対象になる症状の1つです。

治療の第一歩は、自身の倦怠感について話し合うこと

倦怠感への介入に際して大切なことは「まずは薬に頼らないことです」と石木さん。とくにがんサバイバーの倦怠感は治療による副作用ではないため、いったん薬剤に頼ってしまうと、「今後の人生、いつまで薬を飲み続けなければならないのか」という問題が生じます。

まず、「どのくらいの期間、どのようなだるさが続いているのか」「つらさが増す時間帯はあるのか」「横になって安静にしていたら軽減するのか」「眠れているのか」「食欲はあるのか」といったことを医師と話し合い、自身の倦怠感は体からきているのか、心からきているのか、それとも両方から起きているのかを突き止めます。「医師と話し合えるのが理想ですが、家族とでも、自分自身との対話でも構いません」と石木さん。自身の倦怠感を客観視し、その本質にたどり着くことが目的です。

あなたの倦怠感の原因は筋肉量の減少かも

体に起因する倦怠感の場合、安静にすることで軽減する場合もありますが、がん患者さんの場合、休養や睡眠では改善しないことも多いといいます。

「がん治療や入院、その後の行動変化によって、歩くために必要な筋肉が減少し、それによって起き上がれない、思うように歩けない、動けないといった状態が続くことがあるのです」と石木さん。

体をゆっくり休めても以前のように歩けない状態が続くと、体ではなく心の問題だと思いがちですが、まずは歩くために十分な筋肉量を保持しているかを知る必要がありそうです。

これについては、がん患者さんには確実な対処法があります。

「がんと診断されたときはもちろん、治療終了後も、定期的にCT検査を行う機会があります。CT画像は再発を見張るだけでなく、実は筋肉量に関しても多くの情報を与えてくれます。骨格筋を輪切りにして部位ごとの筋肉の厚みや体積まで測定可能なので、歩くために最も重要な股関節を動かす筋肉、つまり腸腰筋と殿筋の量を詳細に把握することができるのです」

また、治療前と治療後、体重が大きく変化していませんか? 腹部CT画像を比較すると、インナーマッスルの激減が見られるケースも散見され、それが原因の場合もあるそうです。

筋肉量の減少が明確になれば、アプローチ法も定まります。

「まずは歩けるようになるために、さらにその距離を伸ばすことを目指して、腸腰筋と殿筋を鍛えます。ただし現状の体力に見合った適度な運動を採用することが重要です。私はこうした患者さんには、ご自宅から最寄りのコンビニまで、1日1回行って新聞やお茶など何か1つ買ってくることを日課にしてみるよう薦めます。コンビニまで100mあれば往復200mを毎日歩くことになります。最初はつらいと思いますが、少し筋力がついたら次は最寄りのスーパー、次は最寄りのバス停や駅、というように徐々に距離を伸ばしていく作戦です。ある程度歩けるようになってきたら、歩数計でカウントすることも励みになります」

このようなリハビリテーションによるアプローチは、倦怠感の軽減に非常に有益です。

心の倦怠感にはどう向き合う?

「体の倦怠感と心の倦怠感に対するアプローチは違います」と石木さん。

心の倦怠感の場合、横になって体を休めても、筋肉量を増やしても、心が動くようにはなりません。何をするにも億劫に感じる、やる気が出ない、感情が動かない……といった状態が続く場合、どのようなアプローチをすればよいのでしょうか?

「そのような状態の中でも、少しでも心が動くのはどんなときかを考えてみましょう」と石木さん。もしくは、元気だったころ、どんなことをすると楽しいと思えていたでしょうか。

「中学生の息子さんを持つ患者さんは『子どものお弁当を作るときだけは考えることができます』と言われたので、『今日は何を入れたのですか? 僕が高校生のころはこんなおかずが好きでした』などと話していると、沈んでいた表情が少しずつ和やらいできました。昔は映画や音楽が好きだったという人、ミステリー小説をよく読んでいたという人、誰もが何かしら日常を楽しめる手掛かりを持っています。そこを取っ掛かりにして、心を少しずつ動かしていくのです」

中でも、石木さんには印象深い患者さんとの対話があったと言います。

「がん治療後の倦怠感に苦しんで、御主人と一緒に外来に来られた50代の女性の患者さんでした。『生きててよかったと思えるのはどんなときですか?』とお聞きしたら、その方は少し考えて『パルム(PARM)を食べてるとき』と言われました。チョコレートの棒アイスのことですが、一瞬、パルムって何だろう? と思いましたね。その方は、落ち込んでいても、何もする気がしなくても、パルムを食べているときは幸せな気持ちになれるのだそうです。誰にとっても、その人の〝パルム〟があるのではないかと思うのです」

このご夫婦は今後、妻がつらそうにしていたら、夫はきっと「パルム」を買って家に帰るでしょう。自分自身の〝パルム〟を見つけてその時間を大切にすることが、心を動かす取っ掛かりになり、心の倦怠感を和らげることに繋がるようです。