それがどこからきているかを知ることが大切 がん治療中、治療後に続く倦怠感の軽減

新たな非薬物療法が臨床試験中

倦怠感へのアプローチは薬物療法に頼らず、上記のような方法を試みることが大切だと石木さんは強調します。さらに非薬物療法に関して新たな動きも出てきました。

「現在、がん治療中の慢性痛に対する鍼灸治療の臨床試験が行われています。抗がん薬治療の副作用として頻発する慢性痛に対する臨床試験なので、倦怠感が対象ではありませんが、倦怠感は慢性痛に次いで、がん患者さんが長く苦しむ症状です。こうした症状に非薬物療法のアプローチが増えることは望ましく、倦怠感についても今後、検討されていくのではないかと思います」

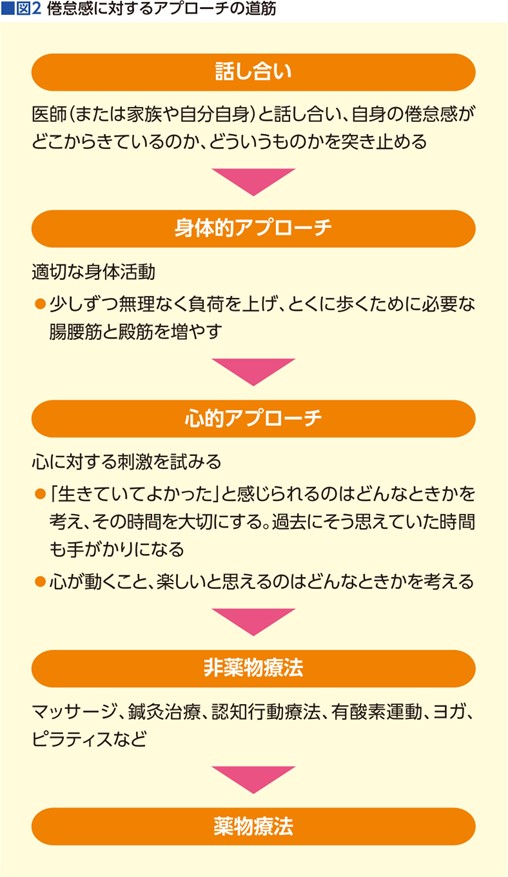

非薬物療法をさまざま試みてもなお症状が改善しない場合は薬物療法に進むことになりますが、「倦怠感そのものに作用する薬剤があるわけではない」のが実情。倦怠感から生じる各々の症状を抑制する対症療法でしかないため、「薬物療法は最終手段」になるのです(図2)。

栄養相談は栄養士にしよう!

倦怠感から食欲がない、眠れないといった症状が出てくることもあります。「食べられないことを主治医に相談しても『食べたいものを食べて』と言われて終わることも多いので、食事については、ぜひ栄養士に相談してほしい」と石木さんはアドバイスします。

「かかりつけの病院が患者さんの現在の治療状況はもちろん、過去の治療や今の体の状態も把握しているので、栄養指導をする際もそれらのデータが有効です。主治医、看護師、もしくは病院内のがん相談支援センターに、食事について栄養士に相談したい旨を伝えれば、個別に対応してくれるはずです」

また、つい頼りがちなサプリメントについては、「注意が必要」と石木さんは警鐘を鳴らします。気付くと高額な金額を支払うことになっていたり、中には思ってもいない副作用が起こることもあるので、自身の判断でサプリメントを服用することは避けたほうがよいでしょう。