倦怠感とリハビリ:生活活動レベルを維持させるための適切な運動とは? 倦怠感の軽減にリハビリテーション、運動でQOLを向上させる

リハビリテーションで活動性が向上、倦怠感も軽減

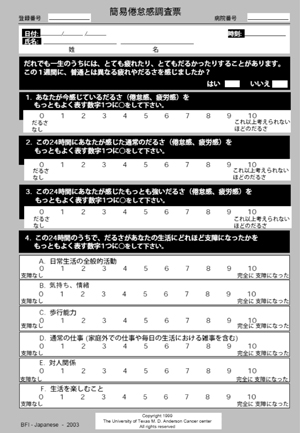

Okuyama T, :Development and validation of the cancer fatigue scaleより

Okuyama T, :Development and validation of the cancer fatigue scaleよりリハビリテーション科のスタッフはさまざまな科の患者さんを受け持つが、がん患者さんは「しんどい」と訴えることが多いと経験的に知っている。そこで藤岡さんらは、がん患者さんの倦怠感が身体活動に及ぼす影響と、リハビリによって活動性が向上するのかどうかを調べた。

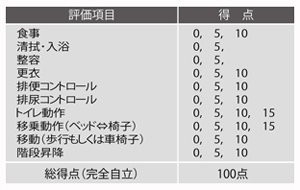

2011年6~10月に廃用症候群と診断されたがん患者さん116人にリハビリテーションを実施。倦怠感と日常生活動作などの活動性を簡易倦怠感調査票(表3)、BI(Barthel Index:日常生活動作)(表4)を用いて評価、その関連性を検討した。

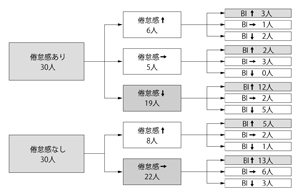

2週間以上の経過観察が可能だった60人(リハビリ開始時倦怠感あり30人、倦怠感なし30人)から有効なデータを得た結果、倦怠感のあった群では19人が改善、倦怠感のなかった群では22人がその後も倦怠感はなかった。

またBIを見ると、60人中35人が改善、変化なし14人、低下11人。低下した理由は全身状態悪化、周術期の一過性の機能低下である(図5)。

標準理学療法学 専門分野 理学療法評価学 第1版第1刷(医学出版)より

標準理学療法学 専門分野 理学療法評価学 第1版第1刷(医学出版)より 出典:「がん患者における、倦怠感が身体活動に及ぼす影響とリハビリによる影響」(著者:藤岡真紀、渡邉 学)より一部改編

出典:「がん患者における、倦怠感が身体活動に及ぼす影響とリハビリによる影響」(著者:藤岡真紀、渡邉 学)より一部改編「倦怠感ありの群では、リハビリによって身体活動は向上、倦怠感が増悪しにくいことがわかりました。倦怠感がなかった群も身体活動は向上、倦怠感の増悪もみられませんでした。とくに移乗・歩行、トイレ、整容といったADLが向上することが明らかになったので、QOLの改善も図れたといえるでしょう」

渡邉さんは「しんどかったら休むというのが常識なのですが、反対に動いてみると結構よかったというのがこの研究のポイント」と説明する。

やりたいことがあれば倦怠感と戦える

入院中のAさん(30代・女性)は進行した大腸がんの手術後、足が動かせず、体の痛みや表現しようのない気持ちの悪さで、「足を切り落としてしまいたい」「もう何もできなくなりそう」とベッドの上で嫌なことばかり考えていたと振り返る。リハビリテーションを始めたAさんは、起き上がる、座る、車椅子に移ることができるようになり、閉ざされた病室から出ることで気分も変わった。

「できなくなることはすごくつらくて、一度はあきらめたけれど、立てるようになったら次は歩けるようになりたいと思うようになるのですね。今は家に帰って子どもと一緒に料理を作るのが目標です」とほほ笑む。

藤岡さんは「生命の危機に直面する病気は治療が厳しく、治療の副作用、病状の進行や合併症によって、患者さんはさまざまな身体機能を喪失していきます。精神的にもうつ傾向になりがちです。失うものばかりであきらめてしまったり、何かを獲得したり挑戦したいという気持ちが萎えてしまうケースが多いなかで、身体活動を維持すること、失いかけたものを再獲得する、もう一度次の目標を持てるというのは非常に重要です。倦怠感の増悪には身体的な要素と精神的な要素の両方があるので、次にやることがあるのだという気持ちが出てくるだけでも倦怠感が軽くなるかもしれません」(写真6)

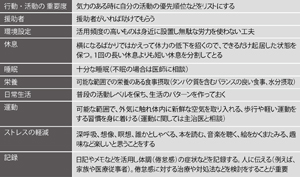

倦怠感を軽減するために患者さんができること

日常生活でエネルギーを節約する方法はある。

「たとえば立ち上がるという動作はエネルギーを多く使いますが、座面が高い方がエネルギー消費は少ないです。つまり床に座るよりも椅子に座る方が、低い椅子より高い椅子のほうがいいわけです」

起居動作(寝返る・座る・起き上る・歩くなどの基本的な動き)にも、効率のよい動き方やスムーズに動けるコツがあるので、理学療法士から教わるといい。

「それまでの生活様式やパターン、活動内容などを急に変えずに活動性が維持できるような工夫が必要です。エネルギーの消費と温存のバランスを心掛けてください」(表7)

なかでも藤岡さんが勧めるのが記録をとることだ。

「どんなときにどんな症状があるのか把握することが大切です。1日のうちで倦怠感の強い時間と比較的軽い時間がわかると活動と休息をバランスよく、生活時間を工夫していけます。日記やメモに活動内容や症状、体調や心理状態などを記録して家族や医療者と共有し、倦怠感に対する治療や対処方法を検討するのに役立ててください」

リハビリテーションをもっと活用して

治療の進歩でがん患者さんの生存率が上がり、それに伴ってQOLも一緒に考えていこうという流れがあるものの、QOLの向上に寄与するがんのリハビリは患者さんにも医療者のなかでも認知度が低いと藤岡さんは感じている。

「リハビリはがん患者さんの生活をその人らしく全うする手助けになりうると思いますので、がんのリハビリについて知っていただいて、リハビリの介入が有益だということを実際に経験してもらえたらいいかと思います。リハビリはどの年代でもどんな身体状態でも実施できるので、ぜひ活用してください」