みんなが納得できる〝乳房再建〟実現を!

インプラントは自費診療だった

インターネットのブログで情報を発信したり、セミナーを開いたり、さまざまな活動を行うなかで気づいたことがあります。それは、「再建したい」という人のなかには、乳房を切除したのが、10年、20年も前だという人が意外に多いことです。

何年もの時間が経って、最近ようやく「再建」を口にできるようになるという背景には、医療者や患者本人の理解不足が少なからずあると、溝口さんは考えます。

「結婚して、子どもも育てているなら、再建なんて必要ない」という、医療者の古い認識が今もあるなかで、「どちらにしても、再建はなかなか難しい」と、あきらめている人も多いといいます。実際、全摘後に再建した人の割合は1割程度、との調査結果もあります。

乳房再建が進まない理由の1つは費用の問題です。

乳房再建は大きく分けて2つの方法があります。1つは患者さん本人の体の一部(お腹や背中の脂肪や筋肉、皮膚などの組織)を移植する自家組織による方法。もう1つがインプラントを挿入する方法で、どちらの方法にも利点・欠点があります。

「自家組織を使った再建だと、自分の組織なので仕上がりとか、触った感触がふっくらとしているなど、利点もあります。ただし、お腹など自分の移植元の体にメスを入れることになります。また、技術の難易度は高く、手術時間も長くなり、回復までの時間もかかるので入院期間も長いのです。これに対してインプラントのほうは体のほかの部分を傷つけることがなく、手術時間や入院期間が短いという利点があります」

ところが、費用となると雲泥の差。自家組織による再建は健康保険が適用されるのに対して、インプラントでの再建は保険がきかず、患者側の負担は高額になっていました。

溝口さんもインプラントによる再建を選択しましたが、左胸の豊胸と合わせて約100万円かかりました。

| 再建を希望する理由 | 再建を躊躇する理由 |

| ・喪失感を感じたくない | ・これ以上周りに迷惑をかけられない ・再発が心配 ・キレイに再建できるか不安 もう身体にメスを入れたくない ・乳がん治療でお金がかかり、これ以上治療費 が出せない ・医療者側からの提案がない ・乳房が再建できることを知らなかった |

厚生労働省に11万人の署名提出

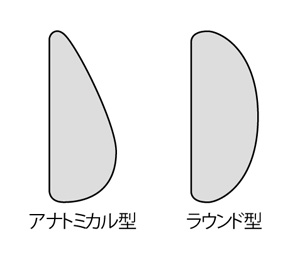

横から見たかたち。正面からみたところは、ラウンド型は円型で、アナトミカル型は下方が膨らんだ涙型

横から見たかたち。正面からみたところは、ラウンド型は円型で、アナトミカル型は下方が膨らんだ涙型そこでKSHSでは、ほかの患者団体などとともに、人工乳房の1日も早い保険適用をめざして署名運動を進めることに。2012年9月18日には厚生労働省に11万人分の署名を提出しました。

そして9月28日、厚生労働省の薬事審議会により乳房再建を目的とした人工乳房(ブレストインプラント)と乳房専用のティッシュエキスパンダーが医用機器として薬事承認を得ました。

患者側では、次の段階として、インプラントによる再建手術が保険適用になればと、待ち望みました。そして2013年6月12日、厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)で保険適用が承認され、7月から実施されることになりました。

しかし、それでも「まだ解決すべき問題があり、保険適用は第1歩にすぎない」と溝口さんは指摘します。

「インプラントとして使う人工乳房には、お碗のように丸い形のラウンド型と、下方が膨らんだ涙形のアナトミカル型の2種類があります。日本人に合うのはアナトミカル型なのですが、今回承認されたのはバストの大きな欧米人に適したアラガン社のラウンド型でした。これが承認されても実際に使える人は少なく、結局、多くの人は自費診療にしなければいけないことになります」

ラウンド型はすでに米国・食品医薬品局(FDA)の承認を得ていて、日本でもアナトミカル型より早く承認されたという事情があるようです。ですが、日本ではインプラントによる乳房再建の9割以上がアナトミカル形といわれ、ラウンド型は少数派。アナトミカル型は現在承認申請中です。

「早くアナトミカル型の安全性を確かめて、保険適用にしてほしい」

このように溝口さんは要望しています。また、今後の問題として指摘するのは、「保険適用が実現すると、乳房再建経験の少ない医師が手術を行うようになり、手術の弊害が多出するのではないか」という危惧です。

認定医制度などの体制づくりも進行中

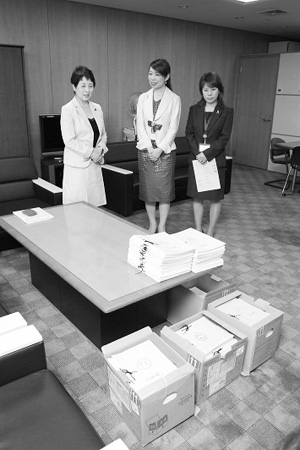

厚生労働省に11万人分の署名を提出する溝口さんたち

厚生労働省に11万人分の署名を提出する溝口さんたちそのような事態への対策を打ち出すべく、乳房再建の専門学会である「日本乳房オンコプラスチックサージャリー学会」が発足しています。

オンコプラスチックサージャリーとは「腫瘍形成外科」という意味で、乳がん治療にあたる腫瘍外科医と、再建手術を手がける形成外科医とが協力し合って対処していこうというものです。

今後、インプラントによる乳房再建は、同学会に所属している医師の監督下で行うことが義務づけられ、認定医制度もつくられるといいます。学会による体制づくりやアナトミカル型の承認など、インプラントによる乳房再建手術がようやく保険適用になったとはいえ、まだまだ進行形です。

「乳房再建は前向きに生きる希望です。『失った胸を取り戻す』という当たり前のことが、乳がんで胸を失ったすべての人の選択肢になる。そのような日に向けて、今回のこの保険適用が着実な1歩になっているに違いないと、大きな喜びを感じています」

溝口さんは、保険適用までの道のりを会の仲間や支援者と喜んでいます。その一方で、「がんになった自分の体のことや、再建の喜びを一番よく知っている患者さんやがん経験者の声を、ぜひとも反映してほしい」と、訴えています。

同じカテゴリーの最新記事

- 患者さんが緩和ケア冊子を作成

- 患者目線のがん療養手帳を作りたい

- 病児のきょうだいが楽しめる空間を作りたい

- アロマの力をがん患者のQOLアップに役立てて!

- 「がんと共に働く」をライフワークに 〝働くがん患者〟になるための3つのポイントを提言

- 日本版「マギーズセンター」maggie’s tokyo マギーズ東京 来年度開設へ がん患者やサバイバー、支える人たちが自分の力を取り戻すことのできる空間を

- 正しい情報と新薬の承認、ガイドラインの更新を!

- がん治療中の不調対策に もっと漢方薬を使って

- ウィッグをつないで がん患者が前向きになれる社会に

- 突然発症し、1年足らずで亡くなる病気の支援体制を見直して欲しい!<