若年・思春期のがん治療希望につながる情報をもっと!

治った人の情報がない

第1号に寄せた熊耳さんの手記。熊耳さんはその後、再発治療のために大学を3年間休学し、卒業したのは27歳のとき。必死に打ち込んだ学業成績と、持ち前の打たれ強さを説得力に、新卒でメーカーへの就職を果たす。自動車部品を扱う部門の営業として多忙な日々を送りながら、「STAND UP!!」の活動にも積極的に参加

「自分ががんで入院したときはとにかく情報を得ようといろいろ漁りましたけど、ご本人や家族が書いた闘病記を読むとみなさん亡くなっている。映画やテレビのドラマでもそうですが、最終的には亡くなった人の情報しか入ってこない。治って元気になった人は自分から発信しないんですね。でも、私もそうだったのですが、現実に病気とたたかっている人たちが知りたいのは、『治って元気にしている人はいるのか? どう過ごしているのか?』ということ。それが伝えられれば、闘病中の人をすごく勇気づけられるに違いないと、自分の体験をフリーペーパーに綴りました」

2010年の春にフリーペーパー第1号を発行。B5版32ページで、熊耳さんらメンバー10人の体験談、若年性がん経験者50人へのアンケート結果などを掲載しました。

「僕たちは小児の病棟に入院したから、闘病を支え合う仲間がいました。でも必ずしもそうでない人たちも多いはずです。元気になった自分たちの経験を、いままさにがん治療に向き合っている人たちに伝えれば、多くの人が勇気や夢をもってくれるはずだと思うのです」

大人の治療ではない思春期の治療を

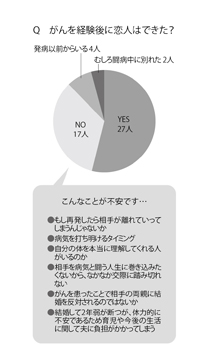

若年性がん患者50人へのアンケート結果より

(「STAND UP!!」1号、2010年より)

そもそも日本では、今まで「若年性がん」という言葉すらあまり聞かれませんでした。17歳でがんになった熊耳さんは、「思春期がん」ともいえますが、15歳以上だからと成人のがんに一括りにされて、適切な治療が行われないことがあります。

熊耳さんの場合も、最初に入院した病院では抗がん剤治療で寛解したあと、次の治療として主治医から骨髄移植を勧められました。ところが、セカンドオピニオンを受けたところ、15歳未満は抗がん剤の効果が現れやすいため、いったん寛解したあとは、骨髄移植ではなく化学療法を行うのが一般的で、17歳の熊耳さんにも当て���まるのではないかとのことでした。

結局、熊耳さんは小児の治療を受けられるがん専門病院に移り、骨髄移植は受けずに抗がん剤治療だけで健康を取り戻しました。思春期のがんの治療判断は、実際のところ難しい点が多く、そのぶん選択肢を増やしたうえでの検討が必要です。

「最初の病院で、そのまま骨髄移植を受けていたら、自分は一体どうなっていたか」。熊耳さんはこう振り返ります。だからこそ、医療者にはさまざまな治療選択肢を提示してもらいたい。熊耳さんはこう強く訴えます。

小児の特定疾患助成の情報を行き渡らせて

会で作ったTシャツとバッジ。小児がんの啓発イベントである、ゴールドリボンウォークのときなどにメンバーが揃いで着た

一般的な病院では、若年性がんの療養に必要な基本的な情報が提供されない場合も多くあります。小児がんなど特定の小児疾患では、治療費が無料となる制度があります。対象は18歳未満ですが、引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで延長できます。

熊耳さんの場合も、17歳で入院して以降、病院ではこの制度のことは一切知らされず、セカンドオピニオン先のがん専門病院で教えられ、びっくり。慌てて手続きを試みたものの、18歳を1カ月すぎていたために、結局対象外とされてしまいました。

「小児科にかかっていれば情報が得られたかもしれませんが、成人の病棟に入院していたので、情報はありませんでした」

そう振り返る熊耳さんは、「若年者に対しては、一般の大人とは違う配慮が必要であり、とくに進学や就職、結婚などに対しては社会全体の理解が欠かせません」と訴えます。

「中でも重要だと思うのは将来、子どもをつくれるかという問題です。骨髄移植や抗がん剤、放射線の治療を受けると、子どもをつくれなくなるのではと悩む人もいて、私自身不安に思っています」と熊耳さん。

たしかに男性の場合、がん治療により精子をつくる機能が損傷を受ける場合があります。そこで熊耳さんは、医療者側は若い患者さんにはがんの告知をするとき、その点をしっかりと伝えてほしいといいます。

もしその危険がある場合には、将来子どもをつくる可能性を残すため、治療前に精子を冷凍保存する方法があるのだから、ぜひその方法を普及させてほしいと熊耳さんは訴えます。

「若年性のがんについて、医療者や社会にもっと現状を知ってもらいたい」と話す熊耳さん。治療法が確立していないからこそ、治療にまつわる選択肢を増やしてほしい。それによって、将来の生き方を選ぶ選択肢をできるだけ増やしてほしいというのが願いなのです。

同じカテゴリーの最新記事

- 患者さんが緩和ケア冊子を作成

- 患者目線のがん療養手帳を作りたい

- 病児のきょうだいが楽しめる空間を作りたい

- アロマの力をがん患者のQOLアップに役立てて!

- 「がんと共に働く」をライフワークに 〝働くがん患者〟になるための3つのポイントを提言

- 日本版「マギーズセンター」maggie’s tokyo マギーズ東京 来年度開設へ がん患者やサバイバー、支える人たちが自分の力を取り戻すことのできる空間を

- 正しい情報と新薬の承認、ガイドラインの更新を!

- がん治療中の不調対策に もっと漢方薬を使って

- ウィッグをつないで がん患者が前向きになれる社会に

- 突然発症し、1年足らずで亡くなる病気の支援体制を見直して欲しい!<