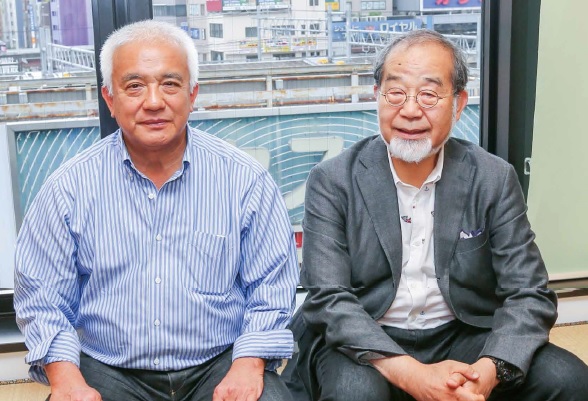

「幸せホルモン」の分泌を促すには、おしゃべりやスキンシップが大切 有田秀穂 × 鎌田 實

オキシトシンの役割は ストレス緩和と愛の活性化

鎌田 スキンシップといえば、愛情ホルモンといわれるオキシトシンとつながりますね。

有田 私のところは「セロトニンDojo」ですから、セロトニンのことを中心にやっていますが、私はオキシトシンにも注目しています。オキシトシンは母親が持っている女性ホルモンで、もともとは出産時の子宮収縮と、育児期の授乳時に出ることが知られていました。ところが2000年頃から、オキシトシンは男性も分泌し、それは必ずしもホルモンではなく、脳内の心に関する領域に影響を与える物質であることがわかってきたのです。

鎌田 脳内神経伝達物質の一種ですね。

有田 脳の中にオキシトシンの受容体があり、受容体を持っている神経細胞に直接働きかけるわけです。これは神経から神経への伝達ですから、血液中のホルモンは必ずしも関与していません。最近は、オキシトシンをつくる神経細胞がどこにあるのかも、科学的にわかってきています。そのオキシトシンをつくる神経細胞が、脳の中のさまざまな神経細胞、とくに心に関係する脳神経に、オキシトシンを介して影響を与える。それがサイエンスとしてわかってきています。

鎌田 オキシトシンはどんな役割をしているんですか。

有田 基本的には2つあります。1つは、ストレス中枢に直接働きかけ、ストレスを抑制してくれる。現在、ストレスシステムはほぼ解明されています。まず視床下部のストレス中枢が興奮させられる。その結果、下垂体から副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)が分泌される。それが副腎皮質に影響を与えて、副腎皮質ホルモンいわゆるコルチゾールを出す。このシステムはもう教科書的に明確にされています。

鎌田 コルチゾールはいわゆるストレスホルモンといわれていますね。

有田 はい。コルチゾールが分泌されて、いい効果もありますが、免疫抑制になったり、高血圧や糖尿病を誘発することもあります。

鎌田 がんはストレスになりますから、そのシステムが動いているわけですね。

有田 多かれ少なかれストレスシステムは動いているはずです。

鎌田 がん患者さんにとっては、そのシステムが暴れないようにしてあげることが、すごく重要になりますね。

有田 そのためには、オキシトシンが分泌されるような生活の仕方を教えてあげることです。オキシトシンはストレス中枢を抑制してくれますから、どんなストレスが、どうかかっているのかに関係なく、ストレスシステムを抑えることができるんです。もちろん、オキシトシンの分泌によってストレス中枢を抑えても、がんそのものは治りません。しかし、ストレスを原因とするさまざまな症状を抑制してくれるわけですから、こんなに役に立つシステムはありません。

オキシトシン分泌には 欠かせぬスキンシップ

「心がけで、自然に分泌されわけですから、こんなありがたい物質はありませんね」と鎌田さん

鎌田 オキシトシンの1つの役割は、ストレスを緩和してくれること。もう1つの役割は?

有田 心の領域に対する効果です。例えば、母子の愛情関係はほんわかとした、優しい幸せ感に包まれていますが、それはオキシトシンがつくっていることが、いろんな研究ではっきりしています。つまり、オキシトシンは母子の愛情、男女の愛情、家族の愛情といった心の領域を活性化してくれるのです。これが第2の役割です。だから、オキシトシンは「ハピネスのホルモン」とか、「幸せを誘発してくれる脳内物質」などと言われているのです。

鎌田 オキシトシンを分泌するためには、セロトニンと同じように、スキンシップが重要だということですね。

有田 そこがポイントなんです。非常に単純で、まずはスキンシップです。お母さんが乳児に授乳するのは、スキンシップの最たるものです。授乳するたびにオキシトシンが出ています。お母さんは1日数回の授乳を、約1年間続けますが、その間ずっと、オキシトシンが分泌されます。男女の性行動もスキンシップです。その際は男性も血液の中にオキシトシンが出ます。マッサージ、エステ、セラピーなどのスキンシップで、安らぎを覚えるのも、オキシトシンが出るからです。

鎌田 大震災の被災地の仮設住宅では、ペットを飼っている人のほうが元気なようです。ペットと触れているだけで、オキシトシンが出るんですね。

有田 グルーミング行動、スキンシップですね。サルが毛づくろいし合うのもグルーミング行動です。

鎌田 私の諏訪中央病院の緩和ケア病棟には、毎月、ボランティアの人たちが訓練されたペットを連れてきて、希望する患者さんに抱かせてくれますが、動物と触れ合うと、患者さんはすごく元気になりますね。

有田 こんな実験結果がありますよ。1匹の犬はケージの中に入れっ放しにし、もう1匹は人間が毎日グルーミングしてやると、ケージに入ったままの犬のオキシトシンは減り、コルチゾールは増える。それに対して、グルーミングしているほうの犬は、コルチゾールは減り、オキシトシンは増える。グルーミングをする、しないで、それだけの違いが出るんです。

鎌田 私は毎週1回、緩和ケア病棟を回診するんですが、ご主人が末期がんの仲のよい夫婦がいらっしゃる。回診が終わり、私が「これから2時間は、呼ばれなければ誰も来ませんから」と言うと、奥さんが添い寝をしてあげる。翌日病室へ行くと、ご主人はとても元気になってるんですね(笑)。

有田 まさにそれですよ。キスでもハグでも、オキシトシンが出て、やわらかい気持ちになれるんです。

オキシトシン効果は公平 情けは人のためならず

鎌田 私はよく、「セロトニンは自分を幸せにするときに出るホルモン、オキシトシンは他人を幸せにするときに出るホルモン」という言い方をしていますが、これでいいですか。

有田 いや、例えば、犬をなでてやる場合を考えてみますと、これは人間、犬の両方に効果が出るんです。なでられている犬はオキシトシンが出て安らぎますが、なでている人間もオキシトシンが出て安らぐんです。人間の肩たたきも同じですが、グルーミング行動というのは、両方に公平に効果が出る。そこがオキシトシンのポイントです。

鎌田 人間同士の場合、お互いが思いやりを持つということですね。

有田 両方公平ですから、一種、絆に関係するホルモンとも言えます。タイガーマスクの名前でランドセルを送った人がいましたよね。あれは見返りを求めない行動で、送られた人はハッピー、そのニュースを聞いた人もハッピーですが、私は送った本人が一番オキシトシンが出て、ハッピーだったと思います。本人はハッピーホルモンがいっぱい出て、とても癒されたはずです。

鎌田 まさに、情けは人のためならず、ですね。

有田 大事なことは、どういう状況にあっても、オキシトシンの出る生活をするということです。スキンシップでも、おしゃべりでも、何でもいいんです。常にオキシトシンを分泌し、自分自身の気持ちが安らぎ、癒される状態にしておけば、ストレスもたまらず、ストレスからくる病気にもかかりません。

鎌田 セロトニンにしても、オキシトシンにしても、自分自身の心がけで、自然に分泌されるわけですから、こんなありがたい物質はありませんね。本日はありがとうございました。

同じカテゴリーの最新記事

- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)

- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)

- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)

- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實

- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實

- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して

- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている

- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)

- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)