抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)

患者さんの納得する治療法は 患者さんと医師の共同作業!

鎌田 内視鏡で済むんだったら、私もそうしたいですね(笑)。ただ、進行がんと言いますか、がん細胞が粘膜下層の下の固有筋層にまで入っていて、「切除が必要です」と言われたら、どうでしょうね。現在、私は67歳ですから手術を受けるでしょうが、75歳だったら、受けるかどうか微妙ですね。それは年齢ではなく、そのときに自分がどういう人生の課題を抱えているかということで決まると思います。

私は内科医ですが、毎週1回必ず緩和ケア病棟を回診しています。長い間、緩和ケア病棟の患者さんを診てきて思うことは、どの人にも「もうダメだ」ということはなく、どの時点でもその人がその人らしく生きることができるように配慮が必要だということです。それは必ずしも最先端の最高の医療を提供するということではなくて、その人が納得のできる終わり方をさせてあげるということです。そういう意味では、近藤さんの考え方と対極にある大場さんの『がんとの賢い闘い方』は、がん患者さんに非常に役立つ本だと思います。両方の本を読んで、自分に合った治療法を自己決定していけばいいし、その中間に自分に合った治療法が見つかるかも知れない。

大場 おっしゃるとおりです。

鎌田 先ほどの近藤さんが成功例として紹介されている、早期がんを放置しておき10年後に亡くなった人の場合も、近藤理論では、手術をしていたら1~2年しか生きられなかったかもしれないが、放置したから10年生きられたということになりますが、問題は亡くなる時点でその人が納得していたかどうかです。

大場 患者さんが「これで幸せだった」と、治療選択について納得されていたかどうかは、重要な問題です。ですから、患者さんの人生観、哲学に基づいて、放置とは意味合いが異なりますが「治療しない」という選択肢もあってもいいと思います。何が何でもエビデンスを押しつけるやり方ではなく、治療法の選択は患者さんと医師の共同作業が理想的だと思います。

がん治療に対する知識を 正しい方向に導きたい!

鎌田 ところで大場さんの「東京オンコロジークリニック」はどこにあるんですか。

大場 帝国ホテルタワーの一画を使わせていただいています。基本的には、セカンドオピニオンやがん相談専門のクリニックです。私自身、いろんな病院で手術、抗がん薬治療、緩和ケアなどに密に携わってきましたが、現在はできるかぎり最善の医療情報を提供することを心掛けています。

鎌田 がんの外科医としてスタートし、腫瘍内科医としても活躍されてきた。

大場 外科医として仕事をしな���ら、並行して腫瘍内科医としての専門性も身につけてきました。そういうコースを歩いてきた人はあまりいないですね。

鎌田 手術、抗がん薬治療、放射線治療の組み合わせで、がん患者さんの相談に応じているということですね。いま1日何人ぐらいの患者さんに応じられるんですか。

大場 まだ開業して間もないものですが、1日に数人というところですね。

鎌田 そういうクリニックを開業されたいちばんの目的は何ですか。

大場 一般の人たちのがん治療に対するリテラシーを、正しい方向に導きたいということです。そのために大きな病院から少し離れることで、自由度を高めたいと考えました。これによりがん治療に関する啓蒙活動にも力を入れられると思います。

鎌田 もちろん大きな病院ともパイプをお持ちだから、患者さんにご紹介もできる。

大場 患者さんの病状により最善の先生をご紹介できます。

日本の医療の中で 抗がん薬の教育が遅れている

鎌田 大場さんは腫瘍内科医として抗がん薬治療にも深く携わってこられましたが、『がんとの賢い闘い方』の中でも、抗がん薬治療を否定的にとらえている近藤さんに対して、最近の抗がん薬治療の進歩を肯定的に書かれていますね。抗がん薬についていちばん言いたいことは何ですか。

大場 抗がん薬を悪く言う人は近藤さんだけではありませんが、今までの日本のがん医療の中で、抗がん薬の教育は非常に遅れていたと思います。メディカルオンコロジスト(臨床腫瘍医)というネーミングも、一般にも知られるようになったのは、つい最近のことです。つまり、抗がん薬の利点を知らしめる教育が、患者さんのレベルまで下りていかなかったのです。その反面、副作用のリスクばかりが強調され、「抗がん薬は怖い」という印象を強めてしまったのです。

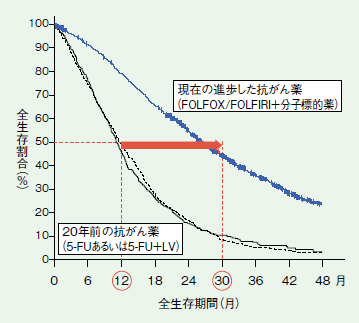

しかし、私自身がいろんな抗がん薬を治療として使用してきた中で、「抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る」という体験を重ね、抗がん薬を正しく理解していただく必要性を痛感したわけです。実際、抗がん薬は急速に進歩していますよ。例えば図1は大腸がん治療における抗がん薬の進歩を象徴的に表したものです。患者さんの50%が亡くなった時点までの生存期間の数値を中央値と言いますが、赤い矢印部分に見るように、20年前の抗がん薬では中央値が12カ月だったものが、現在の抗がん薬では約30カ月と2~3倍に伸びています。抗がん薬の進歩は延命効果だけでなく、QOL(生活の質)の改善にも貢献しています。

患者さん1人ひとりに合う オーダーメイドの治療法を

鎌田 私は「がんばらない」医者ですから(笑)、普通、転移がある場合、「あまり無理なさらなくてもいいじゃないですか」というようなことを言うんですが、大腸がんが肝臓に転移しているような場合は、「大腸がんの切除もし、肝臓の治療もして、がんが小さくなったら、もう一度切除する手もありますよ」と言うことにしています。実際、私の諏訪中央病院でそういう治療をして、完治したかどうかわかりませんが、術後3~4年経っても、がんの影もなく、元気に過ごしている患者さんが何人もいますよ。だから、大腸がんの患者さんには「がんばれ!」と言うんです(笑)。

大場 大腸がんのふるまいを理解されていて、素晴らしい!

鎌田 ただ、食道がんだったら手術はイヤだから、抗がん薬、放射線かなぁというように、がん治療はケース・バイ・ケースですよね。

大場 ケース・バイ・ケースです。すべてエビデンスに当てはめて、母集団相手にパターン化したような治療を行うべきではありません。患者さん1人ひとりに合った、オーダーメイドの治療法があるはずです。おっしゃるように、大腸がんの場合は転移しても、あきらめないで治癒を目指せるポテンシャルを持っています。また、どのような抗がん薬を勧めるかどうかは、患者さん1人ひとり違います。

鎌田 がん治療の要諦は、医師が患者さんの気持ちに寄り添い、患者さんの人生観、哲学に配慮しながら、患者さんの納得のいく治療を行う、ということに尽きますね。患者さんが自己決定をし、納得していることが大前提です。

大場 私がこの本を書いたのも、近藤氏への批判もさることながら、がん患者さんに正しい知識を持っていただき、ご自身が納得できる形で賢くがん治療に取り組んでいただきたいと思ったからです。

鎌田 大場さんの本は現在の日本のがん医療の問題点や、目指すべき方向性が示されていると同時に、がん患者さんにとって示唆に富んだ内容になっています。大場さんには、日本のがん医療にますます新風を吹き込んでいただきたいと期待します。

同じカテゴリーの最新記事

- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)

- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)

- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)

- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實

- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實

- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して

- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている

- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)

- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)