スペシャル対談 「がんばらない」の医師 鎌田實 VS WHO心身医学・精神薬理学教授 永田勝太郎

実存=生きる意味を考えることの大切さ

鎌田 先生は『実存カウンセリング』という本の中で、こう書いておられますね。「医療では“いかに”患者さんを楽にしてあげるかが大事なのに、現代医療は“なぜ”という部分にこだわり過ぎている」と。それは、学生時代の問題意識が今も続いているということでしょうか。

永田 はい。私は池見先生の下で「バイオサイコソーシャル」(biopsychosocial)な医学を学んだのですが、これは「身体と心と社会環境という3つの観点から患者を診るべきだ」という考え方です。ところが池見先生は、この3つの観点だけでは不十分で、人間の存在論的な意味の観点を付け加えるべきだと主張された。そして、そのモデルを「バイオサイコソシオエジカル」つまり「生命倫理的」と名づけたんです。

ところがこの「生命倫理的」という言葉は、倫理学者が言う生命倫理とはニュアンスがちがう。「その人を生かしている意義」というような意味あいなんです。

私は「身体、心理、社会、実存」という4つの側面から人間を理解することを提案したのですが、最後には先生もそれを認めてくださった。その後「スピリチュアル」「霊的」といった表現を使われる医師も出てきましたが、私個人は「実存的」という言葉のほうがしっくりくるように思います。

この場合の「実存」とは「意味」ということです。つまり、「意味がある」ということが、人間の行動を規定する根底にあるのではないかと思うのです。

それに関連する話として、フランクル先生は「自己超越」ということを言っておられました。たとえばゲーテは『ファウスト』を書きあげたとき、重い心臓病で、生きているのが不思議なぐらいだった。でもゲーテは「この本を書き上げるまでは絶対に死ねない」という決意のもとに1年半を生き抜き、ついに『ファウスト』を完成させたのです。じゃあ、ゲーテのような偉人でなければこんなことはできないのかというと、フランクル先生は「誰にもできることだ」と言う。たとえば、ある労働者が朝から働きづめでクタクタになって帰宅すると、子供が「パパ、お帰り」と言ってパッと抱きついてくる。その瞬間、1日の疲れは吹き飛び、父親は思わず子供を抱き上げる。いわばそういったことを、フランクル先生は「自己超越」と呼んだ。要するに「火事場の馬鹿力」です。

10年ほど前に『がんの再手術を拒否する時』(三省堂)という闘病記を出したのですが、共著者の1人に魚さんという患者さんがいました。彼は胃がんの手術を鳥取で受けた後、再発して都内の某病院に入院した。ところがそこで、2度にわたって手術当日に手術を延期され、病院から脱走してしまうんですね。結局、公園でブランコにのっているところを発見されるんですが、「俺はもう自分のやりたいようにやる」と言って、マクロビオティック療法や気功など、いろいろなことを始めたんです。

魚さんは彼の上司の足立さんという方の紹介で私のところに来たんですが、病状が進行していたのと本人の希望もあって、抗がん剤は使わず漢方薬治療を行いながら、好きなようにやってもらっていたわけです。ちょうどその頃、93年にフランクル先生が来日される機会があった。すると彼が、「先生、フランクルが日本に来るなら俺にも会わせてくれ」と言うんですね。

鎌田 病院を抜け出して、ブランコにのっている姿は、まるで黒澤明の「生きる」の1シーンみたいですね。学生運動していた頃は、皆読んだもんね、フランクルは。

永田 で、私はこっそり彼をフランクル先生に会わせた。すると、魚さんはこう言ったんです。「先生やゲーテみたいな並はずれた人格を持った人なら、自己超越もできるだろう。しかし僕みたいな普通の日本人にそんなことができますか」と。するとフランクル先生は事もなげにこう言ったんです。

「何を言っているんですか。あなたは今ここで生きているでしょう。生きているという事実をどうして大切にしないのですか」、とね。「あなたと同じような病気で、寝たきりで苦しんでいる人はたくさんいるはずだ。でも、あなたはこうやって私と話をし、日常生活を送っている。今ここで生きていることが非常に重要だということを、あなたはもっと考えるべきだし、感謝すべきだ。そのことを、あなたは同じように苦しんでいる人たちに訴えかけてもいいんじゃないですか」。

その日から魚さんは奮起しまして、「先生、俺は今から闘病記を書くから、出版社を探してくれ」と言い出した。その頃には彼の病状はかなり進んでいたのですが、病院の近所にアパートを借りて原稿を書き続けた。ようやく出版できることが決まり、魚さんに電話をしたのが、最後の会話になったのです。

鎌田 じゃあ、魚さんは完成した本は見ていないんですか。

永田 ええ、見ていないんです。魚さんのケースもそうなんですが、心療内科にがん患者さんが来るケースは珍しい。ところが医者に見捨てられた患者さんが、メディアを通じて私のことを知り、かすかな期待をつないで来られる方が多いんですね。私が浜松医大に行って15年になりますが、そういう方が最初の10年間で200数10名もいた。その方たちのことを論文にまとめてみたんです。

鎌田 それはすごいですね。

「至高体験」が患者の生きざまを変える

永田 なぜかと言うと、私自身も生死にかかわる病気を患い、一度は死んだ身だからです。

池見先生は75年に、がんの自然退縮に関する論文を書きました。これはドイツの専門誌『サイコダイナミックス』に発表され、今ではこの分野におけるバイブル的な論文になっています。

その中で、池見先生は自然退縮のケースを20数例紹介し、共通点として次の2点を挙げています。1つは、医療による十分な身体的ケア、すなわち免疫が高まるようなケアがされていること。もう1つは、がんをきっかけにして「実存的転換」が起こっていること。ここで言う実存的転換とは「生きざまが変わること」で、ライフワークへの献身や宗教的自覚なども含まれます。

この研究をもう一歩進めてみようと、88年から98年の間に我々の外来を受診した約250人の末期がん患者の中から、次の4つの条件を満たす28例を採り上げました。(1)専門医にがんと告知され、予後が6カ月未満と告知された方、(2)自分の意志で来院された方、(3)自分の口から食べられる方、(4)心理療法を理解できる方。

この患者さんたちに、まずエネルギーを補うための薬剤である補剤を16.4カ月間投与しました。補剤としてはコエンザイムと朝鮮人参のコウジン、漢方剤の十全大補湯、補中益気湯、人参栄養湯などを証に合せて使用。その結果、余命6カ月と宣告された方が平均18.37カ月生きるなど、予想された余命の約3倍もの延命効果が見られたのです。

ではQOLはどうかというと、驚いたことに、補剤投与で痛みが改善されると、食欲が増進することがわかったのです。痛みは生体のアンバランスによって表れるため、食欲が出れば痛みの問題も改善される。この「痛みと食欲がパラレルに動いている」という事実には非常に驚かされました。

さらに興味深いのが、調査を進める中で、実存的転換を果たしたのではないかと思われるケースが28例中6例もあったことです。

その場合、患者さんの何が変わったかというと、要するに「可愛いおばあちゃん、おじいちゃん」になってくるんですね。それでいて自分のやりたいことはしっかりと成し遂げるような、「素直でしたたかな生き方」に変わってくる。

では、実存的転換を果たしえたグループとそうでないグループとのちがいは何か。それを身体・心理・社会・実存的な観点からチェックしてみたところ、年齢や性別、社会的役割や医療者・家族のサポートなどの点では有意差がないことがわかりました。ところが予後に関しては、明らかに実存的転換を果たしたグループのほうが予後がよい。

ここで注目すべきは「至高体験」の有無です。がんがきっかけになって、たまたま訪れた先で素晴らしい人に会えたとか、美しい自然に心を打たれたという具合に、「ああ、生きていてよかった」と思えるような感動的な経験をしたかどうか。これが、患者さんの実存的転換に大きくつながっているという結果が出たのです。

つまり、補剤を投与したり、患者さんの人生に共感するような実存的なアプローチを続けていくと、QOLがよくなり、食欲が増すと同時に痛みが改善される。のみならず、至高体験を通じて患者さんの人生観が変わり、素直でしたたかな生き方に変わってくる。これが、実存的転換のメカニズムといえると思います。

ところが、現代医学には補剤という概念はほとんどありません。しかし考えてみれば、何かと批判が多い相補代替療法も、ある意味では補剤といえる。今は「緩和医療の目的は痛みを取ることだから、モルヒネを使え」という論調が主流ですが、私はこれについては懐疑的なんですよ。

脳を活性化させることが実存的転換をもたらす

永田 これは、ある大企業を創業した74歳の男性のケースですが、早期の肺がんで手術を勧められても頑として受け付けない。そこで私が話を聞いてみると、彼はこんな話をしてくれた。

自分は戦時中、特攻隊員で、仲間と「誰が先に死んでも文句を言わない」という約束をした。幸か不幸か自分は助かってしまったが、いつも「あいつらに恥ずかしくない生き方をしよう」と思って生きてきた。だから、がんを宣告されたとき、「俺もようやく貴様らのところに行けるぞ」と心の中で叫んだ。「自分はもう十分生きたから静かに死んでいきたい」と、言うんです。

「わかりました、私はあなたに手術は勧めません。でも、そのままでよろしいですか」と尋ねると、彼はこう言った。「肺がんの末期は苦しいって聞きます。だから、緩和ケアと非特異的免疫療法をやってください」。

「わかりました。でも私にできるのは、せいぜい漢方薬やサプリメントを使うぐらいですよ」と言ったら、「それでけっこうです」と言う。ところが、なんとこの方は、それから10年間も生きたんですよ。

鎌田 74歳なのに? すごいねえ。

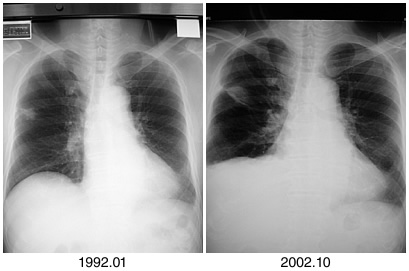

実存的転換を果たした肺がん患者さんのX線写真。

初診と10年後で大きな変化は見られない。

永田 10年間転移もなく、がん性胸膜炎で1日だけ入院した後、大往生した。この方の場合、まさに実存的転換によって病を従えてしまったわけです。

ここでポイントとなるのが、17-KS-Sというホルモンです。

私たちの体にストレスが加わると下垂体からACTH(副腎皮質刺激ホルモン)が放出され、これが副腎に作用してコルチゾールを分泌します。コルチゾールとは、ストレスと戦うためにブドウ糖を作るホルモンです。がんや現代社会のストレスは慢性的に続くので、ブドウ糖をどんどん投入しなければならない。コルチゾールは心臓や肺、脳などを守るのが精一杯で、手足、末梢が摩耗していくわけです。したがって、尿の中のコルチゾールの代謝産物(17-OHCS)の量は、ストレスによる生体の摩耗の度合いを示しており、がん患者さんはこの数値が高い。このメカニズムによれば、人間は寿命がもっと短くなってもおかしくないわけです。

ところが、現実に人間の寿命が伸びているのはなぜか。その原因となる物質を探しているうちに、北海道大学医学部の西風脩先生はついに17-KS-Sという物質を見つけた。この17-KS-Sの前駆体がDHEA-Sというホルモンです。このDHEA-Sというのはなかなかすごくて、まず性ホルモンを作り、コルチゾールすなわちストレスに対抗します。それから免疫機能を昂進させ、炎症や腫瘍、がんを抑える。骨や筋肉を作り、動脈硬化、糖尿病を予防し、アルツハイマー、ボケを予防する。それから、肌をきれいにし、老化を予防し、体力・活力と睡眠を改善する。実にこれだけのことをやっているわけです。つまりDHEA-Sというのは、生命力の根源といってもいい。アメリカではサプリメントとして非常によく売れています。

面白いことに、DHEA-Sは脳の活性化とも関連があるんですね。DHEA-Sが作られる副腎や睾丸は、年齢とともに機能が低下してくる。ところが先ほどの74歳の男性の場合、80歳でDHEA-Sの値が上がっている。じゃあ、どこでDHEA-Sを作っているのかというと、脳なんですね。

ということは、「脳の活性化こそが実存的転換の条件」ではないかと。その意味で、フランクル先生の学問も補剤の使用も、最終的には脳の活性化につながるのではないかと考えているわけです。

同じカテゴリーの最新記事

- 遺伝子を検査することで白血病の治療成績は向上します 小島勢二 × リカ・アルカザイル × 鎌田 實 (前編)

- 「糖質」の摂取が、がんに一番悪いと思います 福田一典 × 鎌田 實 (後編)

- 「ケトン食」はがん患者への福音になるか? 福田一典 × 鎌田 實 (前編)

- こんなに望んでくれていたら、生きなきゃいけない 阿南里恵 × 鎌田 實

- 人間は死ぬ瞬間まで生きています 柳 美里 × 鎌田 實

- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」医療スタッフ編――患者さんが幸せに生きてもらうための「あたたかながん診療」を目指して

- 「鎌田 實の諏訪中央病院へようこそ!」患者・ボランティア編――植物の生きる力が患者さんに希望を与えている

- 抗がん薬の患者さんに対するメリットはデメリットを上回る 大場 大 × 鎌田 實 (後編)

- 間違った情報・考え方に対応できる批判的手法を持つことが大切 大場 大 × 鎌田 實 (前編)