原発事故による放射線の内部被曝。がんになる可能性は?

被曝地で6割が前がん状態に

| 土壌汚染 レベル(キュリー/km2) | 症例数 | 上皮異形成 | 膀胱がん | |||

| CIS | UC | 計 | ||||

| A群 | 5~30 | 73 | 71(97%) | 47 | 6 | 57(73%) |

| B群 | 0.5~5 | 58 | 48(83%) | 34 | 3 | 37(64%) |

| C群 | - | 33 | 9 (27%) | 0 | 0 | 0 |

まず見ておきたいのががん化の状況だ(図6)。高濃度汚染地区のサンプルであるA群と、低濃度汚染地区のB群では、大半の人たちの膀胱粘膜に異常、つまり上皮異形成が生じている。とくに高濃度汚染地区では、97%の人にがんにつながる可能性がある上皮異形成が見られ、64%の人に前がん状態というべき上皮内がんが見つかった。

���なみにこれらの病変を福島さんたちは「チェルノブイリ膀胱炎」と命名している。そして全体の8%に、さらに進行した膀胱がん(尿路上皮がん)が現われているのだ。

そうした実態を裏づけるように、チェルノブイリ膀胱炎の17症例をPCR-SSCPという方法で解析すると、汚染地区全体では症例の53%に、がんの発生に関連する腫瘍抑制遺伝子、p53*の変異が起こっていた。

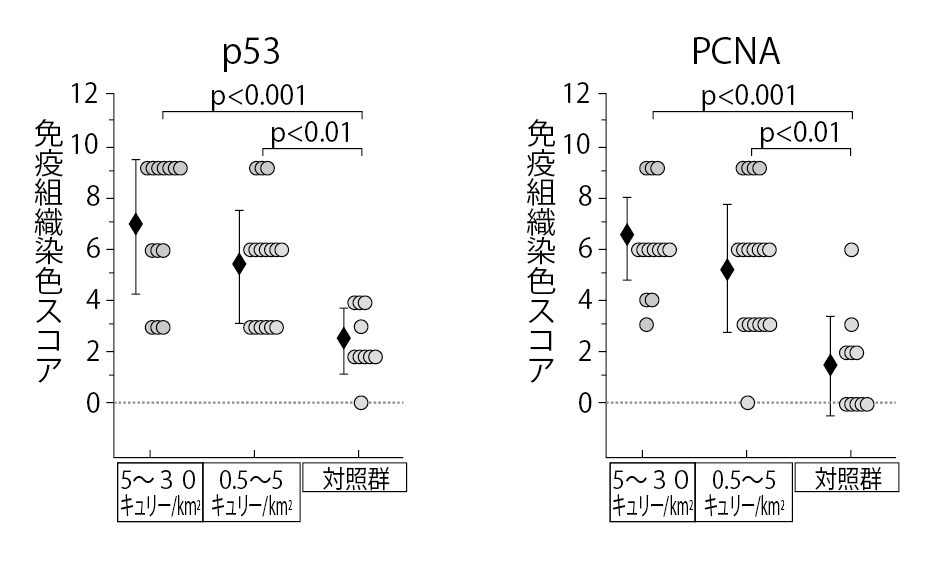

また同じく汚染地域のサンプルの免疫組織染色でも、p 53の発現上昇が見られるとともに、細胞のがん化を物語る細胞増殖の活性度を測るPC NAと呼ばれるマーカーの発現も明らかに増加しており、膀胱粘膜の土台となっている固有層という部位の血管新生も盛んに行われていたことが確認されている(図7)。

こうしたデータから、福島さんたちは、チェルノブイリ原発事故後、長期にわたってセシウム137が内部被曝したことによって、上皮異形成や膀胱がんが発症したのではと指摘したのである。

*p53遺伝子=細胞ががん化したときアポトーシスを起させるとされる遺伝子。この遺伝子による機能が不全となるとがんが起こると考えられている。

膀胱がん発症に専門家が批判

福島さんは放射線の内部被曝についての警鐘になればと、こうしたデータを何本もの論文にまとめている。しかし放射線の専門家たちからは、批判が相次いだという。

「内部被曝の実態を明確にするために、ウクライナ側に尿中の放射線量を問い合わせ、そのデータも記載しました。すると、その程度の線量なら、もともと体内に存在する放射性カリウムによる被曝線量と変わらず、がん化が進行するはずがないとの批判を受けました」と、福島さんは話す。

だが現実にチェルノブイリで膀胱がんの発症が増えていることは事実。1986年に10万人あたり26.2人だった膀胱がんの患者数は、2003年には50.3人と、約2倍にまで増えているのだ。この事実をどうとらえればいいのだろうか。単なる現象として無視できるものではない。

未だに線量が高い人も

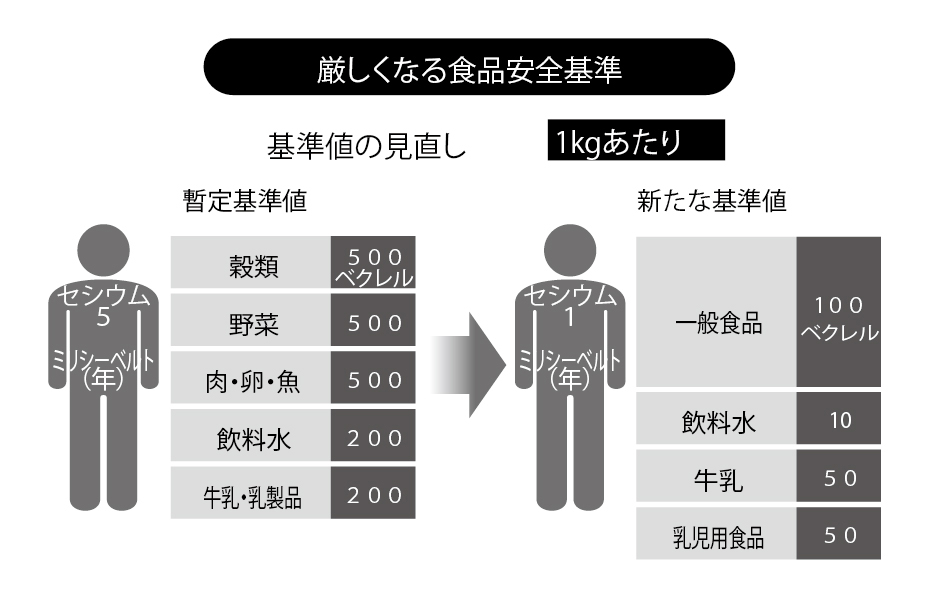

では、日本に話を戻して、福島の原発事故のケースではどうだろうか。福島さんによると、ともに研究したロマネンコさんは来日し、生活した経験から「日本は、食品規制などの管理がしっかりしており、チェルノブイリのような悲惨な事態は起こらないだろう」と予測(図8)。

福島さんも「ロマネンコさんの期待に応えなければならない」と話す。

しかし予断は許されない。

たしかに現在では、除染活動が進行し、環境中の放射線量は低下に向かっている。さまざまな農作物の安全性も確認されており、原発事故後、自粛が続いていた福島県沖の漁業も徐々にではあるが再開し始めている。その一方で気がかりなのが、原発周辺の人たちの被曝状況だ。

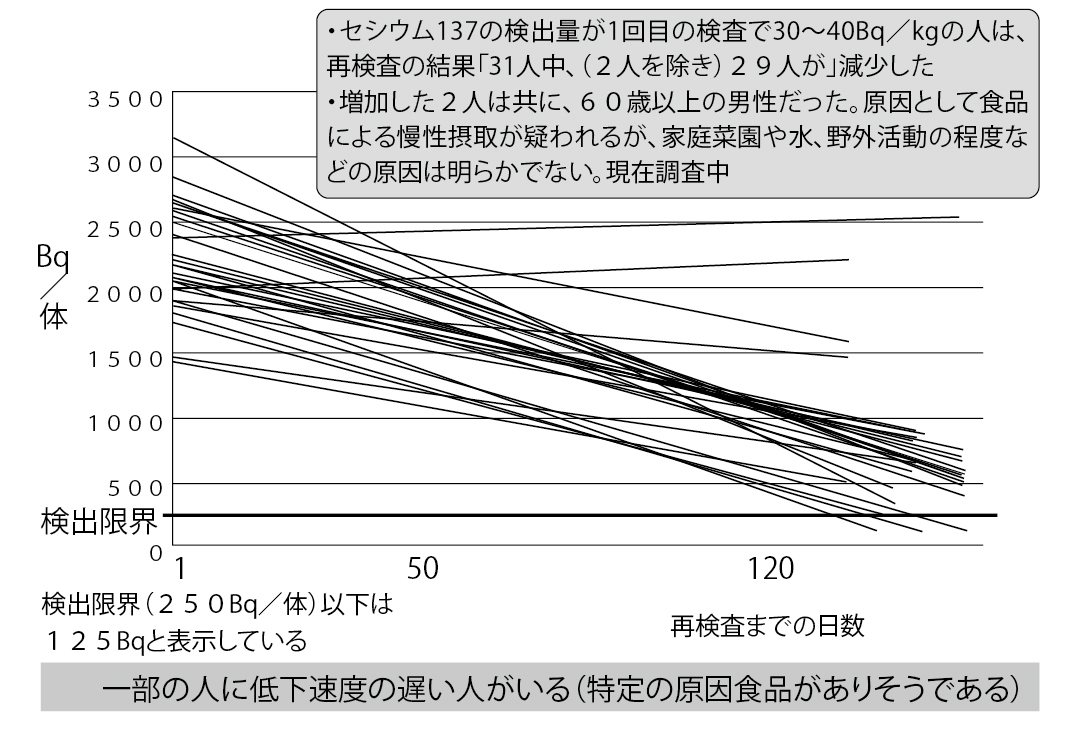

南相馬市が行った調査によると、わずかではあるが最近になってもセシウム137の内部被曝量が高いレベルのままの人がいることもわかっている。南相馬市では原発事故後、継続的に市民を対象にした全身の内部被曝量の調査を実施。2011年9月から2012年3月にかけて市民9502人を対象に行った第2回の調査では、第1回と比べて、全体としてセシウム137が検出される割合や、検出量は減ってはいるものの、未だに2名の男性で、セシウム137の検出量が増加していることがわかっている。まだはっきりしていないが、その原因としては、市場に出回っていないような汚染された食品による慢性摂取が疑われている(図9)。

終わらない原発事故

もちろん、そうした調査・研究もさることながら、被害を最小限に食い止めるための方策も必要だ。東京大学の児玉さんは、「放射線をここまで浴びても安心か、安心でないかという論争を繰り返すよりも、実際に大量に福島に放出された放射性物質を減らし、内部被曝を防ぐことが大事です。第一に住民の安全のために何をなすべきかを考えるべきでしょう」と、提言する。

では、チェルノブイリと同じ轍を踏まないために、福島で今、何が求められているのか。児玉さんは何より、徹底した除染が重要だという。

「食品や環境中の汚染をなるべく事故前のレベルに戻したい。そのためには食品の汚染検査を徹底するため検査速度を向上させるとともに、土壌中などにある放射性物質を処理するセシウム回収型の焼却炉建設が不可欠です」

児玉さんは米の放射性物質の検査を効率化するため、民間企業と共同で、従来の検知器の400倍ものスピードで放射能汚染を測定できる機器を開発、すでに実用化されているという。

やっかいな放射線の内部被曝の被害を最小限に食い止めるためには、こうした専門家たちの活動とともに、私たち1人ひとりが現実を現実として冷静に直視することも重要だろう。わからないことだらけの原発事故の問題でただ1つはっきりといえるのは、それが福島だけの問題ではないということだ。あれから1年7カ月。福島の原発事故はまだ終わってはいない――。